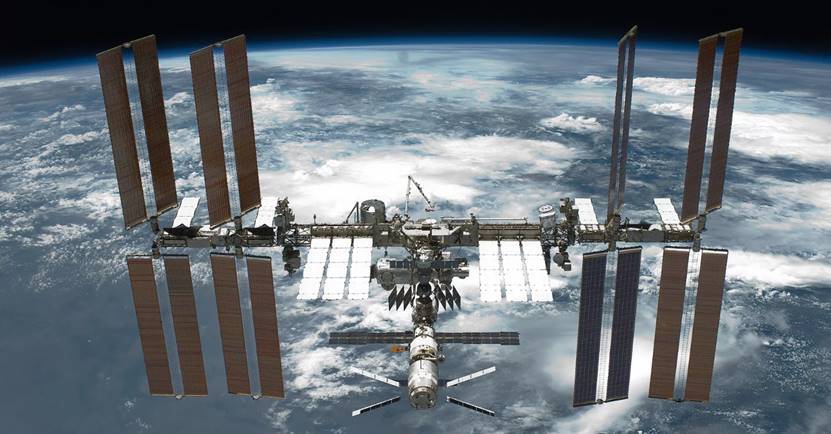

二十余年前,全球僅有少數國家具備獨立建造空間站的技術實力,這一現實催生了國際空間站(ISS)這一多國合作的太空工程。盡管公眾熟知該空間站由美國、俄羅斯、歐洲、日本和加拿大五大航天機構主導運營,但鮮為人知的是,包括意大利、巴西在內的16個國家參與了實際建造,其中非核心成員國為空間站提供了關鍵技術模塊。

這座人類在軌運行時間最長的太空實驗室于2010年完成主體建設,至今已持續運行超過十五年。隨著設備老化,空間站近年來頻繁出現技術故障。NASA發布的2024年評估報告顯示,艙段漏氣問題已成為常態,累計發現50余處安全隱患,其中4條結構性裂縫尤為嚴重——這些裂縫若持續擴展,可能迫使宇航員緊急撤離。原計劃將空間站服役期延長至2031年的方案因此調整,美俄兩大主導方于2024年達成新共識,決定將退役時間提前至2028年。

近期,俄羅斯進步MS-32貨運飛船的發射引發關注。這艘由聯盟-2.1a火箭運載的飛船從拜科努爾發射場升空,九分鐘后成功進入預定軌道,為國際空間站運送了2516公斤補給物資,包括420公斤飲用水、870公斤推進劑、50公斤加壓氣體和1176公斤固態物資。其中,第七套海鷹-MKS新型宇航服尤為引人注目。Roscosmos稱,該型號在原有基礎上進行了重大升級,理論上可支持艙外活動(EVA)長達8小時,但實際任務時長仍會控制在安全范圍內。

與俄羅斯的貨運系統相比,中國的天舟九號展現出更強的運輸能力。作為天舟系列第九艘飛船,它通過長征七號遙十運載火箭將6.5噸物資送達中國空間站,載重量是進步MS-32的2.6倍。天舟飛船采用模塊化設計,天舟六號至十一號屬于同一生產批次,這種批量化生產模式顯著提升了任務響應速度。而俄羅斯的進步系列雖歷經多次改進——從早期基于聯盟飛船的原始型號,到2001年問世的M1改進型,再到近年密集發射的MS系列(2024-2025年間已安排MS-27至MS-32多艘飛船)——其單次運力始終維持在2.5噸左右。

在可重復使用航天器領域,中國正取得突破性進展。除已知的輕舟貨運飛船(具備1.8噸上行/2噸下行運力)外,昊龍貨運航天飛機的研發更具革命性意義。這款在2024年珠海航展首度公開的太空運輸系統,采用機翼整體折疊設計(機身尺寸8×10米),整備質量不足天舟飛船的一半。其最大優勢在于可重復使用特性:像民航客機一樣在常規跑道起降,經檢測維護后可執行下次任務。每次可運送2噸物資,相當于空間站3個月的補給需求。通過優化貨艙通道設計和采用新型復合材料,昊龍不僅降低了30%的運輸成本,還將任務準備周期縮短至傳統貨運飛船的1/3。按計劃,該型號將于2025年進行首飛測試,這標志著中國在太空物流領域正從一次性消耗向航班化運營轉型。