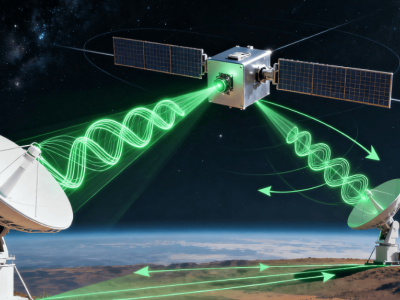

自古以來,月球始終是人類探索宇宙的重要目標。然而,受限于月球自轉與公轉周期相同的特性,其背面始終背對地球,形成了一個長期無法直接觀測的“神秘區域”。過去,探測器若抵達月球背面,將因信號中斷而與地球失去聯系。為突破這一技術瓶頸,中國科研團隊提出了創新的解決方案——通過中繼衛星搭建地月通信橋梁。

在眾多技術路線中,地月拉格朗日L2點因其獨特的引力平衡特性成為關鍵突破口。該點位于地月連線的月球外側延長線上,在此位置,地球與月球的引力合力與衛星公轉所需的向心力達到動態平衡。這種平衡狀態使衛星無需頻繁調整軌道即可長期穩定運行,極大降低了燃料消耗。但僅停留在L2點仍無法滿足通信需求,衛星需同時“注視”地球與月球背面,這對軌道設計提出了更高要求。

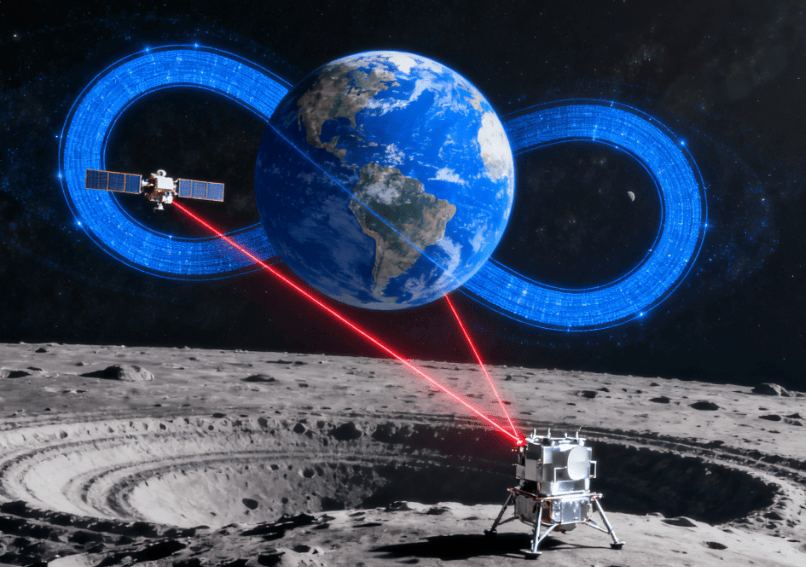

為解決這一矛盾,科學家引入了“暈軌道”(Halo Orbit)概念。與傳統橢圓軌道不同,Halo軌道呈現三維非規則曲線形態,形似空中盤旋的螺旋結構。搭載于“鵲橋號”中繼衛星的軌道控制系統,通過精確計算引力與離心力的相互作用,使衛星沿擬周期軌跡運動。這種運動模式既保證了衛星對地球與月球背面的周期性覆蓋,又避免了因軌道固定導致的通信盲區。

在軌道類型選擇上,Halo軌道較李薩茹軌道展現出顯著優勢。其獨特的空間構型使衛星與月球背面探測器的相對距離保持穩定,信號傳輸的時延與衰減得到有效控制。同時,軌道設計減少了月球本體對通信鏈路的遮擋概率,通信覆蓋率提升至98%以上。這種設計如同在復雜地形中開辟了一條“視覺走廊”,確保地月信息傳輸的連續性。

實現Halo軌道的穩定運行面臨多重技術挑戰。軌道控制精度需達到毫米級,速度偏差需控制在0.02m/s以內,這對衛星的姿態感知與動力調節系統提出了嚴苛要求。科研團隊為“鵲橋號”配備了光纖陀螺慣性測量單元,該裝置可實時解算衛星的六自由度運動參數,精度達到每秒百萬次量級。通過閉環反饋控制,衛星能夠自主修正軌道偏差,確保長期運行穩定性。

2018年,“鵲橋號”成功進入預定Halo軌道,標志著人類首次實現月球背面與地球的實時通信。該衛星為嫦娥四號探測器提供了穩定的中繼服務,支持其完成月球背面軟著陸任務。截至目前,“鵲橋號”已傳輸超過2TB的科學數據,包括月球背面地形圖像、礦物成分分析等珍貴資料。這些成果不僅深化了人類對月球演化的認知,更為后續深空探測任務奠定了技術基礎。

從理論構建到工程實踐,“鵲橋號”項目凝聚了數千名科研人員的智慧。面對地月通信這一世界性難題,中國航天團隊通過創新軌道設計與精密控制技術,實現了從“跟跑”到“并跑”乃至“領跑”的跨越。這座橫跨40萬公里的“太空鵲橋”,不僅連接了地球與月球背面,更架起了人類探索宇宙的信心之橋。