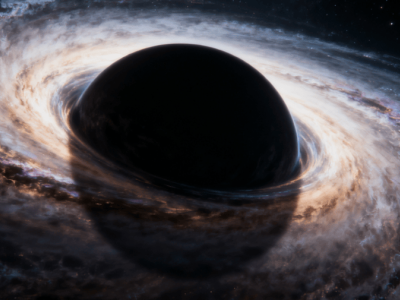

在浩瀚無垠的宇宙中,太陽系不過是滄海一粟,而系外行星的存在,則為我們揭開了宇宙神秘面紗的一角。這些散布在銀河系各處的行星,其形態、特性之豐富多樣,遠超人類以往的認知。從極短的公轉周期到極端的體積大小,從熾熱如熔爐到寒冷似冰窖,系外行星的世界充滿了無盡的想象與探索空間。

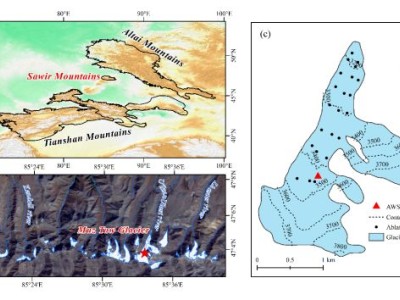

在眾多系外行星中,Kepler 78b無疑是一個引人注目的存在。這顆距離地球約700光年的行星,以其極短的公轉周期和極端的表面溫度而聞名。它緊貼著所環繞的恒星旋轉,軌道半徑僅為恒星半徑的3倍,這使得其表面溫度高達2760℃,幾乎成為了一顆被熔巖覆蓋的星球。在這樣的環境下,人類顯然無法生存。而更令人驚嘆的是,Kepler 78b環繞恒星公轉一圈僅需8.5小時,相當于在地球上一天的時間里,它能完成近3次公轉。

除了公轉周期的極端,系外行星在體積大小上也展現出了驚人的多樣性。有的系外行星體積龐大,遠超太陽系中的巨無霸木星。木星的質量已是地球的318倍,但在系外行星中,仍有不少行星能輕松超越這一數字。而另一方面,也有一些系外行星的體積比地球還要小,這些微小的行星可能擁有著與地球截然不同的環境特征,比如遍布高山峽谷或是被厚厚冰層所覆蓋。

溫度差異同樣是系外行星的一大特色。有的行星熾熱無比,如同巨大的熔爐,能將一切物質融化;而有的則寒冷至極,仿佛冰窖一般,溫度低到足以將空氣凍結。這種極端的溫度條件,使得系外行星上的自然景觀和生命形式都可能與地球大相徑庭。

在組成成分上,系外行星也展現出了豐富的多樣性。有的行星表面可能覆蓋著滾燙的巖漿海洋,整個星球都處于劇烈的地質活動中;而有的則可能被厚厚的大氣層所包裹,大氣成分也各不相同,有的以甲烷為主,有的則以二氧化碳為主導。這種大氣成分的差異,不僅影響著行星的氣候和環境,還可能對生命形式的演化產生深遠影響。

系外行星之所以如此多樣,與其形成和演化的環境密切相關。恒星系統的物質組成、恒星的質量和溫度等因素,都會對行星的形成產生重要影響。在不同的環境下,行星會經歷不同的“成長歷程”,從而形成各具特色的行星類型。有的行星可能在形成初期就靠近恒星,吸收了大量的熱量和物質,因此個頭大、溫度高;而有的則可能在偏遠的地方形成,物質相對較少,個頭也就小一些。

系外行星的發現,不僅拓展了我們對宇宙的認知邊界,也挑戰了我們對行星形成和演化的傳統理論。以往,我們根據太陽系的情況總結出了一套行星形成理論,但現在發現,系外行星的情況遠比這復雜得多。許多系外行星的存在都不符合這套理論,這促使科學家們不斷探索新的理論來解釋這些神奇的現象。

對于普通人來說,了解系外行星就像打開了一扇通往神秘宇宙的大門。在那些遙遠的星球上,可能存在著與地球截然不同的生命形式,也可能有著我們從未見過的自然景觀。這種未知和探索的欲望,正是推動人類不斷前進的動力之一。