冰川作為地球氣候系統的關鍵組成部分,素有“固體水庫”之稱,其動態變化深刻影響著區域水資源格局。近年來,受全球氣候變暖影響,中亞干旱區的山地冰川呈現加速消融態勢,這一現象在阿爾泰-薩吾爾山地區尤為顯著。該區域作為中國境內冰川分布緯度最高的地區,其冰川變化不僅關乎生態安全,更直接影響著周邊數百萬居民的生產生活。

最新研究顯示,2000年至2023年間,全球山地冰川年均冰量損失達273億噸,其中2012年后損失速度較前十年加快36%。若以2015年為基準,在氣溫升高1.5℃和4℃的情景下,到2100年全球山地冰川將分別減少26%和41%,這相當于海平面上升90至154毫米。對于中亞干旱區而言,冰川融水占河流徑流量的比例普遍超過30%,在部分無冰川補給的流域,這一比例甚至高達80%,其“削峰填谷”的水文調節功能對維持生態平衡至關重要。

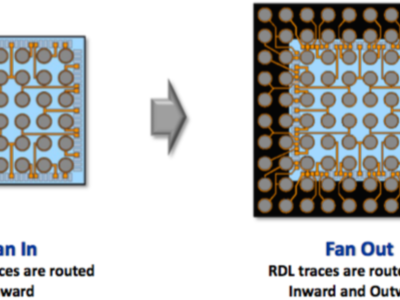

在阿爾泰山與薩吾爾山交界區域,科研團隊針對木斯島冰川開展了長達十年的系統觀測。這座位于中哈邊境的小型冰川,雖面積不足5平方公里,卻是研究高緯度低海拔冰川變化的理想樣本。通過融合地面觀測、氣象遙感數據與COSIPY能量平衡模型,研究團隊首次實現了該冰川2000-2023年物質平衡的高精度重建。結果顯示,近23年間木斯島冰川累計物質損失達18.55米水當量,相當于冰層減薄20.61米。

能量收支分析揭示,凈輻射是驅動冰川消融的主導因素,在消融期貢獻71%的能量,全年占比達63%。值得注意的是,該冰川感熱通量占比達18%,顯著高于鄰近天山冰川的10%,這與其特殊的地理環境密切相關——低海拔導致夏季氣溫偏高,而高緯度又使冬季異常寒冷,這種溫差特征加劇了冰川表面的能量交換。研究還發現,2018年后木斯島冰川消融速率出現波動,2022-2023年物質損失達近十年最高值,顯示出氣候變暖背景下冰川響應的非線性特征。

這項發表于《氣候變化研究進展》的成果,為區域水資源管理提供了關鍵科學依據。在吉木乃縣,冰川融水占當地可利用水資源的60%以上,其動態變化直接影響著綠洲農業與生態系統的穩定性。研究建立的預測模型顯示,若維持當前變暖趨勢,到本世紀中葉薩吾爾山地區將有超過半數冰川消失,這可能導致夏季徑流減少30%-50%,威脅區域水安全。科研團隊強調,相較于直接觀測,能量平衡模型結合多源數據驗證的方法,能有效彌補山地冰川監測的空間覆蓋不足,其研究成果已應用于阿勒泰地區水資源調配方案的制定。

目前,研究團隊正在擴展監測網絡,在阿爾泰山脈新增3個自動氣象站,并引入無人機激光雷達技術提升冰川體積變化的監測精度。通過長期數據積累,科研人員期望構建更精準的冰川消融預測體系,為中亞干旱區應對氣候變化提供科技支撐。這項持續十余年的研究再次證明,冰川變化研究需要跨學科協作與長期數據積累,其成果對于保障“一帶一路”沿線生態安全具有重要意義。