作為跨境電商“出海四小龍”中的后起之秀,TikTok Shop僅用不到五年時間便在競爭激烈的市場中占據一席之地。根據墨騰創投發布的《2024年東南亞電商報告》,TikTok Shop與Tokopedia合并后,在東南亞市場的份額達到28.4%,位居第二,僅次于占據48%份額的老牌平臺Shopee,而Lazada則以16.4%的份額被遠遠甩在身后。

隨著TikTok Shop的快速發展,大量國內商家涌入這一新興平臺。然而,新賣家在布局時往往面臨三大核心問題:如何選擇目標市場、如何挑選產品、如何制定運營策略。9月5日,在深圳舉辦的“派代TikTok增長峰會”上,多位行業嘉賓結合自身經驗,為賣家提供了實用建議。

在TikTok的全球市場中,美國市場表現尤為突出。今年上半年,美區交易額接近55億美元,同比增長109%,在所有國家站點中排名第一。對于希望擴大規模的跨境電商賣家而言,美區已成為不可忽視的關鍵市場。

作為TikTok美區箱包類目第一的億級賣家,同時也是WooKoo中國區CEO的吞吞,在直播帶貨領域取得了顯著成績。他將TikTok的四種主要帶貨渠道比喻為不同的交通方式,幫助賣家更直觀地理解其特點。

商品卡被比作“公交車”,其特點是“存在但不主流”。雖然商品卡能為賣家提供基礎流量,但流量入口有限,主要來自商城頁面和短視頻鏈接的“相似產品推薦”。由于用戶主動觸達的效率較低,商品卡更適合作為保底渠道,而非主要增長手段。

自營短視頻則相當于“出租車”,其優勢在于人人可做,但核心問題在于流量不穩定。賣家在急需流量時,可能難以通過短視頻獲得理想效果。

達人建聯被形容為“網約車”,是目前許多商家的主力渠道。其優勢在于選擇多樣,覆蓋市場廣泛,但劣勢也日益明顯:優質達人資源被頭部商家壟斷,中小商家難以觸達。

直播則被比作“私家車”,其可控性強,但門檻較高。賣家需要投入設備、團隊和資金,且前期投入可能面臨虧損。

吞吞指出,賣家是否適合某個渠道,需通過“算賬”來決定,而非僅憑感覺。例如,賣牛仔褲的賣家A與賣沙發的賣家B在向達人寄送樣品時,成本差異顯著。賣家A的總成本為6美元,而賣家B因沙發體積大、尾程運費高,總成本達32~35美元。這種情況下,賣家A可以承擔達人帶貨成本,而賣家B則難以跟進。

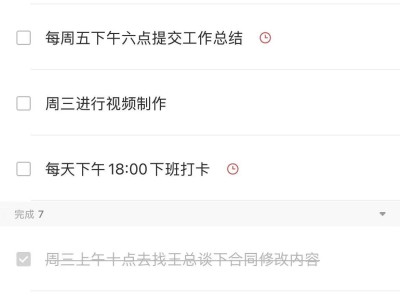

那么,哪些賣家更適合直播?吞吞認為,直播主要適合四類人群:

第一類是有預算的品牌方。品牌方希望通過直播建立品牌認知、拓展市場,且具備足夠的資金支持。

第二類是TikTok成熟賣家。這類賣家每天訂單量穩定在50~100單,具備基礎流量和訂單池,能夠承接平臺初始流量。

第三類是在國內有過直播經驗的商家。這類商家對直播節奏和成本有清晰認知,能夠更快適應海外直播環境。

第四類是客單價高、無法承擔達人樣品成本的商家。直播無需大量寄送樣品,只需講清產品賣點即可直接轉化,客單價越高,投入產出比可能越高。

吞吞強調,判斷是否適合直播的關鍵在于成本核算。他指出,許多電商人誤以為直播失敗是因為未找到好主播或產品,但實際上,直播的投產比需要精準計算,而非依賴運氣。

吞吞以自身直播間為例,拆解了運營成本。成本分為固定成本和日常成本。固定成本包括相機、燈光、電腦等設備,一次性投入約6000美元。日常成本包括主播薪資、場控薪資、房租、網費等,每月支出約1萬美元。按三個月計算,總成本約為3.6萬美元(約合27萬元人民幣)。

若降低配置,如不使用專業相機、不租專門場地,主播在家用手機直播,三個月總成本可降至1.6萬美元(約合10萬元人民幣)。人員數量和分工是影響成本的關鍵因素,賣家需根據運營階段調整人員配置,避免不必要的浪費。

吞吞建議,新手期(0-3個月)配置1~2人即可,甚至老板加一個主播足夠,初期重點是試錯而非鋪張。成熟期則需配置6~8人,其中三分之二以上為主播,因為美國主播通常每天只愿意直播2小時。

在推進TikTok美區直播時,賣家還需決定直播間設在中國還是美國。中國直播間成本低、人員充足、靈活性強,但存在流量上限、不穩定、主播難找等問題。美國直播間則IP穩定、客戶信任度高、天花板高,但成本高、管理難、招人難。

吞吞認為,若賣家具備IP穩定、平臺關系良好、團隊高質量等條件,設在中國并無問題。否則,建議中期將直播間搬至美國,以突破流量瓶頸。