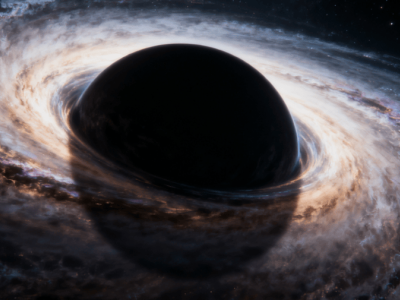

宇宙的奧秘總在不經意間帶來震撼。近期,天文學界迎來一項突破性發現——在一個質量較小的矮星系中,科學家首次觀測到一顆偏離星系中心達3000光年的超大質量黑洞。這一發現徹底顛覆了“黑洞必居星系核心”的傳統認知,為理解宇宙演化提供了全新視角。

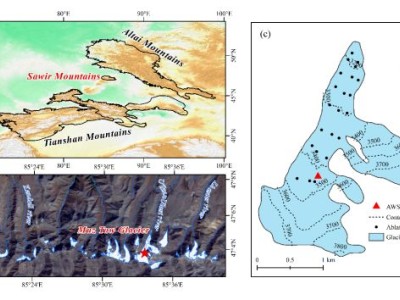

該黑洞位于距離地球約2.3億光年的矮星系邊緣。與動輒包含數千億顆恒星的巨型星系不同,矮星系結構簡單、質量稀疏,猶如宇宙中的“安靜角落”。然而,正是這個看似平凡的環境中,科學家通過射電望遠鏡捕捉到異常信號——來自星系邊緣的強烈射電噴流。進一步分析顯示,噴流源自一個正在吞噬周圍物質的活躍黑洞,其位置距離星系傳統中心區域達3000光年,相當于太陽系到銀河系中心距離的數千倍。

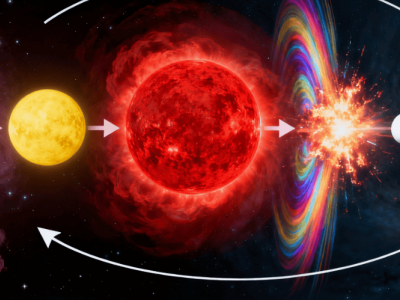

傳統理論認為,超大質量黑洞的形成依賴于星系核心密集的物質供應。在星系中心,引力作用使氣體、塵埃和恒星不斷聚集,為黑洞提供“食物”,促使其通過吸積物質成長為宇宙中的“巨獸”。然而,此次發現的黑洞卻打破了這一規律:它不僅遠離物質豐富的核心區域,還能通過吞噬邊緣地帶的稀薄物質維持活躍狀態,甚至產生足以被地球觀測到的射電噴流。

科學家推測,這種“流浪”現象可能與星系演化過程中的劇烈相互作用有關。例如,當兩個星系碰撞合并時,其中心黑洞可能因引力彈弓效應被拋出原有軌道;或是多體引力作用導致黑洞偏離中心。盡管此類機制在理論中早有提出,但此前從未在矮星系中被直接觀測到。此次發現不僅驗證了理論猜想,更揭示了黑洞在極端環境下的生存能力。

這一成果對研究早期宇宙具有深遠意義。在宇宙誕生后的混亂時期,星系碰撞更為頻繁,黑洞被拋射至邊緣區域的現象可能普遍存在。這些“流浪者”或許通過持續吞噬稀薄物質,在缺乏核心資源的情況下仍能成長為超大質量黑洞。這一過程或能解釋早期宇宙中部分超大質量黑洞的快速形成之謎,為“宇宙如何孕育巨型黑洞”這一核心問題提供新線索。

目前,研究團隊正通過多波段觀測進一步分析該黑洞的特性。例如,利用X射線望遠鏡探測其吸積盤的溫度與成分,或通過光學觀測研究其周圍恒星的運動軌跡。這些數據將幫助科學家構建更精確的模型,揭示黑洞在非核心環境中的演化路徑。

宇宙的復雜性遠超人類想象。此次發現再次證明,即使在最不起眼的角落,也可能隱藏著顛覆認知的奇跡。隨著觀測技術的進步,未來或許會有更多“流浪黑洞”被發現,它們將共同書寫宇宙演化中未被記載的篇章。對于這一領域的研究者而言,每一次意外發現都是通往未知世界的鑰匙,而宇宙的秘密,仍在等待更多勇敢的探索者去揭開。