在浩瀚無垠的宇宙中,小行星撞擊地球始終是懸在人類頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。這種威脅不僅頻繁出現(xiàn)在科幻作品中,更被科學(xué)界列為可能毀滅人類文明的重大風(fēng)險(xiǎn)之一。面對(duì)這一挑戰(zhàn),中國科學(xué)家正牽頭推進(jìn)一項(xiàng)開創(chuàng)性的行星防御工程,試圖通過主動(dòng)干預(yù)技術(shù)化解潛在危機(jī)。

2025年9月,北京舉辦的國際太空安全峰會(huì)成為這項(xiàng)計(jì)劃的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。來自42個(gè)國家的300余位航天專家經(jīng)過三天激烈討論,最終達(dá)成共識(shí):在現(xiàn)有技術(shù)方案中,動(dòng)能撞擊法最具可行性。這種通過高速飛行器改變小行星軌道的方法,雖然看似簡單,卻需要突破軌道修正、碎片控制等多重技術(shù)壁壘。

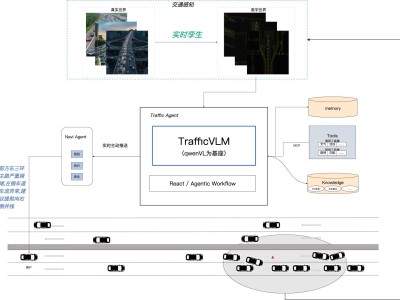

中國航天局披露的"雙星協(xié)同"方案引發(fā)全球關(guān)注。該計(jì)劃將同時(shí)發(fā)射觀測(cè)衛(wèi)星與撞擊器:前者在距離目標(biāo)50公里處建立觀測(cè)站,實(shí)時(shí)傳輸小行星表面特征數(shù)據(jù);后者則根據(jù)動(dòng)態(tài)參數(shù)調(diào)整撞擊角度,力求以最小能量輸入實(shí)現(xiàn)最大軌道偏移。科學(xué)家計(jì)算顯示,在千萬公里外制造5厘米的軌道偏差,即可使直徑50米級(jí)的小行星偏離地球。

目標(biāo)篩選工作耗時(shí)兩年。研究團(tuán)隊(duì)從美國航天局提供的28,000顆近地天體數(shù)據(jù)庫中,排除了98%的不適合目標(biāo)。最終選定的這顆碳質(zhì)小行星,既具有典型的地外天體特征,又處于可觀測(cè)可干預(yù)的理想軌道。其50米直徑處于危險(xiǎn)與可控的臨界點(diǎn),成為驗(yàn)證防御技術(shù)的絕佳試驗(yàn)場(chǎng)。

但技術(shù)團(tuán)隊(duì)清醒認(rèn)識(shí)到,這次試驗(yàn)面臨三大核心挑戰(zhàn)。首先是動(dòng)態(tài)瞄準(zhǔn)難題,在時(shí)速數(shù)萬公里的相對(duì)運(yùn)動(dòng)中,軌道修正窗口僅有毫秒級(jí);其次是內(nèi)部結(jié)構(gòu)不確定性,松散堆積體與整體巖石的撞擊效果可能完全相反;最棘手的是遠(yuǎn)程驗(yàn)證困境,地面站接收到的軌道數(shù)據(jù)存在12分鐘延遲,難以實(shí)時(shí)調(diào)整策略。

這項(xiàng)代號(hào)"天盾"的計(jì)劃已獲得聯(lián)合國空間事務(wù)司的特別許可。中國在提交的技術(shù)白皮書中承諾,所有觀測(cè)數(shù)據(jù)將通過國際小行星預(yù)警網(wǎng)實(shí)時(shí)共享。歐洲航天局、俄羅斯聯(lián)邦航天局已表態(tài)參與數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證,美國NASA則提供軌道模擬技術(shù)支持。

航天工程總師王明遠(yuǎn)在技術(shù)說明會(huì)上強(qiáng)調(diào):"這不是某個(gè)國家的獨(dú)角戲,而是全人類的生存實(shí)驗(yàn)。"據(jù)透露,試驗(yàn)飛行器已進(jìn)入總裝階段,其搭載的激光測(cè)距儀精度達(dá)到毫米級(jí),撞擊頭采用新型高強(qiáng)度合金,可在-200℃至3000℃極端環(huán)境中保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

隨著發(fā)射窗口的臨近,全球17個(gè)深空觀測(cè)站已調(diào)整監(jiān)測(cè)計(jì)劃。科學(xué)家們正在建立碎片擴(kuò)散模型,確保任何意外產(chǎn)生的碎片都不會(huì)構(gòu)成新的威脅。這項(xiàng)試驗(yàn)的成功與否,將直接決定人類能否掌握主動(dòng)防御小行星的核心技術(shù),為未來可能遭遇的滅世危機(jī)爭(zhēng)取寶貴應(yīng)對(duì)時(shí)間。