近日,中國宣布將實施一項備受全球矚目的太空任務——通過動能撞擊技術改變小行星軌道。這一計劃不僅展現了我國在航天領域的創新能力,更被國際科學界視為人類應對宇宙威脅的重要突破。該任務的核心目標是通過精確撞擊,驗證防御小行星撞擊地球的技術可行性,為全球行星安全提供關鍵數據。

太陽系中散布著數十億顆小行星,其中直徑超過1公里的潛在危險天體多達1.8萬顆。這些“宇宙流浪者”每月都有數十次與地球擦肩而過,絕大多數在穿越大氣層時因摩擦燃燒殆盡,形成流星現象。但直徑超過140米的較大天體若撞擊地球,其能量相當于千枚核彈同時爆炸,可能引發區域性災難;若撞擊體直徑超過1公里,則可能導致全球性生態崩潰。

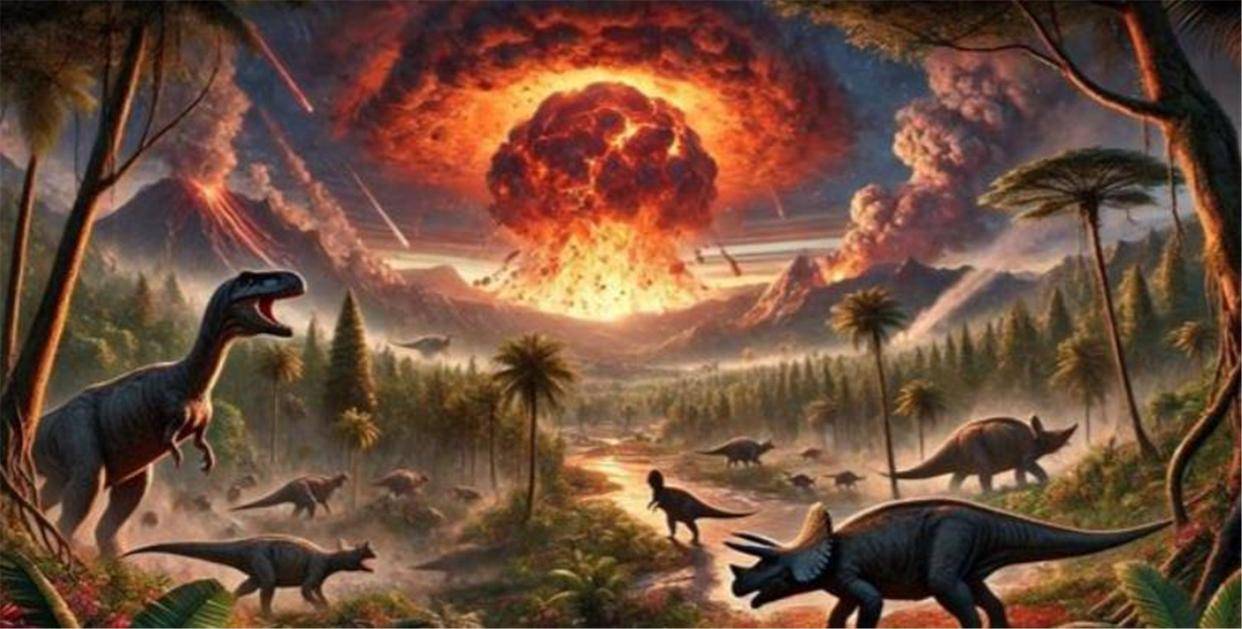

歷史教訓尤為慘痛。6500萬年前,一顆直徑約10公里的小行星撞擊現今墨西哥尤卡坦半島,釋放能量相當于95萬億噸TNT炸藥,是廣島原子彈的60億倍。爆炸引發的塵埃云遮蔽陽光長達數年,導致全球氣溫驟降15-20℃,植物光合作用停滯,食物鏈從底層開始崩潰。這場災難導致包括非鳥類恐龍在內的75%物種滅絕,成為地球五次大滅絕事件中最具標志性的一次。

當代威脅同樣不容忽視。2013年,一顆直徑約20米的隕石在俄羅斯車里雅賓斯克上空爆炸,釋放能量相當于30顆廣島原子彈,造成1500余人受傷。科學家測算,直徑140米以上的小行星撞擊概率約為每2萬年一次,而直徑1公里以上的撞擊事件平均每50萬年發生一次。盡管概率看似低,但一旦發生,其后果將遠超人類現有應對能力。

面對潛在威脅,國際科學界提出多種防御方案:核爆摧毀可能產生碎片雨風險,激光汽化需要極高能量,引力牽引則需長期部署。相比之下,動能撞擊技術因其成熟性和可控性成為首選。該技術通過高速航天器撞擊改變天體軌道,2022年NASA的DART任務已成功將目標小行星軌道周期縮短32分鐘,驗證了技術可行性。

中國此次任務采用“雙星協同”模式:首先發射監測衛星,精確測定目標小行星的軌道、形狀和自轉參數;隨后發射撞擊器,以每秒數公里的速度實施精準打擊。實驗目標是將小行星軌道偏移3-5厘米,這個看似微小的改變在宇宙尺度上意義重大——經過數億公里運行后,軌道偏差將放大至數十萬公里,足以使危險天體與地球擦肩而過。

任務團隊對目標選擇極為謹慎,經過數百次模擬計算,確保撞擊不會改變小行星原有軌道類別。此次實驗屬于技術驗證階段,并非針對現實威脅。中國航天局表示,該任務旨在掌握關鍵防御技術,建立完整的行星防御體系,為未來可能面臨的危機提供解決方案。

國際科學界對此高度評價。歐洲空間局行星防御辦公室主任認為,中國方案“為全球防御網絡提供了新維度”;麻省理工學院專家指出,雙星協同模式“顯著提升了任務成功率”。目前,中美歐已建立行星防御信息共享機制,中國任務數據將納入全球風險評估系統。

這項任務不僅體現科技實力,更彰顯大國擔當。小行星撞擊是全人類共同挑戰,需要國際協作應對。中國通過實際行動推動技術共享,為構建人類命運共同體提供太空維度實踐。當撞擊器精準命中小行星的那一刻,人類在守護地球的征程上將邁出關鍵一步,這既是科技突破,更是文明進步的象征。