當劉穎走進北京一家江西菜館,點了一份肉丸,并隨口詢問做法時,老板竟花了十分鐘詳細解釋:從選肉、和餡到摔打,再到瓦罐湯的蒸制時長,甚至雞鴨鵝的運輸細節(jié)。她愣住了,“這真的是2024年的北京嗎?”在她的記憶里,早餐的包子、午餐的黃燜雞、晚餐的漢堡,似乎早已被預制菜包圍,“吃一頓現(xiàn)炒的飯,成了奢侈。”

預制菜,這個在中國餐飲市場悄然擴張的“隱形玩家”,正引發(fā)一場關于效率與健康的博弈。消費者一邊抵觸,一邊在不知情中頻繁消費;商家一邊避談,一邊依賴其降低成本。數(shù)據(jù)顯示,國內預制菜市場規(guī)模三年翻番,2023年已達5165億元,但爭議從未停歇。

莫菲路過一家外賣店,門口掛著“沒用預制菜,假一罰十”的招牌。她探頭張望,發(fā)現(xiàn)這個不足四平方米的小窗口,怎么看都不像有廚房。等餐的外賣小哥透露:“高峰期會提前炒好熱銷菜,來單直接裝盒。”在投資者看來,消費者對預制菜的判斷往往停留在表面,“他們要求的‘鍋氣’和‘現(xiàn)炒’,可能只是心理安慰。”

現(xiàn)實是,所謂的“現(xiàn)做”常暗藏玄機:預制的骨湯膏澆在現(xiàn)煮的拉面上,成了“慢熬12小時的大骨湯”;現(xiàn)點現(xiàn)做的麻辣燙,湯底加了增香劑;高端餐廳的佛跳墻,上桌前可能剛被微波爐加熱。一位餐飲投資人直言:“消費者抵觸的是低質量預制菜,但工業(yè)化帶來的效率提升不可逆。”

張弛的中餐廳曾雇傭7名廚師,涵蓋爐灶、切配、打荷等崗位。現(xiàn)炒現(xiàn)制意味著高昂的人力成本:一道現(xiàn)撈現(xiàn)殺的魚,需單獨開辟魚檔,雇傭養(yǎng)魚師傅,出餐時間超40分鐘。改用預制菜后,食材成本降17%,人力和租金減少60%,凈利率提升14%。“每月盤點利潤時,終于松了口氣。”

賈易的西北菜餐廳也曾是“現(xiàn)炒派”。2024年前,他堅持不用預制菜,三年虧損90萬。房租、人工、原材料像三座大山。7月改用預制菜后,四個月扭虧為盈。“再耗下去,我就是傻子。”他坦言。

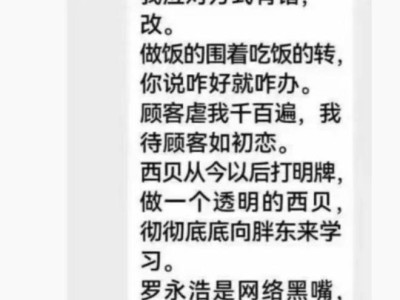

但也有商家拒絕妥協(xié)。羅根的粵式餐廳堅持現(xiàn)做,為此付出高昂成本:煤氣開通費8萬~10萬元,商用寬帶月費超5000元。一次,顧客在煲仔飯中吃出飛蟲,他道歉、退款、重做。“如果用預制菜,可能不會這樣。”但7年廚師張海認為:“好廚師的菜有溫度,是作品,預制菜無法比擬。”

羅根的困境折射出行業(yè)矛盾:消費者抵觸預制菜,但餐飲成本壓力迫使其擴張。數(shù)據(jù)顯示,2020年至2023年,預制菜市場規(guī)模從2500億元增至5165億元,中央廚房設備市場13年增長超10倍。張盛指出:“短期內無法消除消費者顧慮,只能降低對單個品牌的負面影響。”

預制菜并非中國獨有。自上世紀80年代外資餐飲進入,炸雞、薯條、醬料包已廣泛使用預制。2012年后,連鎖品牌標準化需求推動中央廚房普及。王新在后廚工作8年,他認為:“優(yōu)質預制料理包成本可能高于現(xiàn)制,簡單否定對從業(yè)者不公平。”

消費者的抵制,一部分是對低質量產(chǎn)品的否定,一部分是對“現(xiàn)炒價格買預制菜”的不滿。張盛認為,平衡需依賴產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新:“如何讓更多人享受高品質食品,需要效率提升。”這場關于效率與健康的博弈,時間或許會給出答案。