一場圍繞“預(yù)制菜”的爭論,讓西貝餐飲與知名公眾人物羅永浩站在了輿論的風(fēng)口浪尖。這場始于社交媒體的交鋒,不僅牽動著消費者的神經(jīng),更引發(fā)了法律界對品牌聲譽、行業(yè)規(guī)范以及言論邊界的廣泛討論。

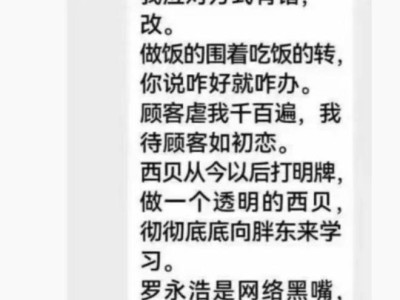

事件起因于羅永浩在個人社交平臺發(fā)布的一條質(zhì)疑西貝使用預(yù)制菜的動態(tài)。他直言西貝“幾乎全是預(yù)制菜”,且價格昂貴,引發(fā)網(wǎng)友熱議。西貝創(chuàng)始人賈國龍迅速回應(yīng),態(tài)度強硬地表示將通過法律途徑維護(hù)品牌權(quán)益,甚至連續(xù)使用多個“一定”強調(diào)起訴決心。面對西貝的強硬態(tài)度,羅永浩并未退縮,反而宣布懸賞十萬元征集西貝使用預(yù)制菜的證據(jù),將事件推向高潮。

從法律層面分析,這場糾紛的核心在于證據(jù)的充分性。根據(jù)“誰主張誰舉證”的原則,羅永浩需要提供能夠直接證明西貝菜品為預(yù)制菜的實質(zhì)性證據(jù),例如采購合同、產(chǎn)品檢測報告或門店制作流程的完整記錄。然而截至目前,他尚未公開任何此類證據(jù),懸賞征集更像是試圖通過公眾力量補充證據(jù)鏈。若案件進(jìn)入訴訟階段,缺乏核心證據(jù)將成為其主張難以獲得法庭支持的關(guān)鍵障礙。

羅永浩龐大的粉絲群體成為另一關(guān)注點。粉絲提供的消費小票、現(xiàn)場照片或視頻等證據(jù),可能因?qū)I(yè)性不足而存在瑕疵。預(yù)制菜的界定涉及原料預(yù)處理、加工工藝等多個環(huán)節(jié),僅憑外觀或口感難以準(zhǔn)確判斷。粉絲提供證據(jù)時需遵循合法合規(guī)原則,否則可能因證據(jù)無效而適得其反。因此,粉絲助力能否在法律層面發(fā)揮作用,仍存在較大不確定性。

預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)的模糊性進(jìn)一步增加了案件的復(fù)雜性。盡管2024年市場監(jiān)管總局等六部門聯(lián)合發(fā)布了預(yù)制菜范圍界定通知,但在實際應(yīng)用中仍存在爭議。例如,西貝強調(diào)其中央廚房僅進(jìn)行原料預(yù)處理,門店完成最終烹飪,因此不屬于預(yù)制菜;而羅永浩則認(rèn)為,只要菜品非完全現(xiàn)場新鮮制作,即可歸為預(yù)制菜。這種定義差異需要法官依據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī)進(jìn)行解讀,若法律標(biāo)準(zhǔn)無法清晰界定,案件走向?qū)⒏与y以預(yù)測。

公眾人物的言論邊界也是爭議焦點之一。羅永浩的質(zhì)疑包含事實陳述與主觀評價兩部分。前者需證據(jù)支撐,若無法舉證或歪曲事實,可能觸及侵權(quán)邊界;后者如“還那么貴,實在太惡心了”等表述,除非西貝能證明其未消費且存在故意侮辱,否則通常不構(gòu)成侵權(quán)。但作為公眾人物,羅永浩需承擔(dān)更高的審慎義務(wù),其言論是否在合理監(jiān)督范圍內(nèi),將成為法庭判斷的關(guān)鍵。

有法律專業(yè)人士指出,消費者對預(yù)制菜的認(rèn)知與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在顯著差異。例如,許多連鎖餐飲企業(yè)使用的中央廚房出餐品,在法律層面并不屬于預(yù)制菜范疇。這一觀點無疑為羅永浩的主張增添了阻力。

無論案件結(jié)果如何,這場糾紛已促使公眾深入思考預(yù)制菜行業(yè)的規(guī)范問題、消費者的知情權(quán)保護(hù)以及公眾人物言論的合理邊界。在法律與市場的雙重作用下,餐飲行業(yè)的透明度與規(guī)范性或?qū)⒂瓉硇碌奶魬?zhàn)與機遇。