最近,關(guān)于多地大型商場陸續(xù)閉店的消息引發(fā)了社會廣泛關(guān)注。曾經(jīng)人頭攢動的商業(yè)地標(biāo),如今門庭冷落,甚至一些經(jīng)營數(shù)十年的老牌商場也難逃關(guān)停命運(yùn)。這一現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在二三線城市,一線城市的高端商場同樣面臨經(jīng)營壓力。上海、北京等地的知名商場接連退出市場,讓人不禁思考:傳統(tǒng)商場的黃金時代是否已經(jīng)終結(jié)?

以上海為例,太平洋百貨徐匯店、梅龍鎮(zhèn)伊勢丹百貨等老牌商場近期相繼停業(yè)。這些商場曾是上海商業(yè)的象征,經(jīng)營時間長達(dá)三十年,見證了城市消費(fèi)的變遷。北京的情況同樣不容樂觀,今年5月,被譽(yù)為"全球店王"的北京SKP發(fā)生股權(quán)變更,北京華聯(lián)退出經(jīng)營。作為國內(nèi)高端零售的標(biāo)桿,SKP的易主被視為行業(yè)寒冬的標(biāo)志性事件。數(shù)據(jù)顯示,2024年全國社會消費(fèi)品零售總額同比增長3.5%,但四大一線城市中,上海、北京出現(xiàn)負(fù)增長,深圳、廣州增速也遠(yuǎn)低于全國平均水平。

傳統(tǒng)商場的興起與城市發(fā)展密不可分。上世紀(jì)九十年代,隨著改革開放深入,中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長期,城市化進(jìn)程加速推進(jìn)。大型百貨商場如雨后春筍般涌現(xiàn),成為城市商業(yè)的核心載體。從北京王府井到上海南京路,這些地標(biāo)性商場不僅滿足了人們的購物需求,更承載著社交、娛樂等多元功能。在那個商品相對稀缺的年代,商場是連接生產(chǎn)與消費(fèi)的重要樞紐,周末逛商場成為家庭固定的休閑方式。商場的繁榮也帶動了周邊商業(yè)的發(fā)展,形成了以商場為核心的商業(yè)圈。

然而,電商的崛起徹底改變了商業(yè)格局。淘寶、京東等電商平臺的快速發(fā)展,使線上購物成為主流消費(fèi)方式。價格透明、選擇多樣、配送便捷等優(yōu)勢,讓電商平臺在服裝、日用品等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。面對沖擊,傳統(tǒng)商場開始轉(zhuǎn)型,將重點從商品銷售轉(zhuǎn)向體驗式消費(fèi)。餐飲、娛樂、親子、健身等業(yè)態(tài)逐漸成為商場的主力。但轉(zhuǎn)型并非易事,地理位置偏遠(yuǎn)、硬件設(shè)施老化、運(yùn)營能力不足的商場,難以完成業(yè)態(tài)重構(gòu),最終被市場淘汰。

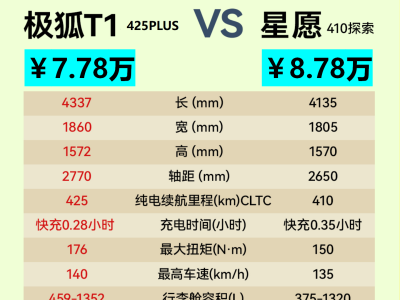

消費(fèi)者行為的變化也是重要因素。近年來,理性消費(fèi)、實用主義成為主流趨勢。消費(fèi)者更加注重商品的性價比,對品牌溢價的接受度降低。傳統(tǒng)商場中,部分商品因品牌溢價、運(yùn)營成本分?jǐn)偟纫蛩兀瑑r格相對較高,難以滿足消費(fèi)者對性價比的追求。同時,消費(fèi)者對個性化、多樣化消費(fèi)體驗的需求增加,而傳統(tǒng)商場千篇一律的布局和服務(wù)模式,已無法滿足這種需求。折扣店、倉儲式會員店等新興業(yè)態(tài),憑借高性價比和簡潔的購物環(huán)境,吸引了大量消費(fèi)者。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級同樣值得關(guān)注。當(dāng)前,服務(wù)型消費(fèi)、悅己型消費(fèi)正成為新的增長點。旅游、戶外運(yùn)動、文化演出等領(lǐng)域的熱度持續(xù)上升,反映出消費(fèi)者從物質(zhì)消費(fèi)向精神消費(fèi)的轉(zhuǎn)變。人們不再滿足于簡單的購物行為,而是追求能夠帶來持久幸福感的活動。傳統(tǒng)商場雖然引入了體驗業(yè)態(tài),但封閉的商業(yè)空間難以提供"逃離感"和"自由感"。相比之下,自然景區(qū)、文化街區(qū)等開放性場所,更能滿足人們對美好生活的向往。

商場閉店現(xiàn)象的背后,是消費(fèi)方式和目的的根本性變化。消費(fèi)者并非失去消費(fèi)欲望,而是對消費(fèi)場景和內(nèi)容提出了更高要求。未來的商業(yè)空間,需要突破"賣貨"的傳統(tǒng)模式,成為連接人與人、人與文化、人與自然的"生活樞紐"。只有適應(yīng)消費(fèi)者多元化、個性化的需求,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。