近期,餐飲行業再度因價格與品質的爭議引發廣泛討論,而西貝莜面村與羅永浩的隔空交鋒,將這一矛盾推向了輿論中心。事件的導火索源于羅永浩對西貝菜品“預制化程度高、價格偏高”的公開批評,而西貝高層的強硬回應,不僅未能平息爭議,反而激化了公眾對餐飲企業“快餐模式正餐化”現象的不滿。

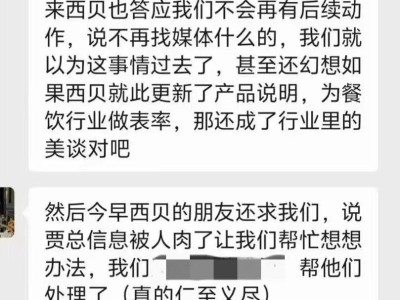

事件的起因看似簡單:羅永浩在社交平臺吐槽西貝使用預制菜,但定價與正餐持平,且口味未達預期。這本是消費者對用餐體驗的常規反饋,卻因西貝高層的激烈反應迅速升級。企業高層未選擇低調處理或檢視問題,反而以“被惡意抹黑”為由,公開與羅永浩對峙。這種“應激式”公關策略,不僅未挽回口碑,反而讓西貝成為公眾對預制菜不滿的集中宣泄對象。

公眾的憤怒并非針對預制菜本身,而是對“價格與價值錯位”的抵觸。以薩莉亞為例,這家以預制菜聞名的連鎖品牌,因明確標注菜品屬性并保持低價,鮮少受到批評。反觀西貝,人均消費超百元,卻未能提供與之匹配的新鮮食材或烹飪技藝,導致消費者產生“被割韭菜”的強烈落差。羅永浩在此次爭議中的高支持率(超90%),正是這一情緒的直接體現。

餐飲行業的“快餐化”趨勢,是矛盾背后的深層原因。為提高翻臺率、壓縮成本,許多餐廳精簡菜單、減少食材種類,甚至取消實體菜單,改用掃碼點餐。這種模式雖能提升運營效率,卻犧牲了正餐應有的用餐體驗。消費者支付正餐價格,期望的不僅是飽腹感,更包括食材新鮮度、烹飪技藝、環境氛圍等服務維度。當企業用快餐邏輯經營正餐,矛盾便不可避免。

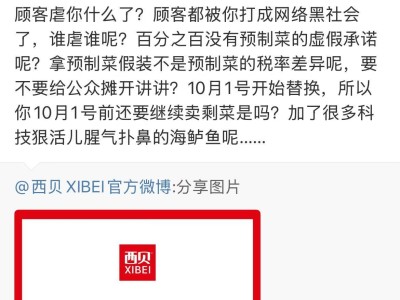

西貝高層的危機應對,進一步暴露了企業管理者的認知偏差。在未制定公關策略的情況下,企業負責人突然宣布開放后廚供媒體與消費者參觀,這一決定看似透明,實則將員工置于輿論風口。缺乏準備的員工在鏡頭前“知無不言”,導致企業聲明前后矛盾,從“無預制菜”到“部分預制”,進一步削弱了公信力。而負責人在后續回應中,雖承認“應對方式有誤”,卻將問題歸結為“溝通方式”,而非產品或定價策略,甚至以“顧客虐我千百遍”的表述引發新一輪爭議。

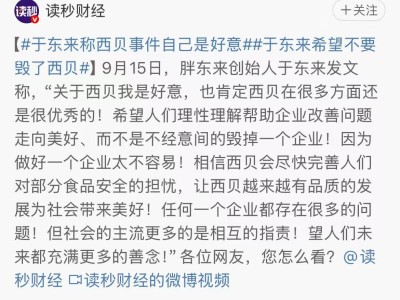

此類事件并非孤例。從巴奴“月薪5000別吃”到百果園“教育消費者”,餐飲企業高層的“口無遮攔”屢見不鮮。其根源在于,部分管理者長期處于信息繭房,周圍充斥著附和之聲,導致對市場真實需求產生誤判。他們傾向于將爭議歸因于“外部抹黑”或“公眾誤解”,而非反思自身產品與定價策略。這種思維模式,使企業陷入“解釋-激化-再解釋”的惡性循環,最終損害品牌聲譽。

餐飲行業的本質是服務與價值的平衡。當企業用快餐模式經營正餐,卻試圖收取正餐價格時,消費者的不滿便成為必然。此次爭議提醒行業:效率提升不應以犧牲用戶體驗為代價,而管理者在輿論危機中的言行,更需謹慎。畢竟,在信息透明的時代,一次“嘴硬”的回應,可能抵消數年的品牌積累。