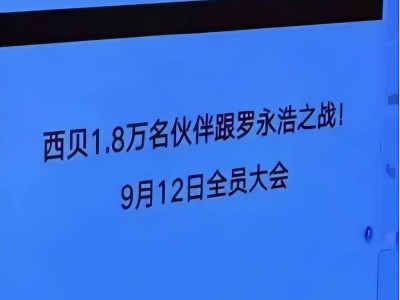

羅永浩與西貝之間圍繞預制菜展開的討論,意外成為輿論焦點。這場爭論不僅將預制菜推至風口浪尖,更引發公眾對餐飲行業透明度的深度思考。當消費者發現以現炒價格購買的菜品實為預制菜時,被隱瞞的憤怒迅速蔓延,成為輿論發酵的核心動因。

預制菜引發的爭議,本質上是工業化餐飲標準與消費者體驗之間的碰撞。消費者并非完全排斥預制菜,而是對信息不對稱、虛假宣傳等行為產生強烈抵觸。當餐廳以現炒名義提供預制菜品時,知情權被侵犯的挫敗感直接轉化為對預制菜的負面評價,這種情緒在社交媒體上迅速擴散。

西貝面臨的質疑,折射出餐飲行業轉型期的深層矛盾。兒童餐作為品牌特色產品,其安全性與定價策略在消費降級背景下更顯敏感。消費者對預制菜的抵觸,實質是對食品安全、價格合理性的綜合考量。當工業化生產與手工現做的邊界模糊時,品控問題便成為壓垮消費者信任的最后一根稻草。

預制菜在公眾認知中呈現兩極分化,這種割裂源于行業標準與消費認知的錯位。專業領域定義的預制菜與短視頻平臺批判的"預制菜"存在本質差異,前者是餐飲工業化鏈條的關鍵環節,后者則被簡化為"隔夜菜"的代名詞。這種概念混淆導致預制菜被貼上負面標簽,甚至演變為行業污名化的符號。

餐飲企業選擇預制菜的程度,本質是市場力量的綜合博弈。人力成本、出餐效率、店鋪運營等現實因素,與消費者對口味、價格的期待形成微妙平衡。當標準化生產遭遇個性化需求時,企業不得不在效率提升與信任維護間尋找突破口,這種平衡術考驗著每個餐飲品牌的運營智慧。

輿論場中支持西貝的聲音同樣值得關注。部分觀點指出,外界對餐飲業標準化成本缺乏認知,低毛利、高成本的行業現狀使得提效手段尤為珍貴。西貝的商業模式、客群定位與品牌價值,構成其運營邏輯的完整鏈條,這些要素在碎片化討論中常被忽視。

羅永浩的調侃道出輿論戰的荒誕本質:"這次支持我的人,可能只是想惡心對方。"當情緒流量取代理性討論,品牌形象與消費認知的鴻溝愈發難以彌合。預制菜爭論逐漸演變為立場對立的符號戰,真實訴求被淹沒在情緒宣泄中,形成典型的互聯網羅生門。

消費者真正關切的是工業化餐飲能否兌現效率紅利。在保證食品安全與出品穩定的前提下,預制菜應通過價格優勢體現生產效率的提升。當前行業規模擴張與標準化缺失的矛盾,使得推動預制菜規范發展、保障消費者知情權成為迫切需求,這種社會共識正在加速形成。

這場由預制菜引發的討論,暴露出餐飲工業化進程中的認知斷層。當技術進步遭遇消費心理的保守性,建立透明溝通機制顯得尤為重要。唯有在效率提升與信任維護間找到平衡點,才能讓預制菜真正成為餐飲行業升級的助推器,而非引發矛盾的導火索。