近日,知名企業家羅永浩在社交平臺公開批評某連鎖餐飲品牌西貝莜面村,直指其菜品"幾乎全是預制工藝制作卻定價高昂",引發公眾對預制菜使用透明度的激烈討論。這場爭議不僅暴露出餐飲行業標準化進程中的矛盾,更折射出消費者對知情權與性價比的深層訴求。

面對輿論質疑,西貝創始人賈國龍迅速回應,強調門店"無一預制菜品",并開放全國370余家門店后廚供消費者監督。但消費者并不買賬,網絡上"花現炒錢吃預制菜"的吐槽持續發酵。更有網友以"一歲孩子吃兩年前冷凍西蘭花"的戲謔,表達對預制工藝食品安全與新鮮度的擔憂。胖東來創始人于東來雖發聲力挺,稱"餐飲業艱辛需被理解",卻未能平息爭議。

這場風波背后,是餐飲業長期面臨的"不可能三角"困境:既要保證出餐速度,又要維持菜品品質,同時還得控制成本。傳統現炒模式依賴廚師個人技藝,雖能保證風味卻效率低下,且受制于人力成本波動與廚師流動性。而預制工藝雖能解決快與省的問題,卻在"好"的維度上屢遭質疑。

據2024年六部門《通知》定義,預制菜特指"預包裝工業復熱成品",中央廚房配送的凈菜、半成品及門店二次加工菜品不在此列。但法律定義與消費者認知存在顯著鴻溝——多數人將半成品也歸入預制菜范疇。這種認知差異,加上西貝2019年推出的"賈國龍功夫菜"預制產品線,使其在公眾心中與預制菜深度綁定。

預制菜行業的信任危機可追溯至2021年。當時,成本僅3元、保質期長達一年的"黑外賣"料理包被曝光,導致整個預制菜領域被貼上"不健康""粗制濫造"的標簽。盡管如今正規廠家生產的預制菜已與料理包區分,但消費者對餐飲端使用預制工藝的抵觸情緒仍未消散。這種抵觸的核心,實則指向兩個關鍵問題:信息透明度與價格合理性。

消費者并非完全拒絕預制工藝。肯德基、麥當勞等使用半成品的品牌,因明確告知消費者且定價合理,接受度較高。矛盾焦點在于:當餐館用預制工藝卻隱瞞消費者,同時維持高價時,便觸發了公眾的不滿。這反映出餐飲業"不可能三角"的新變種——消費者已能接受速度與品質或速度與價格的組合,但無法容忍僅滿足速度卻犧牲品質與性價比的情況。

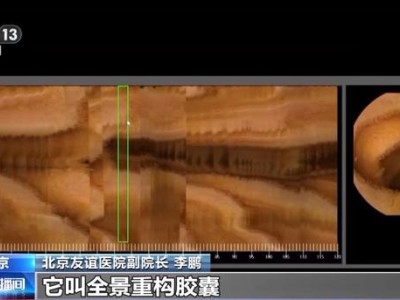

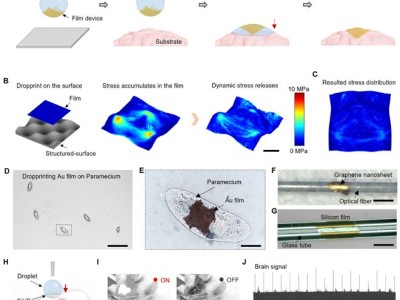

為破解這一困局,部分餐飲企業將目光投向炒菜機器人。鄉村基、小菜園、老鄉雞等品牌已引入此類設備,試圖通過"新鮮食材+機器人現炒"的模式重建信任。這些機器人能穩定輸出300℃以上高溫,模擬手工炒制的"鍋氣",部分型號還可自動投放調料,實現菜品標準化。

從成本角度看,炒菜機器人頗具吸引力。一臺可自動投料的機器人售價約4.68萬元,使用壽命6-8年,折合每月成本不足650元,且60歲老人可同時操作三臺。但實際應用中,機器人仍需人工投放食材,復雜菜品如紅燒肉仍需廚師手工制作。招商人員宣稱其出品可媲美月薪8000元的大廚,但消費者是否買賬仍是未知數。

當前餐飲業的困境在于:企業為應對利潤下滑,通過預制工藝或機器人降本,卻未能將節省的成本讓利給消費者。以北京為例,今年前7個月餐飲收入同比下降3.6%,利潤下滑45%。這種"消費者越少外出就餐,企業越需降本,體驗越打折"的惡性循環,使得技術解決方案陷入兩難。

這場由羅永浩引發的爭議,實質是餐飲業標準化進程與消費者期待之間的碰撞。無論預制菜還是炒菜機器人,都需在效率、品質與價格間尋找平衡點。而打破困局的關鍵,或許不在于單一技術或模式,而在于如何重建消費者對餐飲工藝的信任,以及企業能否在利潤壓力下堅守性價比底線。