近日,餐飲行業因一場網絡爭議陷入風波。起因是知名公眾人物羅永浩在社交平臺發布的一則吐槽,他稱在西貝用餐時發現菜品幾乎全是預制菜,且價格昂貴,直言“太惡心”,并呼吁立法要求餐廳標注是否使用預制菜。這條微博迅速引發輿論關注,將西貝推上風口浪尖。

面對質疑,西貝創始人賈國龍選擇硬剛。他公開回應稱,西貝所有門店均未使用預制菜,并表示將起訴羅永浩,甚至放話“哪怕生意不做了,官司也要打到底”。這一強硬態度非但沒有平息爭議,反而加劇了輿論熱度。數據顯示,爭議爆發后,西貝全國門店營業額大幅下滑,9月10日至12日期間,日營業額累計減少數百萬元,客流量也出現斷崖式下跌。

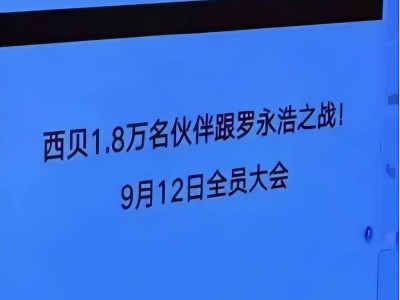

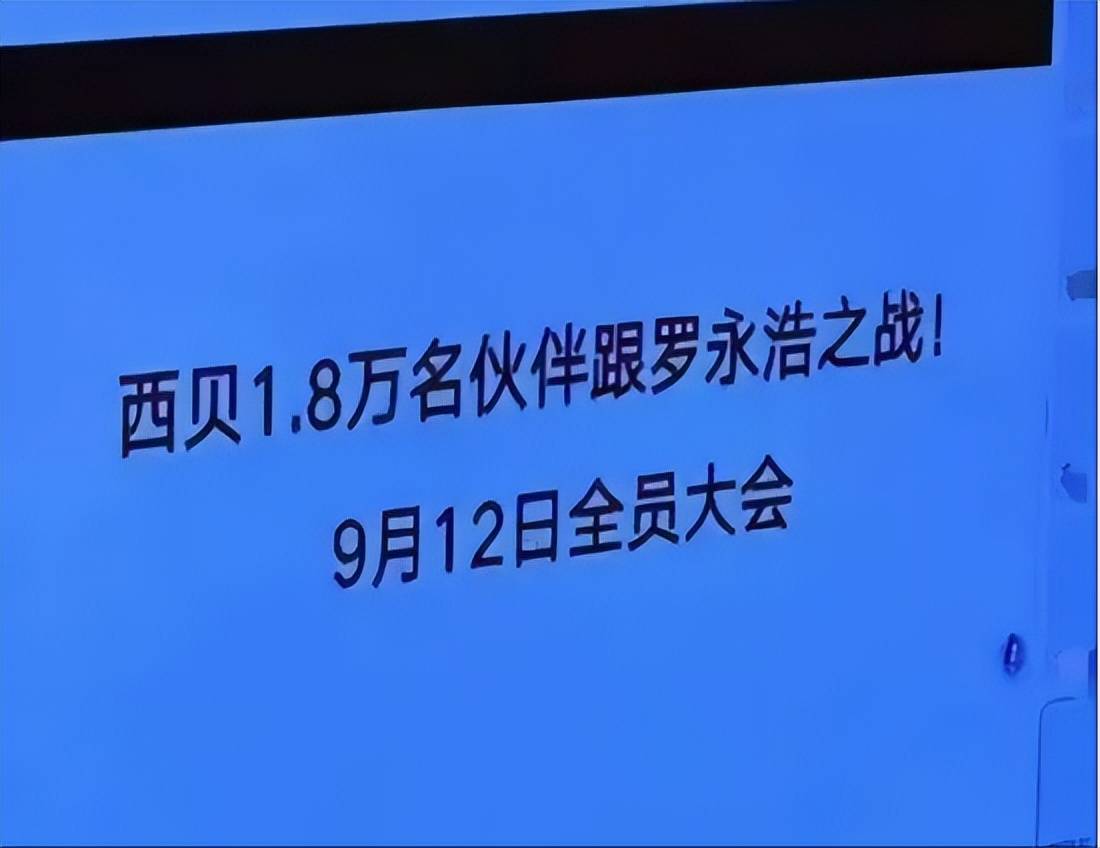

為自證清白,西貝迅速采取行動。9月12日起,全國370家門店公開羅永浩同款菜單,并開放后廚供消費者監督。賈國龍承諾,若菜品不合口味可免單,顧客可隨時參觀后廚制作過程。同時,西貝緊急召開全員大會,將此次事件定義為“1.8萬名伙伴跟羅永浩之戰”,強調“生意寧可不做,是非必須得辯”。

然而,羅永浩并未退縮。他不僅在微博應戰,還發布10萬元懸賞公告,征集能證明西貝使用預制菜的證據。這一舉動將爭議從“口頭對峙”推向“證據博弈”階段。賈國龍在接受采訪時無奈表示,自己陷入了“自證清白的循環”。

羅永浩深諳流量之道,趁機在9月12日晚開啟針對西貝的直播,開播僅1分鐘,在線人數便突破10萬。從發布第一條吐槽微博到直播結束,他連續發布30多條相關內容,強調自己并非反對預制菜,而是希望推動市場透明化,維護消費者知情權。

事實上,國家對預制菜已有明確界定。2024年3月,市場監管總局等六部門聯合發布通知,將預制菜定義為以農產品為原料、不添加防腐劑、經工業化預加工制成、加熱或熟制后可食用的預包裝菜肴,并明確中央廚房制作的菜肴、即食食品及涼拌菜不屬于預制菜范疇。但消費者普遍認為,只有現場制作的菜品才不算預制菜,這種認知差異成為爭議的導火索。

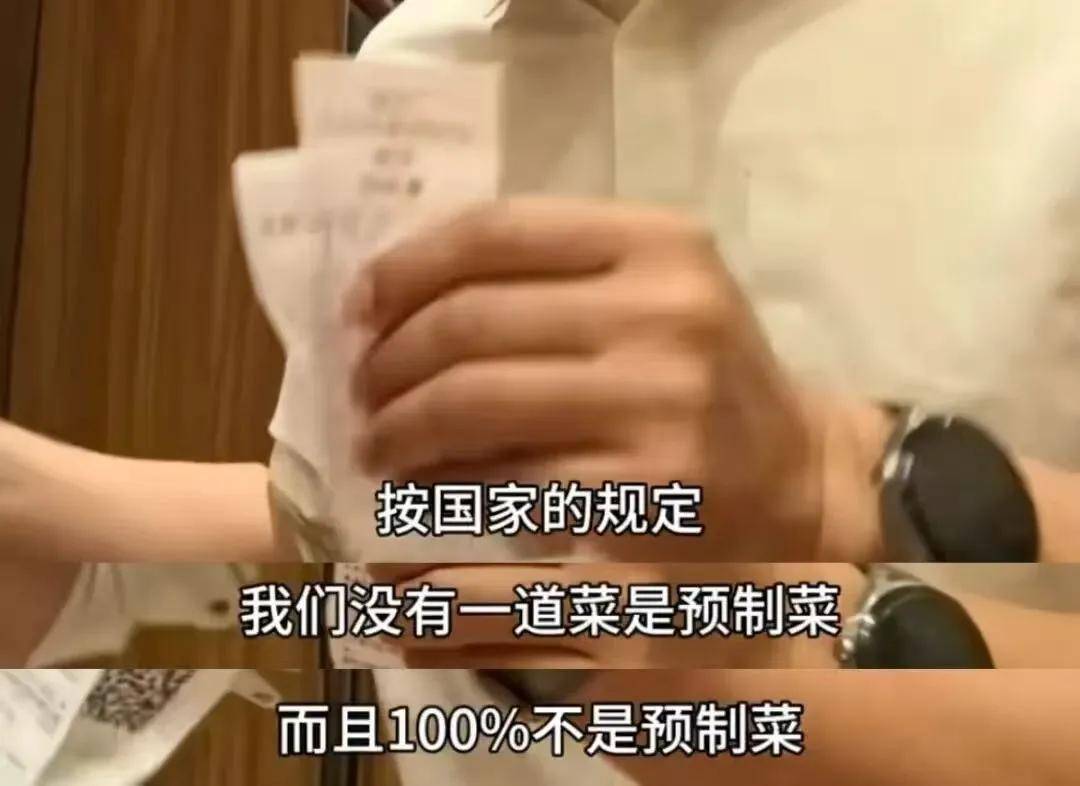

賈國龍解釋稱,預制工藝不等于預制菜。所有菜品均需提前加工,例如魚翅、鮑魚需提前數天發制,紅燒肉需提前十幾個小時制作。他坦言,西貝曾嘗試推出預制菜產品“功夫菜”,但因消費者抵觸已陸續下架,目前全國門店100%無預制菜。對于價格爭議,他表示西貝定價“優質平價”,上半年平均利潤率不足5%,外界認為西貝貴是“餐飲業最大冤案”。

盡管西貝試圖通過理性解釋化解危機,但消費者對預制菜的懷疑仍難以消除。更嚴峻的是,此次風波正值西貝籌備IPO的關鍵期。賈國龍曾公開表示,計劃通過2023-2025年的高質量發展,于2026年完成IPO,成為市值超千億的上市公司。然而,這場突如其來的爭議不僅影響短期業績,也為上市計劃蒙上陰影。即便最終贏得官司,品牌受損的代價也難以估量。