在交通環境中,“鬼探頭”猶如一顆隱藏的“定時炸彈”,時刻威脅著道路參與者的安全。它指的是在車輛正常行駛過程中,行人、非機動車等突然從路邊、車流或大型車輛等視野盲區中竄出,導致雙方來不及反應和躲避,從而極易引發交通事故。這種意外狀況不僅會造成車輛損壞,更可能帶來嚴重的人身傷害,讓駕駛人防不勝防。

未成年人因年齡小、安全意識淡薄,成為“鬼探頭”事故的高發群體。他們在過馬路時,常常會做出一些危險舉動,比如與同伴追逐打鬧、突然猛跑,或者橫沖直撞不顧來往車輛,甚至走到馬路中間又突然折返。這些行為本身就極具風險,而且未成年人身材矮小,更容易處于駕駛人的視線盲區。一旦駕駛人沒有及時察覺,后果往往不堪設想。

尤其是當未成年人沒有家長陪同,且不遵守交通法規橫穿道路時,“鬼探頭”事故的發生率會顯著上升。他們對交通風險的判斷能力不足,既無法準確預估車輛的行駛速度,也不清楚自身行為可能帶來的危害,因此成為道路交通安全中需要重點關注和保護的群體。

“鬼探頭”事故并非隨機發生,而是常常集中在一些特定場景。了解這些高發地點,有助于行人和駕駛人提前做好防范,降低事故風險。

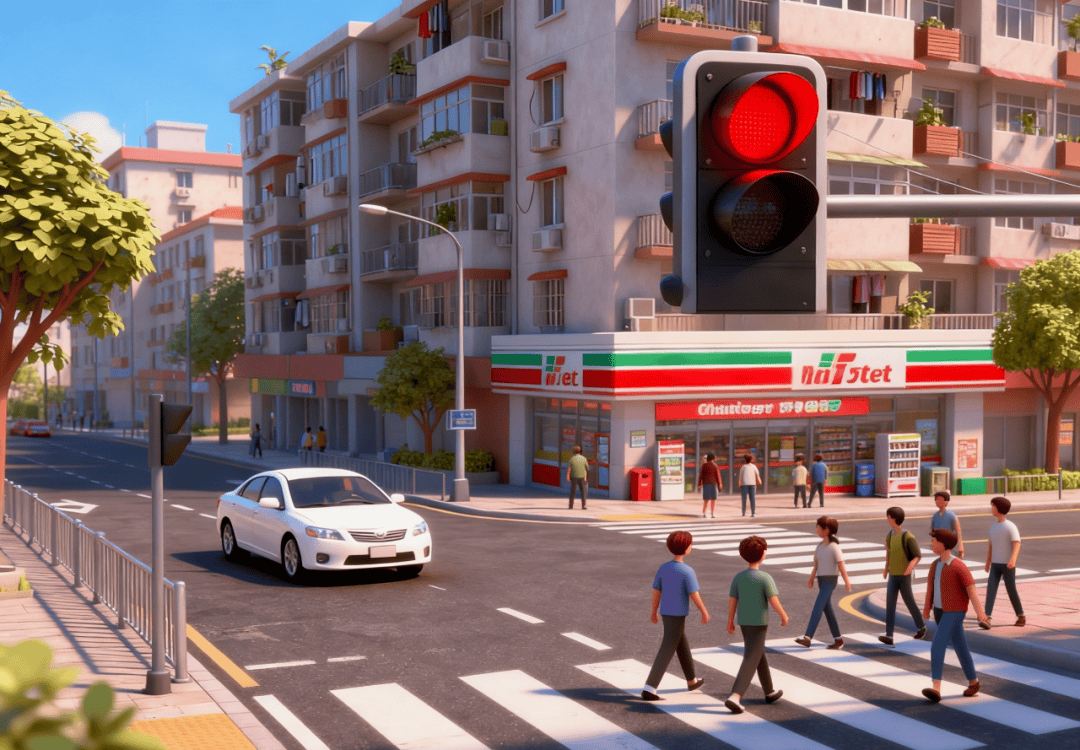

紅綠燈路口是“鬼探頭”的高發區域之一。這里車流、人流密集,當車輛等待綠燈通行時,駕駛人一側的視線可能被前方慢車(尤其是大型車輛)遮擋,形成視覺盲區。同時,行人或非機動車的視線也會被慢車阻擋。如果此時有人闖紅燈通過路口,雙方都很難提前發現,駕駛人往往來不及剎車,極易引發碰撞。

公交車站臺同樣存在較高的“鬼探頭”風險。很多人從公交車下車后,不等公交車完全駛離,就急于從車頭前橫穿馬路。公交車車體龐大,從其左側駛過的車輛駕駛人,幾乎看不到車頭前方是否有人。一旦行人突然從車頭竄出,駕駛人往往猝不及防,根本沒有反應時間。

有隔離護欄或隔離帶的馬路也是“鬼探頭”的常見發生地。部分行人為圖方便、抄近道,無視交通規則,隨意跨越隔離帶或鉆穿隔離護欄,從車流中間橫過馬路。隔離護欄本是為了分隔車流、引導有序通行,但這些“冒失”行為打破了道路秩序。車輛在正常行駛中,很難預料到會有人從護欄另一側突然沖出,往往來不及制動,直接發生碰撞。

防范“鬼探頭”,需要行人和駕駛人共同努力,明確各自責任,掌握科學的預防方法。

對于行人與非機動車來說,遵守交通法規是避免“鬼探頭”的基礎。《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十五條明確規定,行人橫過機動車道,應當從行人過街設施通過;沒有行人過街設施的,應當從人行橫道通過;沒有人行橫道的,應當觀察來往車輛的情況,確認安全后直行通過,不得在車輛臨近時突然加速橫穿或者中途倒退、折返。

行人要摒棄僥幸心理,重視風險預判。人的血肉之軀難以抵擋機動車的沖擊力,切勿抱有“車輛會讓我”“我能快速通過”的僥幸心理。尤其是在高發地附近,要時刻提醒自己“盲區可能有風險,不可冒然穿行”,避免用危險行為賭安全。

行人還要掌握細節方法,規范通行習慣。過馬路時,除了不闖紅燈,還要牢記“一慢二看三通過”:先放慢腳步,觀察左右兩側來車,確認安全后再通過。晚上光線不足,過馬路時需更加謹慎,盡量選擇光線明亮的區域,或穿戴淺色、反光衣物,讓駕駛人更容易發現。從公交車下車后,絕不從車頭繞行,需待公交車駛離后,確認道路無來車再通行,避免陷入大型車輛的視線盲區。

機動車駕駛人也要繃緊安全弦,做好提前防范。首先要提高安全意識,知曉“鬼探頭”的高發群體和高發地。開車經過紅綠燈路口、公交車站臺、有隔離護欄的馬路時,需格外小心謹慎,尤其是緊鄰大型車輛時,要主動預判可能出現的盲區風險。老駕駛人常說的“超車看車頭,會車看車尾”,是預防“鬼探頭”的實用經驗:超車時,要警惕被超車輛的車頭前突然竄出行人或非機動車;會車時,要留意對向車輛的車尾處可能沖出的行人和非機動車。

駕駛人還要養成“備剎車”習慣,做好應急準備。開車時只要不踩油門,右腳就必須放在剎車踏板上,保持“備剎車”狀態。這樣一來,一旦遇到突發情況,能第一時間踩下剎車,縮短制動反應時間。

在重點路段減速慢行也是必要舉措。在公交車站、路口等風險路段,駕駛人發現前方公交車停靠時,要提前減速,觀察道路兩側情況,打轉向燈提示后方車輛,在車身與公交車車身重合時,可鳴喇叭示意(注意避免在禁鳴區域鳴笛)。經過路口時,無論有無紅綠燈,都要減速觀察,留意道路兩側是否有行人或非機動車橫穿,尤其在沒有紅綠燈和交警指揮的路口,更要放慢車速、仔細觀察。行經建筑物拐角、綠化帶兩端時,也要減速并鳴喇叭,防范行人突然出現;路過學校、小區附近時,需提前減速,警惕兒童突然沖向馬路。

“鬼探頭”事故的本質是“視線盲區”與“危險行為”的疊加。無論是家長還是孩子,都要樹立“知危險,會避險”的安全理念。道路安全不是某一方的事,而是行人和駕駛人共同的責任。只有每個人都摒棄僥幸心理、遵守交通法規、提前預判風險,才能最大限度減少“鬼探頭”的發生,讓每一次出行都平安順暢。