近期,汽車行業關于新車預售數據的爭議持續發酵。知名汽車評論人吳佩在社交媒體上公開指出,部分車企在新車發布時宣稱的“小訂過萬”數據存在人為操作痕跡,這些看似亮眼的數據實則由廣告公司提前策劃,并非真實市場反饋。他呼吁行業參與者保持克制,避免過度營銷。

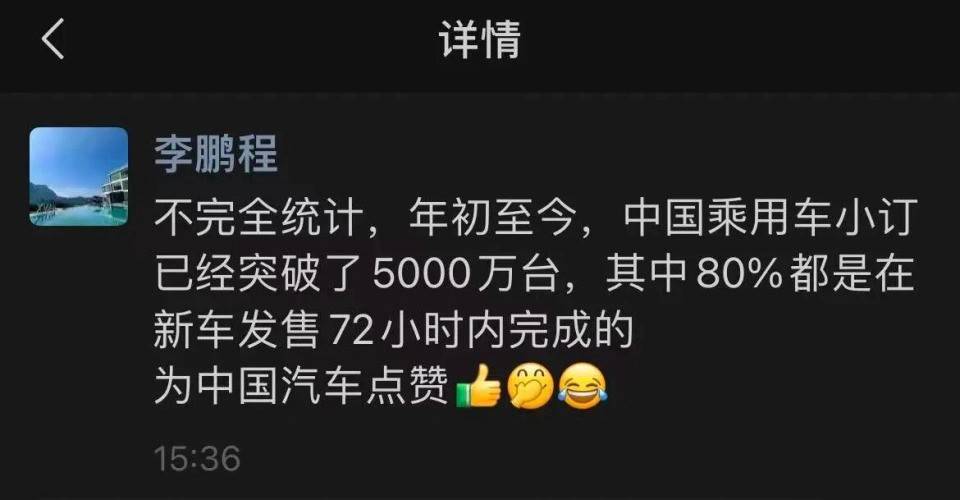

前阿維塔高管李鵬程通過朋友圈數據進一步佐證這一現象。他統計顯示,今年前八個月中國乘用車市場小訂總量已突破5000萬輛,其中80%集中在新車發布72小時內完成。這一數據與同期實際批發量1793.4萬輛、零售量1469.8萬輛形成鮮明對比,引發對數據真實性的廣泛質疑。

行業內部人士透露,小訂數據已成為車企營銷的重要工具。與需要簽訂正式合同、訂金不可退的大訂不同,小訂金額通常在99元至5000元之間,消費者可隨時退款。這種低門檻設計使得數據水分極大,某品牌曾以10元訂金獲得4萬輛小訂訂單,實際轉化率存疑。

某廣告公司從業者揭露,為車企策劃“小訂過萬”已形成完整產業鏈。從前期數據包裝到后期水軍造勢,甚至安排假用戶發言和編造車主故事,整套流程報價從幾十萬到上百萬元不等。上海某大學生證實,自己曾參與多次車企活動兼職,包括預訂單下單任務,完成后可獲80-150元報酬。

車企熱衷數據包裝的背后,是資本市場的生存壓力。對于需要持續融資或市場表現不佳的企業,漂亮的訂單數據可能直接決定融資成敗。同時,管理層也希望通過數據證明產品競爭力,某車企營銷負責人坦言:“有時不得不滿足領導對熱銷現象的期待。”

這種數據游戲正在扭曲行業競爭環境。當所有參與者都沉迷于數字包裝時,真實造車的企業反而面臨劣幣驅逐良幣的風險。行業信譽的透支最終將損害消費者利益,導致市場選擇失真。

監管層面已開始行動。工信部等六部門聯合開展的汽車行業網絡亂象整治行動,明確將“捏造虛假數據”“選擇性披露銷售信息”等行為列為整治重點。但專家指出,根治這一問題更需要企業自律,消費者也應保持理性。

對于普通購車者而言,辨別數據真偽的關鍵在于關注新車上市后的實際表現。大訂數量、交付量和上險量才是衡量產品真實市場接受度的重要指標。當消費者不再為“小訂過萬”的營銷話術買單時,數據造假的土壤自然會消失。