固態電池,這一曾被業界視為新能源汽車領域革命性突破的技術,如今卻面臨著市場的嚴峻考驗。消費者對于“平民化固態電池車”的期待似乎過于樂觀,因為市場上搭載該技術的車型價格普遍高企,40萬元幾乎成了難以逾越的門檻。

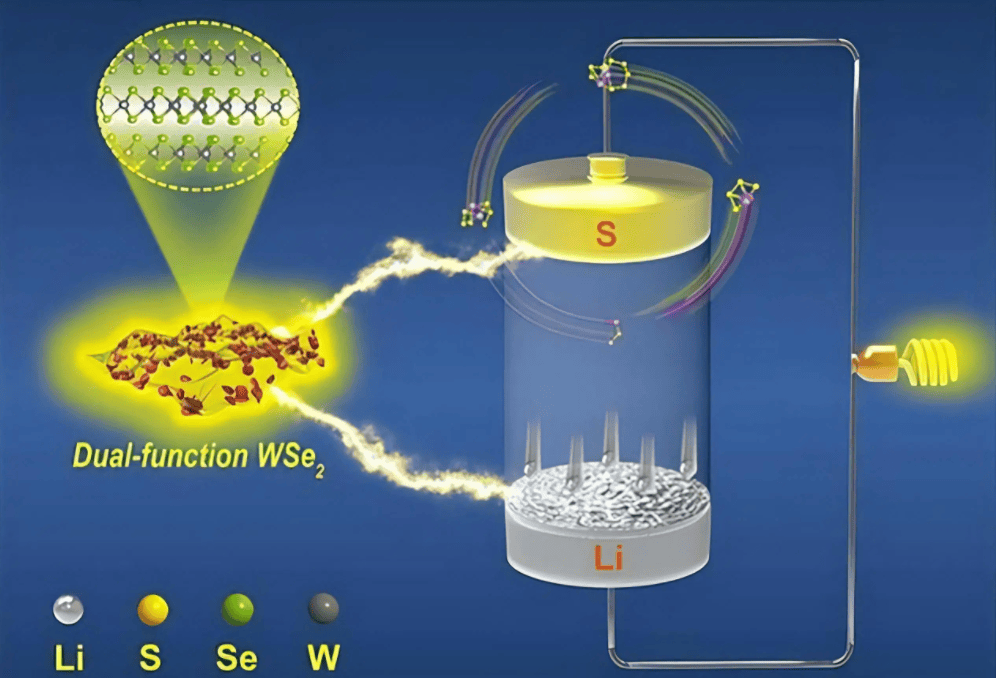

固態電池之所以難以親民,首要原因在于其生產工藝的極端復雜性。與傳統鋰電池相比,固態電池的制造流程可謂大相徑庭,無論是電極與電解質的界面接觸、封裝工藝,還是熱管理等關鍵環節,都需要全新的解決方案。這使得固態電池的良品率普遍偏低,進而推高了其生產成本。

固態電池產業鏈的不成熟也是制約其普及的重要因素。從原材料供應到生產設備,固態電池都缺乏一個完善的產業生態。許多關鍵設備需要專門定制,無法直接利用現有的鋰電池生產線,這無疑限制了固態電池的規模化生產。

與此同時,現有的磷酸鐵鋰和三元鋰電池技術仍在不斷進步,且已能夠滿足市場的實際需求。例如,比亞迪的刀片電池能量密度已接近300Wh/kg,而特斯拉的4680電池和寧德時代的麒麟電池等創新產品也在不斷突破性能極限。這些技術的快速發展,使得固態電池在能量密度上的優勢逐漸減弱。

更重要的是,隨著充電基礎設施的快速普及,消費者的續航焦慮得到了顯著緩解。特別是800V高壓快充技術的出現,使得車輛在短短15分鐘內就能補充400公里的續航。這使得固態電池在續航方面的優勢變得不再那么突出。

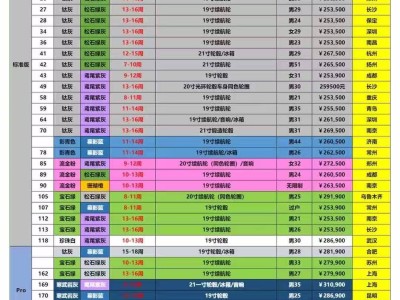

從市場反饋來看,消費者對價格的敏感度遠高于對前沿技術的追求。在同等配置的車型中,固態電池版本往往要比鋰電池版本貴出15-20萬元,這使得絕大多數消費者都更傾向于選擇性價比更高的鋰電池車型。

因此,對于普通消費者而言,在當前的市場環境下,選擇成熟的鋰電池技術無疑是一個更為明智的決定。固態電池雖然具有諸多優勢,但高昂的價格和產業鏈的不成熟使得其在未來3-5年內都難以成為主流選擇。