近日,科學家們在月球表面的探索中取得了重大突破,發現了前所未見的玄武巖樣本,這些樣本正在深刻改變我們對地外天體的理解。在距離地球38萬公里之遙的月球荒原上,科學家通過尖端儀器捕捉到了一組獨特的光譜信號,揭示了月球土壤中隱藏著一種全新的巖石結構。

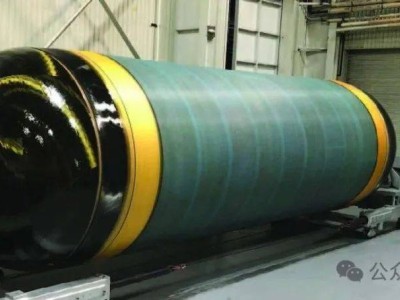

這種新發現的玄武巖呈現出深灰色,其內部的鈦鐵礦晶體含量異常豐富,達到了32%至42%的驚人比例。特別是氧化鐵鈦的分子比例,遠遠超出了我們的常規認知,形成了獨特的礦物結晶結構。這一發現源自2013年啟動的深空探測任務,當時,一輛搭載先進光譜分析設備的月球車在月球表面持續工作了超過兩年,累計完成了2000多次定點采樣。

科研團隊通過對不同波段的光譜反射率進行比對,首次在月海區域發現了這種特殊玄武巖的分布規律。數據表明,這類巖石主要分布在直徑超過300公里的撞擊坑周邊,其形成年代可能比阿波羅計劃帶回的月球樣本年輕約10億年。這一發現為月球地質學家提供了研究月幔演化的重要線索。

鈦鐵礦的異常富集現象通常出現在高溫高壓環境中,其結晶過程需要特定的氧逸度條件。新發現的玄武巖樣本中,鈦鐵礦晶體呈現出獨特的枝狀生長紋路,這暗示著月球早期的火山活動可能具有間歇性噴發的特征。更令人驚訝的是,部分樣本中的微量元素配比與已知的月巖存在顯著差異,這可能意味著存在尚未被發現的月幔物質上涌通道。

為了深入解析這些特殊礦物的形成機制,科學家正在構建三維地質模型。他們整合了軌道探測器的地形數據與月震波傳播記錄,發現鈦鐵礦富集區與月殼薄弱帶在空間上存在對應關系。計算機模擬顯示,當隕石撞擊穿透月殼時,沖擊波可能誘發深層熔巖上涌,在相對低溫的環境下形成了這種高鈦玄武巖。

國際行星科學界對這一突破性發現給予了高度關注,并啟動了多項合作研究計劃。即將實施的樣本返回任務將攜帶特制鉆探設備,在預定區域獲取不同深度的巖芯樣本。科學家希望通過同位素定年技術和礦物包裹體分析,精確測定這類玄武巖的結晶年代,進而推演月球內部的熱演化史。特別值得注意的是,某些鈦鐵礦晶體內部檢測到了納米級氣泡,這些微小的“時空膠囊”可能封存著月球早期火山活動的重要信息。

在應用層面,高鈦礦物的發現為月球基地建設帶來了新的可能性。實驗數據顯示,這類礦石經過特殊處理后,可以提取出純度高達98%的二氧化鈦,這種材料在太陽能電池板制造和輻射防護領域具有巨大的應用潛力。部分樣本中還檢測到了稀有金屬的伴生跡象,這可能會改變我們對月球資源分布的既有認知。

隨著探測技術的不斷進步,科學家正在開發新一代原位分析裝置,這些設備將配備激光誘導擊穿光譜和顯微拉曼探頭,實現月面礦物的實時成分解析。近期完成的模擬實驗表明,通過優化算法,新型探測器的元素識別精度可以提升至百萬分率級別,這將極大提升對復雜礦物的鑒別能力。

在即將實施的深空探測任務中,科研團隊計劃對特殊玄武巖分布區進行立體勘測,包括部署可移動式地震監測網絡和使用穿透雷達對月殼淺層結構進行斷層掃描。這些數據將有助于科學家繪制出首幅月球地質動力圖譜,揭示鈦鐵礦富集區與月幔熱源之間的空間關聯。

材料科學家則致力于破解高鈦礦物的形成機制。通過高溫高壓模擬裝置,他們成功復現了月球玄武巖的結晶過程。實驗表明,當熔巖溫度維持在1250-1300℃區間,且冷卻速率控制在每小時5-8℃時,鈦鐵礦會優先于其他礦物結晶析出。這一發現不僅驗證了野外觀測數據,還為地球上的巖漿成礦研究提供了新的視角。

面對這些突破性進展,行星地質學界正在重新評估月球的科學價值。傳統理論認為月球的地質活動在30億年前就已基本停止,但新發現的玄武巖樣本顯示,某些區域的火山活動可能持續到20億年前。這一時間跨度的修正將促使科學家重新構建太陽系內天體的熱演化模型。