在合肥,一座深空探測的科研殿堂——深空探測實驗室(天都實驗室),正悄然解鎖月球生存的新篇章。這里,科研人員正以前所未有的創新,探索著從“月球取水打磚”到構建星際驛站的奧秘。

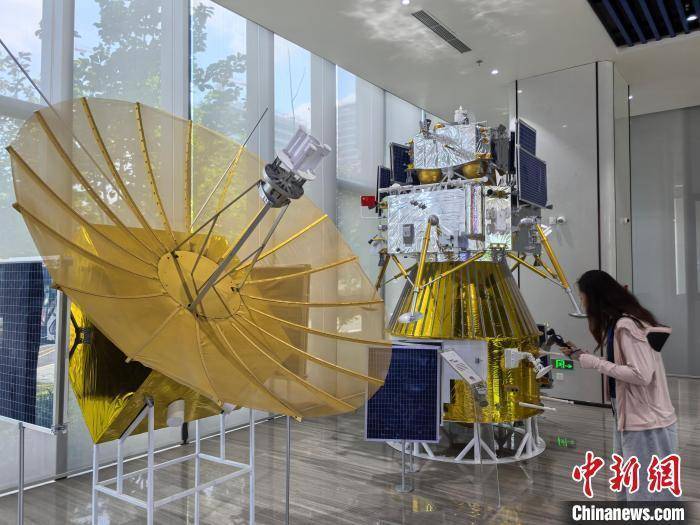

深空探測實驗室,自2022年成立以來,便承載著月球探測、行星探測及重型運載火箭研發的重任,由中國國家航天局、安徽省與中國科學技術大學攜手共建。走進實驗室,各式各樣的深空探測設備琳瑯滿目,令人嘆為觀止。

在這里,一項名為“月壤原位3D打印系統”的技術尤為引人注目。該系統利用聚光太陽能,將月壤高溫熔融制成月壤磚,這些磚塊不僅強度高、隔熱性好,還能滿足月球科研站的多種建造需求。技術負責人楊洪倫介紹,該系統光纖束柔性設計,打印頭可自由移動,不僅能打印磚塊,還能實現任意形狀的月壤成型制造,真正實現了“用月球的土,建月球的房”。

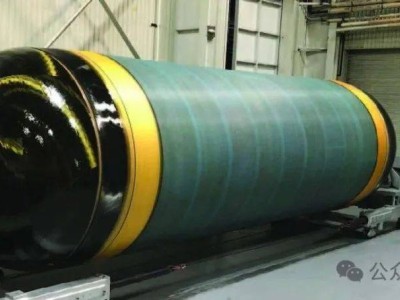

水資源,是月球生存的關鍵。實驗室中的“月壤水冰提取”技術,正為解決這一問題提供新思路。技術負責人祖琳指出,月球極區蘊藏著豐富的水冰資源,這些資源不僅是未來月球科研站的生命之源,還能通過電解制取氫氧燃料,為深空探測任務提供能源,極大降低地球運輸成本。中國首臺群針式月壤水冰熱提取系統原理樣機,通過多根細長螺旋鉆針原位鉆進含冰模擬月壤并加熱產生氣態水,再冷凝收集,為月球水資源利用開辟了新途徑。

深空探測實驗室還致力于構建地月空間通信導航網絡。龔明宇,作為“天都星”總體設計師,分享了天都一號、二號通導技術試驗星的成果。這兩顆衛星位于24小時環月大橢圓凍結軌道,開展了一系列通信導航新技術試驗,為后續地月乃至星際空間通信導航奠定了技術基礎。龔明宇形象地比喻,天都星如同搭建地月通信導航“大廈”的先行探索者,為后續建設鋪平了道路。

深空探測,作為全球科技競爭的焦點,正吸引著越來越多的國際合作。深空探測實驗室國際合作交流中心主任王中民透露,目前已有17個國家(國際組織)和60余個國際機構與中國簽署了國際合作文件,共同推進國際月球科研站建設。同時,實驗室還牽頭發起成立國際深空探測學會,進一步推動深空探測領域的國際合作與交流。

深空探測實驗室的成就,不僅限于科研突破。理事會辦公室主任李航介紹,實驗室還積極謀劃培育深空能源、太空旅游等十大深空戰略性新質產業方向,吸引了眾多商業航天公司和項目落戶安徽,總投資額超過百億元人民幣,為地方經濟發展注入了新的活力。