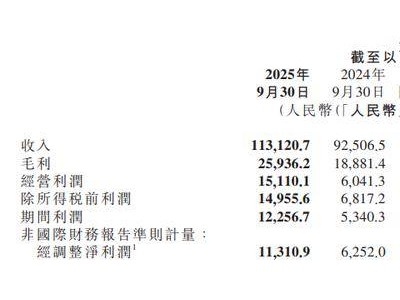

小米汽車在2025年第三季度交出了一份亮眼的成績單:營收突破千億元大關,凈利潤同比增長八成,汽車業務首次實現盈利,單季銷量突破十萬臺,單車平均售價達28萬元,毛利率甚至超越了奔馳、寶馬等傳統豪華品牌。然而,這份成績單背后,一場由SU7 Ultra車型引發的信任危機正在發酵。

多名車主反映,SU7 Ultra實車與宣傳存在顯著差異。前艙蓋設計、碳纖維材質等關鍵配置未兌現承諾,導致超過百位車主聯合提起訴訟,要求退款并索賠三倍車款。案件審理過程中,小米方面提出多項抗辯理由:雷軍曾在微博暗示“這車比較貴,建議別買”,宣傳內容未寫入正式合同,甚至出示了雷軍修改微博的截圖,稱其因“對結構不太懂”而刪除相關內容。這些解釋非但未平息爭議,反而引發公眾質疑——企業是否在利用創始人個人形象吸引消費者,卻在出現問題時急于劃清界限?

雷軍長期以來塑造的“親民企業家”形象,曾是小米汽車的重要競爭力。2024年SU7系列上市時,他以21.59萬元的起售價贏得市場好感,演講中少談技術參數,多分享選材過程、團隊奮斗故事等細節,這種“接地氣”的溝通方式讓消費者產生強烈共鳴。但隨著SU7 Ultra爭議爆發,這種信任開始動搖。有車主直言:“我們買的是雷軍推薦的車,現在出了問題,他卻說‘我的話不算數’,這讓人難以接受。”

小米汽車的高端化戰略依賴技術投入與品牌溢價。數據顯示,其第三季度研發支出達91億元,全年預計超300億元,研發團隊規模超過兩萬人。但消費者選擇小米汽車的核心驅動力,仍是雷軍的個人影響力。這種模式暗藏風險:當產品表現與宣傳不符時,消費者不會區分企業責任與個人言論,而是直接將矛頭指向雷軍本人。相比之下,特斯拉馬斯克雖同樣高調,但爭議發生時更聚焦產品問題;蔚來李斌則明確表示“公司負責”,避免將個人形象與企業責任混為一談。

市場觀察人士指出,當前汽車消費者已愈發理性。他們不再單純為“名人推薦”買單,而是更關注產品實際性能、售后服務保障及合同條款透明度。小米若繼續將銷量增長寄托于雷軍個人影響力,而未建立獨立的質檢與維權體系,未來可能面臨更大挑戰。畢竟,消費者可以因為信任選擇一個品牌,也會因為失望而徹底放棄。

雷軍用二十年時間將小米打造成科技巨頭,但如今面臨的考驗已超越商業成功本身——如何讓消費者相信,小米的價值不依賴于某個人的存在,而是根植于企業自身的產品力與服務體系。這場信任重建的戰役,或許比沖擊銷量目標更為艱難。