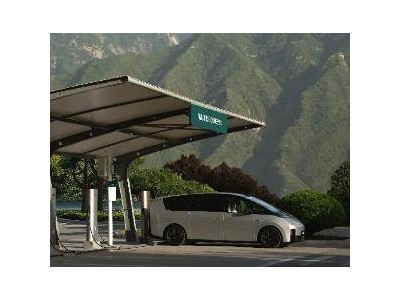

最近,不少新能源車主發現,家附近的充電樁費用悄然上漲。一位車主回憶,上個月充電時每度電價格還穩定在某個區間,這個月插槍掃碼時,發現單價漲了幾毛錢。雖然漲幅看似不大,但頻繁使用下,每月的充電開支明顯增加。這種變化讓部分人開始重新計算用車成本,甚至有人調侃:“以前選新能源車,就是圖充電比加油便宜,現在這優勢好像縮水了。”

這種現象并非個例。隨著新能源車保有量激增,城市中的充電樁從“稀罕物”變成了“日常設施”。小區、商場、寫字樓周邊,充電位逐漸取代了部分傳統停車位,甚至有車主感慨:“現在路上跑的車,十輛里有三四輛是新能源,說它是‘新主流’一點不過分。”然而,當市場從政策驅動轉向需求驅動,充電費用的調整似乎成了必然。早期購車時享受的充電優惠、低價補貼逐漸退坡,價格開始由市場供需關系主導。

面對費用上漲,部分車主產生疑慮:新能源車是否還“劃算”?有車主算了一筆賬:盡管充電單價上漲,但單次充電成本仍遠低于同里程的燃油車加油費用。以一輛續航500公里的車型為例,燃油車加滿一箱油需400元左右,而新能源車充滿電僅需100元上下。新能源車保養項目簡單,無需更換機油、火花塞等部件,長期使用下來,綜合成本仍有優勢。“漲價確實讓人不舒服,但算總賬還是省錢的。”一位車主如是說。

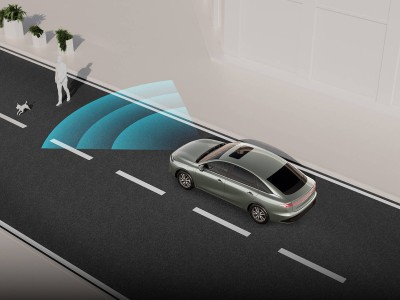

與此同時,技術變革正為充電定價帶來新的可能性。近期,無人駕駛技術的突破成為熱門話題。有車主提出假設:如果未來共享無人車普及,個人無需購車,充電費用可能由運營方統一管理,定價模式或許會從“按度收費”轉向“按里程”“按使用時長”等更靈活的方式。例如,高峰時段充電價格可能上浮,夜間低谷期則優惠;短途出行與長途運輸的收費標準也可能區分。這種變化雖尚未落地,但已引發對充電市場未來形態的討論。

對于當前的費用上漲,部分專家認為,這是市場從“政策培育期”向“成熟發展期”過渡的正常現象。隨著新能源車滲透率提升,充電基礎設施的建設與運營成本需要更合理的分攤機制。而車主的反饋,也促使企業探索更透明的定價策略,例如通過APP實時顯示不同時段、不同區域的電價,幫助用戶選擇最優充電方案。

充電費用的波動,折射出新能源車市場從“政策紅利”到“市場博弈”的轉變。對于消費者而言,短期的不適或許難以避免,但技術進步與規模效應仍可能帶來長期紅利。畢竟,環保與經濟性的雙重需求,始終是推動行業發展的核心動力。