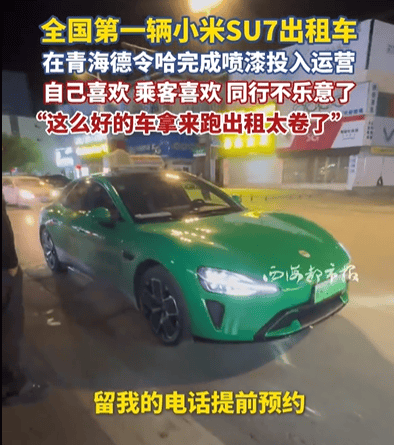

青海德令哈市的出租車行業近日因一輛特殊車輛引發關注——王師傅駕駛的小米SU7標準版電動車在轉為營運車輛后,首日運營便遭遇同行舉報并被移出司機群,這場風波背后折射出行業對新能源車型的復雜態度。

有著12年出租車駕駛經驗的王師傅,今年初以24.59萬元購入這輛電動車,原本作為私家車使用。7月當地交通部門推出新能源出租車更新補貼政策后,他迅速辦理了車輛性質變更手續,成為德令哈市首批使用純電動車型運營的司機之一。根據政策,每輛純電動出租車可獲得3萬元補貼,這讓他的購車成本大幅降低。

經濟賬的對比讓王師傅堅定了轉型決心。此前駕駛燃氣出租車時,每日加氣費用需120-140元,而使用家充樁夜間充電(電價0.3元/度)的費用僅40-60元。按每月運營30天計算,每月可節省2400元,年節省額接近3萬元。這筆直接增加的收入,對月均收入約6000元的出租車司機而言極具吸引力。

但首日運營即遭遇意外。當天下午,王師傅便接到交通管理部門通知,稱收到同行匿名舉報,指控其"使用高端車型惡意競爭"。更讓他意外的是,當晚便被移出當地出租車司機微信群。群內消息顯示,部分司機認為這種"豪華車型"的加入會拉高行業運營標準,迫使其他司機跟進升級車輛。

一位匿名出租車司機在接受采訪時表示:"他這車配置太高,乘客都愿意坐,我們普通車型的生意肯定受影響。要是大家都換好車,成本壓力就全轉嫁到我們身上了。"這種擔憂在司機群體中頗具代表性,反映出行業對新技術應用的抵觸情緒。

市場反應卻與司機群體的擔憂形成鮮明對比。多位乘客表示,選擇王師傅的車不僅因為其新能源屬性,更被車輛智能配置吸引。這種需求差異催生了新的服務模式——王師傅現已推出包車服務,主要面向商務出行和旅游觀光群體,日均訂單量較傳統出租車提升約40%。

目前,德令哈市交通管理部門已介入調查,表示將根據實際情況完善新能源出租車運營規范。這場由一輛電動車引發的行業震蕩,正在推動當地出租車市場向更高效、更環保的方向轉型。