國家發展改革委與國家能源局近日聯合發布《新型儲能規模化建設專項行動方案(2025—2027年)》,明確提出到2027年,全國新型儲能裝機規模需突破1.8億千瓦(折合180GWh),預計帶動直接投資超2500億元。方案強調,鋰離子電池儲能仍將占據主導地位,同時鼓勵多元技術路線協同發展,通過試點項目與典型場景建設推動技術迭代與應用創新。

隨著《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》(136號文)正式落地,儲能行業迎來市場化轉型關鍵期。電價機制改革推動儲能商業模式加速成型,有效破解此前“劣幣驅逐良幣”的困境,為行業注入長期發展動能。在新能源汽車與儲能需求雙重驅動下,疊加政策層面“反內卷”措施持續深化,鋰電產業鏈景氣度呈現顯著回升態勢。

國內儲能市場近期表現超預期。盡管136號文取消強制配儲政策引發市場擔憂,但近三個月招標數據顯示,儲能項目增速維持在100%左右,中標量同步攀升。8月單月招標規模同比激增超500%,創下歷史新高,徹底扭轉此前需求放緩的預期。中關村儲能產業技術聯盟統計顯示,截至今年上半年,新型儲能累計裝機達101.3GW,首次突破百GW大關,較“十三五”末增長32倍,其中鋰電池儲能貢獻主要增量。

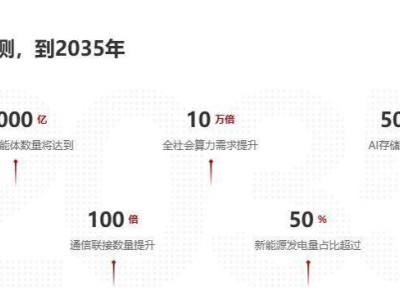

裝機規模擴張的同時,技術路線多元化趨勢愈發明顯。據預測,到2030年我國新型儲能累計裝機將在保守場景下達236.1GW,理想場景下突破291GW,未來五年復合增長率超20%。地方政策層面,寧夏率先發布《建立發電側容量電價機制的通知(征求意見稿)》,計劃將煤電機組與電網側儲能容量電價從100元/KW·年提升至165元/KW·年。山東電價競價結果則顯示,新能源上網電價較煤電基準價已形成7-17分的價格優勢,這意味著儲能系統成本控制在0.6元/度時,即便完成充放電循環仍具備經濟性。

全球市場呈現差異化發展格局。國內大型儲能需求持續旺盛,發達國家依托電網升級與電力市場改革實現較高IRR收益率,發展中國家則通過光儲平價方案滿足電力增量需求。從供給端看,大型儲能項目已從單純產品競爭轉向“產品+服務”綜合解決方案,涉及電站設計、電網接入、運維管理等全鏈條服務。海外市場尤其需要構建本地化運營團隊,這對企業技術儲備、資源整合與國際化能力提出更高要求,頭部企業有望在裝機規模擴張中占據先發優勢。