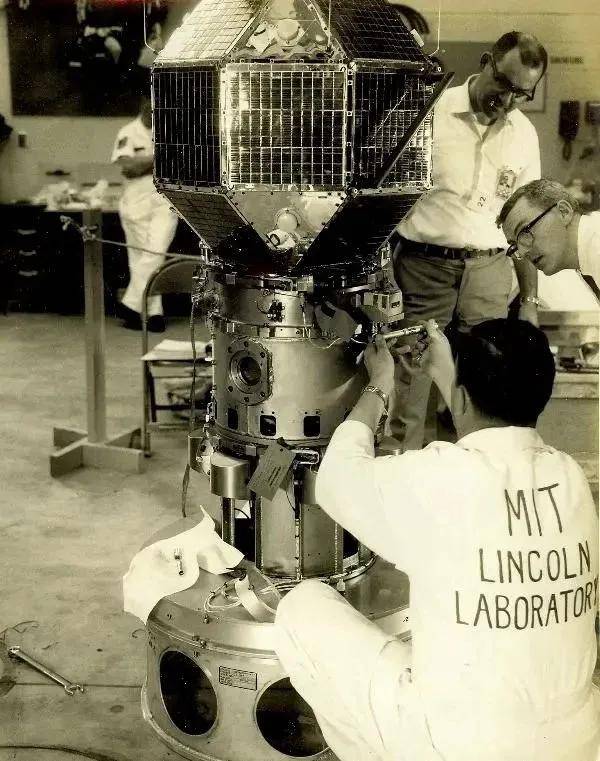

在人類探索宇宙的征途中,美蘇太空競賽無疑是一個(gè)重要里程碑。上世紀(jì)六七十年代,衛(wèi)星發(fā)射如雨后春筍般涌現(xiàn),其中美國的LES系列通信衛(wèi)星尤為引人注目。這些重僅32公斤的衛(wèi)星,裝備簡陋,依靠太陽能電池板和簡單的通信設(shè)備,開啟了人類太空通信的新篇章。

然而,LES系列衛(wèi)星的發(fā)射歷程卻充滿了坎坷。LES-1至LES-4四顆衛(wèi)星相繼發(fā)射失敗,如同遭受詛咒。直到LES-5、LES-6、LES-8和LES-9成功升空,才為這一系列挽回些許顏面。但LES-1的命運(yùn)并未因此改寫,它在1965年發(fā)射時(shí)因火箭發(fā)動(dòng)機(jī)故障偏離軌道,最終在1967年徹底失聯(lián)。

令人意想不到的是,46年后,一位業(yè)余射電天文學(xué)家竟意外接收到來自LES-1的微弱信號。這串以4秒為周期循環(huán)的信號,經(jīng)科學(xué)家確認(rèn),正是LES-1衛(wèi)星傳回的237兆赫信號。這一發(fā)現(xiàn)曾引發(fā)外星文明存在的猜測,但真相卻是衛(wèi)星上的太陽能電池板尚未完全失效,在太陽光的照射下仍能產(chǎn)生微弱電力,從而發(fā)出信號。

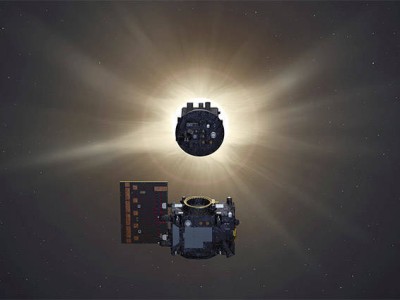

LES-1衛(wèi)星失聯(lián)后,在近地軌道上“流浪”了數(shù)十年。科學(xué)家對其飛行軌道的研究發(fā)現(xiàn),其軌道高度較高,預(yù)計(jì)還將在近地軌道上徘徊多年。這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了人們對太空垃圾問題的關(guān)注。自航天時(shí)代以來,人類向太空發(fā)射了無數(shù)航天器,包括飛船、探測器、衛(wèi)星、空間站以及火箭殘骸等。這些航天器在完成使命后,往往并未快速墜落地球大氣層,而是滯留在近地軌道,成為太空垃圾。

隨著航天技術(shù)的不斷發(fā)展,越來越多的國家具備發(fā)射衛(wèi)星的能力,航天器數(shù)量激增,太空垃圾問題也日益嚴(yán)峻。正常運(yùn)行的航天器尚可通過地面控制進(jìn)行監(jiān)測和調(diào)整,但那些已結(jié)束使命的航天器則如同斷線的風(fēng)箏,在太空中自由飄蕩,成為潛在的威脅。它們與隕石、小行星碎片等天體一樣,無處不在且難以控制。

近年來,太空垃圾引發(fā)的碰撞事件頻發(fā)。例如,2024年12月18日,美國一顆報(bào)廢的DMSP-5D2 F14衛(wèi)星在軌道上解體,產(chǎn)生了大量碎片;同年10月19日,美國波音公司制造的Intelsat 33e高軌衛(wèi)星也發(fā)生解體。這些碎片不僅威脅著在軌航天器的安全,還可能引發(fā)連鎖反應(yīng),產(chǎn)生更多太空垃圾。

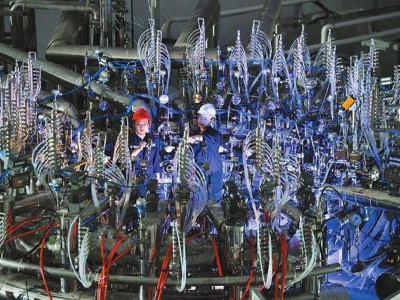

為了應(yīng)對太空垃圾問題,現(xiàn)代航天器設(shè)計(jì)更加注重人性化。在航天器即將結(jié)束使命時(shí),會(huì)預(yù)留燃料進(jìn)行變軌操作,降低飛行高度并重返地球大氣層銷毀。然而,并非所有航天器都能遵循這一原則。以“星鏈”衛(wèi)星為例,過去五年內(nèi)已有數(shù)百顆墜落地球。這一現(xiàn)象與太陽活動(dòng)周期密切相關(guān)。隨著太陽活動(dòng)的日益活躍,地球地磁暴增強(qiáng),大氣層加熱膨脹,導(dǎo)致近地軌道航天器面臨更大的空氣阻力,飛行速度衰減加快,從而提前墜落地球。

值得注意的是,LES-1衛(wèi)星雖然失聯(lián)數(shù)十年仍未墜落,但其軌道高度較高,空氣密度小,阻力小,因此能夠長時(shí)間在軌飛行。相比之下,“星鏈”衛(wèi)星的軌道高度較低,空氣阻力大,飛行速度衰減明顯,因此墜落地球的時(shí)間較早。這一差異凸顯了軌道高度對航天器壽命的重要影響。

太空垃圾問題已成為人類探索宇宙的一大障礙。近地軌道上的失控航天器與太空垃圾如同定時(shí)炸彈,隨時(shí)可能引發(fā)災(zāi)難性碰撞。每一次碰撞都可能產(chǎn)生更多太空垃圾,形成惡性循環(huán)。若人類繼續(xù)對這一問題視而不見,未來的太空探索將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。因此,加強(qiáng)太空垃圾監(jiān)測與清理工作已迫在眉睫。