歐洲航天局(ESA)近期宣布了一項太空探索領域的突破性進展:其Proba-3任務成功實施了首次“人造日食”,這一壯舉標志著人類首次在太空中模擬了日食現象。上個月,這一創新性的實驗不僅順利完成,還帶回了一系列珍貴的日冕圖像。

據英國《新科學家》雜志報道,Proba-3任務通過兩顆衛星——日冕儀和掩星體的緊密協作,在軌道上再現了日全食的壯觀場景。這一過程中,掩星體精準地遮擋住了太陽,使得日冕儀能夠在不受太陽強光干擾的情況下,捕捉到日冕的精細結構。美國全國公共廣播電臺(NPR)也對此表示關注,指出這是首次利用兩個航天器人工模擬日食。

Proba-3任務自去年12月從印度發射升空以來,一直備受矚目。兩顆衛星在軌道上保持著精確的相對位置,以模擬日全食的發生。在5月23日的實驗中,兩顆衛星相距僅150米,相對位置精度達到了毫米級別。掩星體利用其攜帶的圓盤,在日冕儀的光學儀器上投下了完美的陰影,完全覆蓋了太陽的明亮圓盤。

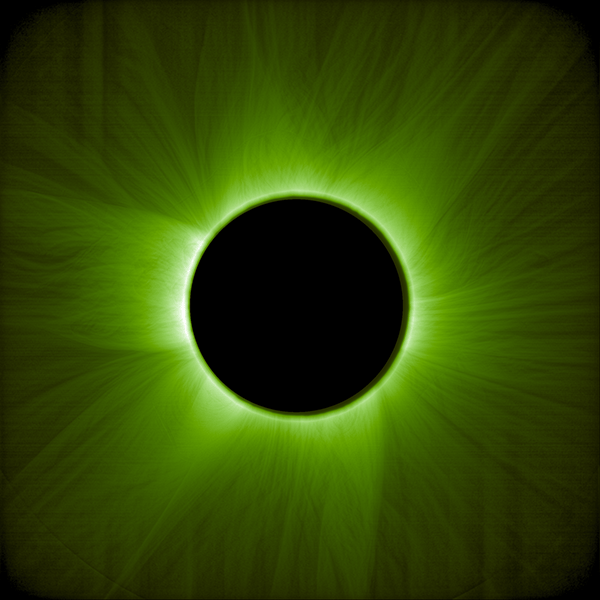

ESA隨后發布了這次任務拍攝的太陽日冕圖像。在第一張可見光譜圖像中,太陽的內日冕呈現出迷人的綠色,這與人們在日食期間通過綠色濾光片觀察到的日冕景象頗為相似。ESA還運用了先進的圖像處理算法,揭示了日冕的毛發狀結構,為科學家提供了前所未有的觀測視角。

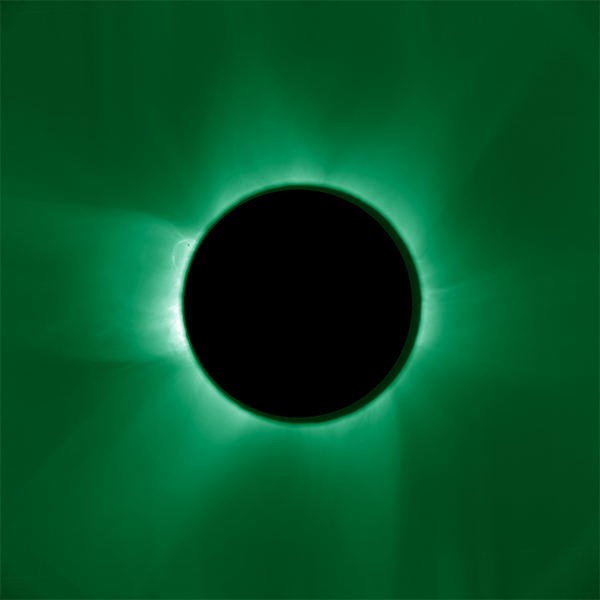

第二張圖像中的日冕被人工著色為深綠色,展示了日冕綠線中的觀測結果。這些綠線是由鐵原子在高溫下發射的光譜線形成的,它們揭示了日冕中溫度最高的部分。這一發現對于科學家理解太陽活動現象,如太陽風和日冕物質拋射等,具有重要意義。

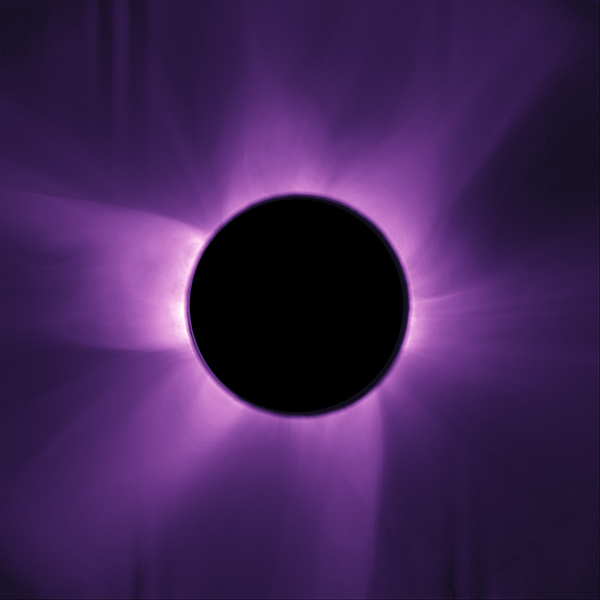

第三張圖像則展示了偏振白光中的日冕,日冕被人工著色為紫色。這一觀測結果使得科學家能夠將熱日冕的偏振光與行星際塵埃散射的光區分開來,為深入研究太陽的物理特性提供了新的線索。

比利時皇家天文臺研究員安德烈·茹科夫表示,Proba-3任務拍攝的“人造日食”圖像與自然日食期間拍攝的圖像相當。然而,“人造日食”的優勢在于其可重復性。在19.6小時的軌道周期內,Proba-3可以產生一次日食,而自然日全食每年僅發生一次左右,且持續時間通常只有幾分鐘。相比之下,Proba-3的“人造日食”最長可以維持6個小時,為科學家提供了更充裕的觀測時間。

Proba-3任務經理達米安·加拉諾也對這次實驗表示滿意。他認為,兩顆衛星在太空中形成的日冕儀能夠以非常低的雜散光水平捕捉到日冕圖像,這正如他們的預期。雖然目前仍處于調試階段,但已經實現了精確的編隊飛行,達到了前所未有的精度。

觀測日冕還有助于科學家更好地理解太陽活動現象。太陽日冕的溫度高達100萬攝氏度以上,比太陽表面溫度高出200倍。這一違反直覺的溫度差一直困擾著科學家,而Proba-3任務有望為解開這一謎團提供關鍵線索。

預計Proba-3任務將持續兩年時間。任務完成后,兩顆衛星將在五年內自然落回地球,并在大氣層中燒毀,避免了成為太空垃圾的風險。