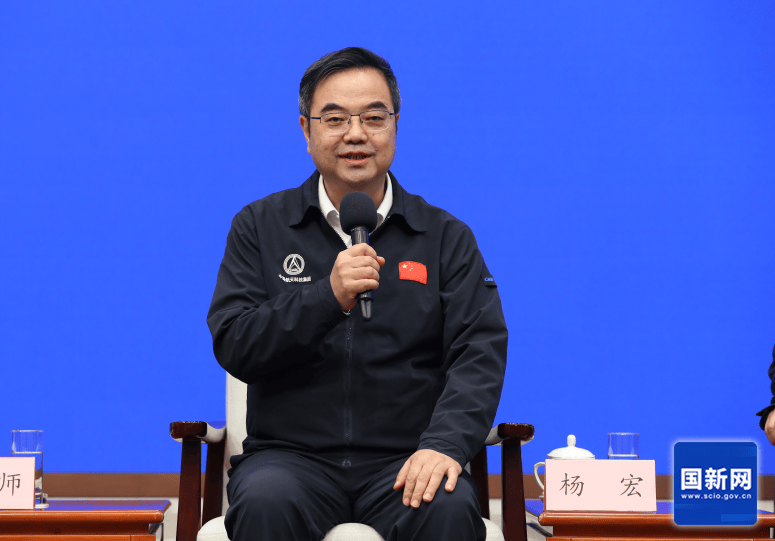

在近期一場聚焦“新征程上的奮斗者”的中外記者見面會上,中國載人航天工程的穩健表現成為了熱議話題。記者們紛紛好奇,無論是航天員的出艙活動、天地往返,還是空間站的在軌穩定運行,這份“穩”究竟源自何處?

面對這一提問,中國載人航天工程空間站系統的總設計師楊宏給出了詳盡解答。他強調,“穩”的背后,是技術創新的深厚積累、系統管理的科學嚴謹、團隊的緊密協作,以及無數航天人無私奉獻的結晶。以空間站的研制為例,這一龐然大物由三個獨立艙段組成,它們需分別發射并在太空中精準組裝。這一過程中,每個艙段的穩定飛行、組裝過程的順利推進,以及最終組合體的穩定,都構成了“穩”的多重內涵。

楊宏進一步介紹,在中國空間站的組裝建造中,沒有航天飛機等大型工具的輔助,23噸級的艙段需要在太空中逐一發射并組裝。這一過程中,艙段的轉位尤為關鍵,它涉及動力學、能源、測控通信、姿態穩定等多個學科的深度交叉融合,是一個高度動態且復雜的過程。尤為由于地面無法模擬完全的重力條件,23噸艙段的轉位試驗面臨巨大挑戰。

面對這一難題,中國航天人組成了攻關團隊,集思廣益,經過多輪嚴謹論證,最終提出了全球首創的“自主交會對接+平面轉位”方案。這一方案經過上千人次、上萬次的仿真分析和地面試驗驗證,確保了其在軌實施的可行性和穩定性。2022年11月3日,隨著夢天實驗艙的成功轉位,中國空間站“T”字型構型圓滿建成,整個轉位過程完全符合預期設計。

如今,中國空間站已正式進入應用與發展階段。楊宏表示,他和他的團隊的首要職責,就是確保空間站的在軌長期安全穩定運行,以及航天員的健康生活和高效工作。為此,他們采用先進的技術手段和科學的管理措施,全天候24小時監控空間站的運行狀態,為空間科學實驗和技術試驗提供堅實的技術支持。