近期,固態電池領域頻傳新動向,引發市場對新能源汽車技術變革的廣泛關注。中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖3.0》明確指出,全固態電池預計于2030年實現小規模應用,2035年進入全球大規模推廣階段。這一技術路線圖的公布,為行業提供了清晰的發展坐標。

在產業實踐層面,10月23日召開的2025新能源電池產業發展大會上,欣旺達動力科技股份有限公司推出首款全固態電池產品"欣·碧霄",其能量密度達400Wh/kg。該公司副總裁梁銳透露,全固態電池量產時間表或推遲至2030年后,且將與液態鋰電池形成長期共存格局。他特別指出,日美企業宣稱的2027年產業化目標過于樂觀,固態電池的商業化進程需遵循技術發展規律。

技術路徑的清晰化伴隨著概念規范的推進。據第一財經報道,為避免市場混淆,主管部門擬將"半固態電池"更名為"固液電池"。這種部分采用液態電解液的過渡方案,被視為通向全固態電池的重要技術階梯。業界普遍認為,根據液態成分占比差異,"半固態"與"準固態"存在明確區分標準。

與傳統鋰離子電池相比,固態電池在安全性、能量密度、循環壽命和充電效率方面具有顯著優勢。中國科學院院士歐陽明高在第二屆中國全固態電池創新發展高峰論壇上預測,基于硫化物電解質的第一代產品將于2025-2027年量產,能量密度達400Wh/kg;第三代產品計劃2030-2035年推出,目標能量密度突破600Wh/kg。中國電動汽車百人會相關負責人則預計,2027年全固態電池將啟動裝車應用,2030年實現量產化。

技術突破方面,我國科研團隊近期取得重大進展。東風汽車宣布已構建自主可控的固態電池供應鏈,掌握電解質、隔膜等核心技術,形成240Wh/kg、350Wh/kg兩款產品,最高續航突破1000公里。這一成果標志著我國在全固態金屬鋰電池領域攻克了關鍵技術難關,使同等重量電池的續航里程實現翻倍提升。

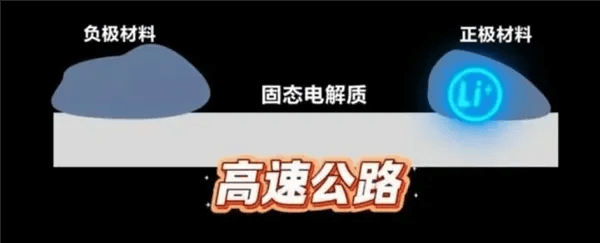

制約固態電池商業化的核心難題在于固固界面接觸。科研人員形象地比喻,鋰離子在電池中的運動如同"外賣小哥"穿梭,而固態電解質就是其行駛的"高速公路"。當前技術挑戰在于,硬度如陶瓷的硫化物電解質與軟似橡皮泥的金屬鋰電極難以完美貼合,導致"道路"坑洼影響充放電效率。針對這一瓶頸,我國科研團隊已取得三大突破:

其一,"碘離子黏合技術"通過電場引導碘離子填補界面縫隙,實現電極與電解質的自動緊密貼合;其二,中科院金屬所開發的聚合物骨架結構,使電解質具備抗拉耐彎特性,彎折2萬次仍保持完整,同時提升儲電能力86%;其三,清華大學團隊采用含氟聚醚材料改造電解質,形成耐高壓保護層,使電池在針刺測試和120℃高溫環境下仍保持安全穩定。這些技術突破為固態電池的規模化應用掃清了關鍵障礙。