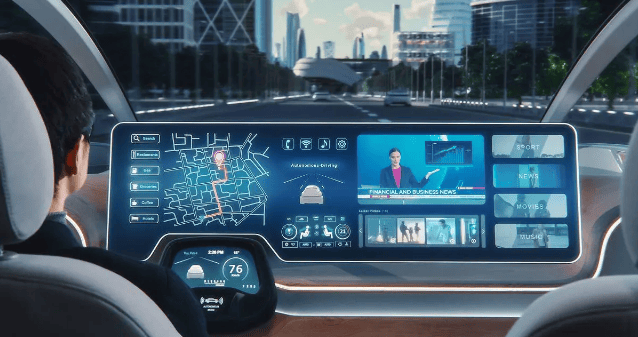

工業和信息化部等八部門近日聯合發布《汽車行業穩增長工作方案(2025—2026年)》,明確提出加速智能網聯汽車技術產業化進程。方案強調推進“車路云一體化”應用試點,通過完善網聯基礎設施與云控平臺建設,鼓勵車企前裝V2X、5G等高性能通信模塊,并加快北斗系統規模化應用。政策同時覆蓋物流、環衛、出行服務等多場景,支持重點區域開展跨區域協同試點,為L3級自動駕駛車型準入提供法律依據,推動道路交通安全、保險等配套法規修訂。

特斯拉Robotaxi項目成為全球自動駕駛商業化標桿。自6月在奧斯汀啟動試運行以來,該項目已實現穩定運營,計劃年內將服務范圍擴展至內華達、舊金山灣區及亞利桑那州。更引人注目的是,特斯拉宣布年底前向奧斯汀與灣區用戶交付具備全自動駕駛功能的新車,預計相關財務影響將于2026年底顯現。這一進展與國內政策形成共振,凸顯自動駕駛技術從測試到規模化落地的關鍵轉折。

產業規模數據印證了市場爆發潛力。2024年我國智能網聯汽車產業規模達1.1萬億元,同比增長34%,預計2030年將突破5萬億元。產業鏈核心環節聚焦聯網、感知、執行、決策四大領域,截至2024年7月,相關注冊企業已達5539家。其中,國產激光雷達憑借技術突破與成本優勢,占據全球84%的市場份額,推動高精度環境感知系統普及。

政策體系構建呈現“國家統籌+地方試點”雙輪驅動特征。截至2024年,全國50余個省市發布測試細則,累計開放測試道路3.2萬公里,發放牌照超7700張。北上廣深、武漢、重慶等產業發達地區政策更為寬松,通過先行先試反哺國家政策完善。政策重心經歷三階段演變:2020年前聚焦戰略規劃,2021-2022年轉向標準制定,2023年后重點推進試點落地。2024年7月,五部委聯合公布20個“車路云一體化”試點城市,12月北京、武漢率先出臺地方性法規,為技術商業化提供法律保障。

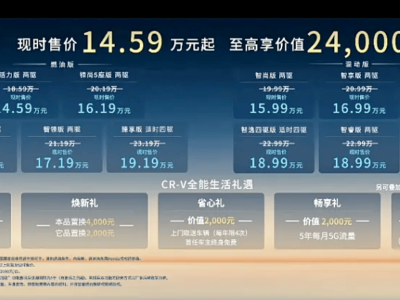

產業鏈各環節協同進化特征顯著。上游領域形成完整生態,頭部企業與配套廠商共同突破激光雷達、毫米波雷達等關鍵技術;中游車企通過自研或合作提升算法能力,推動智駕車型價格下探至10萬元區間;下游服務市場蓄勢待發,以蘿卜快跑為代表的Robotaxi平臺已在11城運營,2024年累計訂單超900萬單。這種“技術突破-成本下降-場景拓展”的良性循環,正加速自動駕駛從概念走向大眾市場。