當德國大眾、日本豐田、美國通用在中國燃油車市場占據絕對優勢時,很少有人能預見到,短短十余年間,中國汽車產業會完成一場驚天逆轉。這場逆轉的起點,藏在一份看似與汽車無關的文件中——"十二五"規劃首次將新能源汽車列為戰略性新興產業,一場關乎國運的產業豪賭就此拉開帷幕。

面對發動機、變速箱、底盤三大核心技術被國外壟斷的困境,頂層設計者做出了一個大膽決策:與其在傳統賽道上追趕百年,不如直接開辟新賽道。這個決策的落地充滿爭議——初期國家對新能源汽車的高額補貼被質疑為"騙補",綠牌不限行、免購置稅等政策被指責為"浪費資源"。但從國家戰略視角看,這些"學費"必須支付:只有讓首批企業存活下來,才能培育出真正的市場。

當市場初步形成后,五年規劃展現出其獨特的統籌能力。國家電網接棒企業,在全國范圍內鋪設充電樁網絡。今天,無論是高速服務區還是偏遠縣城都能找到充電設施,這背后是規劃對資源調配的強制力。這種跨部門、跨領域的協同作戰能力,正是五年規劃區別于普通產業政策的本質特征。

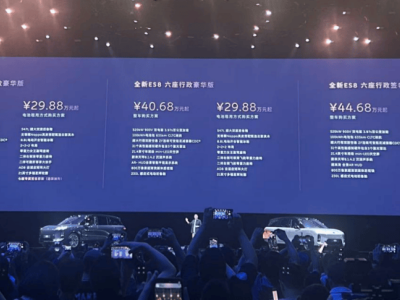

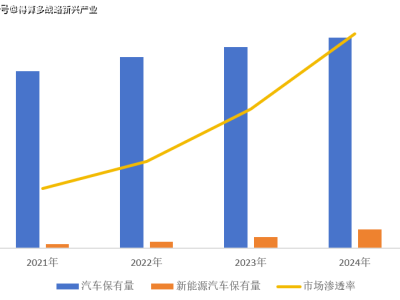

2019年,當特斯拉這條"鯊魚"被引入中國市場時,輿論再次嘩然。但事實證明,這個看似危險的決策激活了整個產業鏈:從寧德時代的電池技術突破,到無數零部件供應商的成本控制,中國新能源產業在激烈競爭中完成了蛻變。當補貼退坡時,比亞迪、蔚來、理想等本土企業已具備與國際巨頭正面競爭的實力。

這場產業變革的深層邏輯,在于五年規劃超越企業短期利益的戰略眼光。它以五年為周期、十年為跨度進行布局,能夠承受短期虧損以換取長期勝利。高鐵網絡頂著虧損壓力上馬,重塑了中國經濟地理;環保指標倒逼高污染企業轉型,換來了藍天白云;數百萬個5G基站的鋪設,為中國搶占了數字時代的先機。

對于普通個體而言,五年規劃實則是國家繪制的財富地圖。它明確指示著政策、資金、人才的流向:數字經濟、人工智能、"雙碳"目標等戰略性新興產業,正是資源匯聚的焦點。每個人的職業選擇、創業方向、消費行為,都在不知不覺中與國家戰略同頻共振,共同推動著這場靜默而深刻的產業革命。