“站在風口上,豬都能飛起來。”這句曾經激勵無數創業者的金句,如今卻顯得有些落寞。當馬云、張一鳴、李佳琦等商業偶像的財富神話被反復解讀,一個尖銳的問題擺在當代創業者面前:屬于我們這代人的時代紅利,究竟還剩多少?

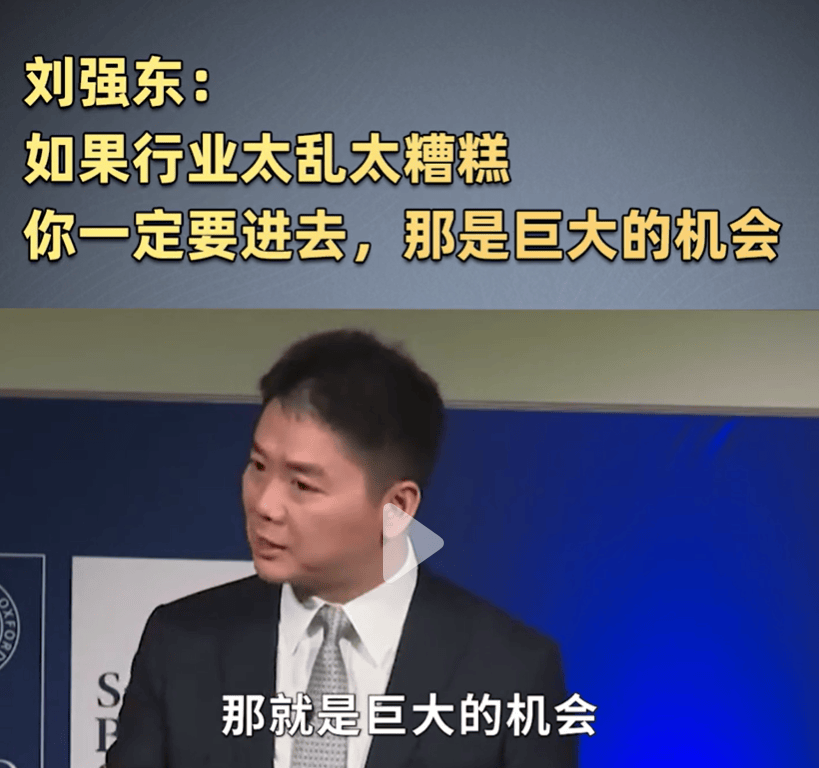

翻開中國互聯網發展史,早期成功者的路徑往往帶著“野蠻生長”的痕跡。1999年馬云創立阿里巴巴時,電子商務監管幾乎處于真空狀態;2012年張一鳴推出今日頭條時,算法推薦尚未被納入法律框架;2018年李佳琦初涉直播帶貨時,行業規范還停留在紙面階段。這些今天看來存在合規風險的商業模式,在特定歷史時期卻成為改變命運的鑰匙。

“當某個行業被媒體集體唱多時,往往意味著紅利期已經結束。”某知名投資人如此評價當下創業環境。這種判斷背后,是日益嚴苛的商業生態:抖音、小紅書等平臺每天產生200億條內容,知識獲取門檻幾乎為零;食品行業新品牌需通過30余項國家標準檢測,電商算法推薦機制已被頭部平臺壟斷;勞動法合規、社保繳納等基礎要求,讓初創企業稍有不慎就面臨法律風險。

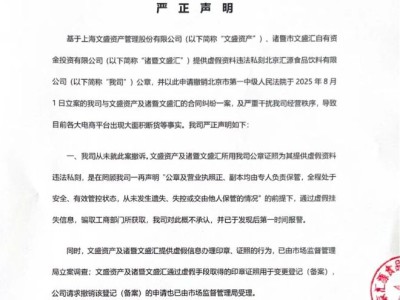

信息透明化帶來的不僅是知識平權,更是競爭的殘酷升級。某消費品牌創始人透露:“現在想靠信息差賺錢幾乎不可能,某個細分領域的商業模式,7天內就能被同行復制。”這種環境下,先發優勢正在形成難以逾越的壁壘——頭部企業通過長期積累建立的合規體系、供應鏈網絡和政策信用,構成了新進入者難以突破的“隱形門檻”。

資金困境則成為壓垮初創企業的最后一根稻草。某創業園區負責人觀察到:“現在90%的失敗項目都死于‘糧草不足’,不是項目本身不行,而是沒錢留住核心團隊,沒錢建立合規體系,甚至沒錢完成基礎注冊。”這種困境折射出創業邏輯的根本轉變:過去靠“膽子大”就能破局的時代一去不復返,取而代之的是對“資源深度”的極致要求。

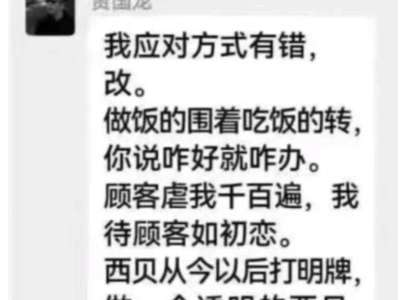

“借力”成為當下創業者的生存法則。這不僅是資金層面的融資,更涉及政策信用、合規資源、戰略伙伴等多維度的資源整合。某新消費品牌創始人分享經驗:“我們先用半年時間完善稅務、合同等基礎合規,再通過行業協會對接政策資源,最后才考慮市場擴張。”這種“先合規后發展”的策略,正在顛覆傳統創業路徑。

資源整合能力的差異,正在重塑商業競爭格局。數據顯示,2023年獲得A輪融資的初創企業中,83%擁有至少一個行業頭部企業作為戰略合作伙伴。這種變化暗示著:單打獨斗的時代已經終結,能否構建資源生態網絡,成為決定創業成敗的關鍵變量。

當“野蠻生長”的空間被法規和競爭徹底壓縮,當代創業者面臨的選擇愈發清晰:要么在資源整合中構建壁壘,要么在紅海競爭中被動出局。這個時代不再相信偶然的成功,只獎勵那些深諳資源博弈之道的生存者。