近日,西貝餐飲因與知名主播羅永浩的公開爭執陷入輿論漩渦,這場風波不僅暴露了企業公關策略的短板,更折射出深層管理問題。盡管西貝采取了開放廚房、發布致歉聲明等常規危機應對措施,但未能平息公眾質疑,反而因處理方式不當陷入更被動的局面。

事件起因于羅永浩在直播中批評西貝"幾乎全是預制菜且價格虛高",導致其單日營業額驟降100萬元。西貝董事長賈國龍迅速回應,宣稱"100%無預制菜"并表示將起訴對方,同時曝光消費者菜單信息。這些強硬舉措非但未化解危機,反而因表述絕對化、法律手段激進及涉嫌侵犯隱私,將企業推向消費者對立面。

分析人士指出,西貝的公關困境本質是管理問題的外化。賈國龍強勢的管理風格導致企業內部形成"報喜不報憂"的文化,高管與員工為規避問責往往迎合領導決策。例如在預制菜聲明前,基層團隊可能因恐懼責任而隱瞞真實情況;開放廚房計劃亦未經過充分調研,導致執行時暴露后廚管理漏洞。這種脫離一線的管理模式,使得企業難以準確把握自身運營狀況。

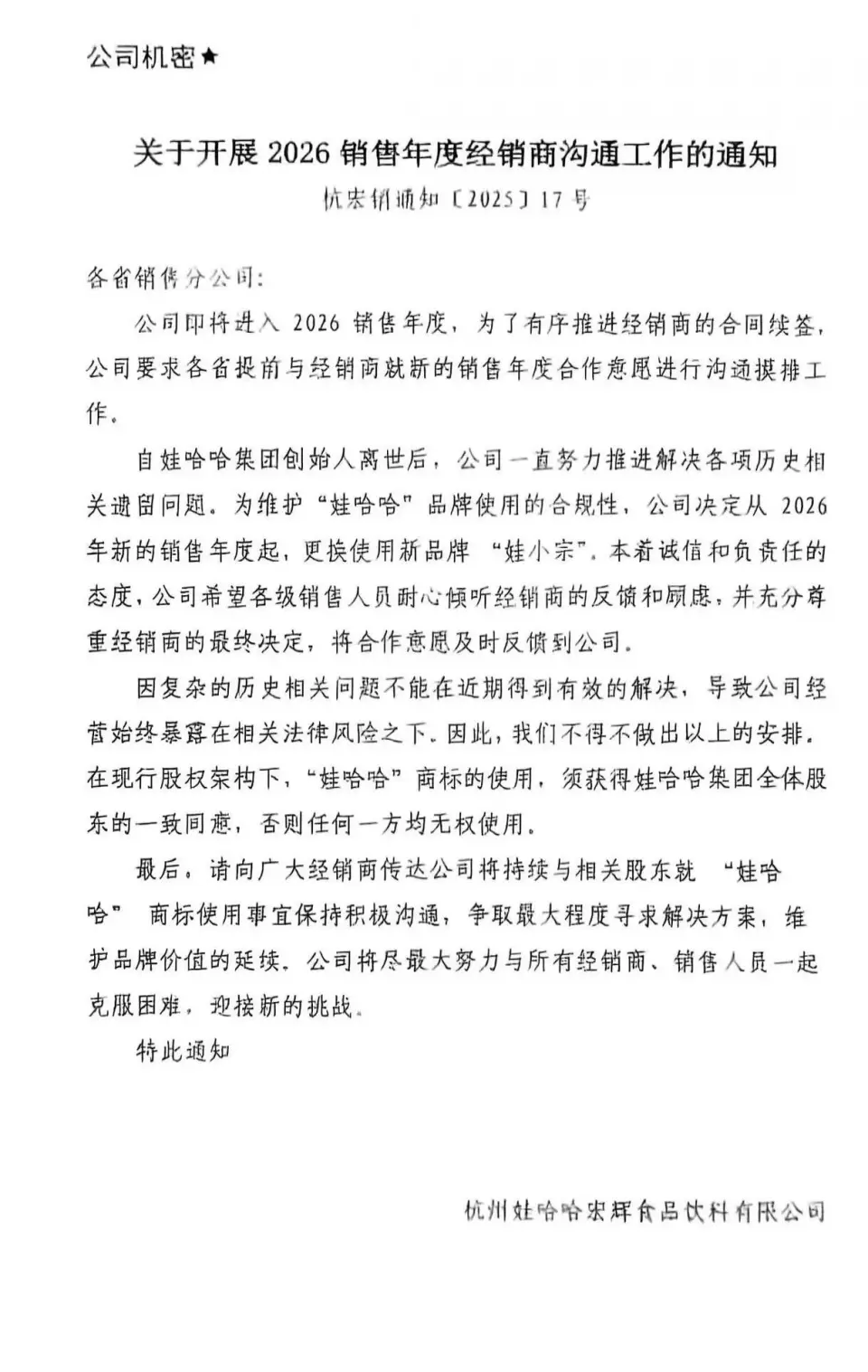

近年來西貝推出的多個新品牌市場表現欠佳,也從側面印證了管理缺陷。企業過度依賴創始人個人決策,缺乏有效的制衡機制,導致戰略制定與市場實際需求脫節。此次危機中,常規公關手段失效恰因企業未能解決產品與服務層面的根本問題——若后廚管理真正無懈可擊,任何輿論攻擊都將不攻自破。

當前公眾對西貝的質疑集中在三點:預制菜使用、定價合理性及菜品質量。要扭轉局面,企業需重構與消費者的關系。鑒于賈國龍對預制菜定義的堅持,菜單公示可能性較低,因此價格調整成為最可行的突破口。參考外賣行業補貼策略,大幅降價可有效轉移消費者對預制菜的關注,畢竟價格敏感度遠高于烹飪方式爭議。同時,繼續推行"難吃退款"政策,以性價比優勢對沖口味爭議。

更深層的變革需從管理層入手。賈國龍應構建更開放的決策生態,鼓勵團隊直言企業真實狀況。此次危機暴露的諸多問題,恰是改進管理的契機。若繼續維持"一言堂"模式,即使贏得輿論戰也難以實現長期發展。畢竟,餐飲行業的核心競爭力終究回歸到產品品質與價格優勢。

值得警惕的是,當前輿論對預制菜的過度打壓可能產生負面效應。若強制要求預制菜必須低價,餐飲企業為維持利潤可能采用更低質原料,最終損害消費者利益。這種非理性訴求若持續發酵,或將導致行業整體品質下滑,迫使公眾回歸家庭烹飪——這顯然不是健康的市場發展方向。