近期,中國科學院國家空間科學中心攜手國內外多家研究機構,在月球阿波羅盆地的研究領域取得了突破性進展。這一聯合研究團隊,包括中國科學院地球化學研究所及美國夏威夷大學的科學家們,共同揭示了阿波羅盆地內結晶斜長巖的出露情況、原始月殼的保存狀態及其地質演化歷程。

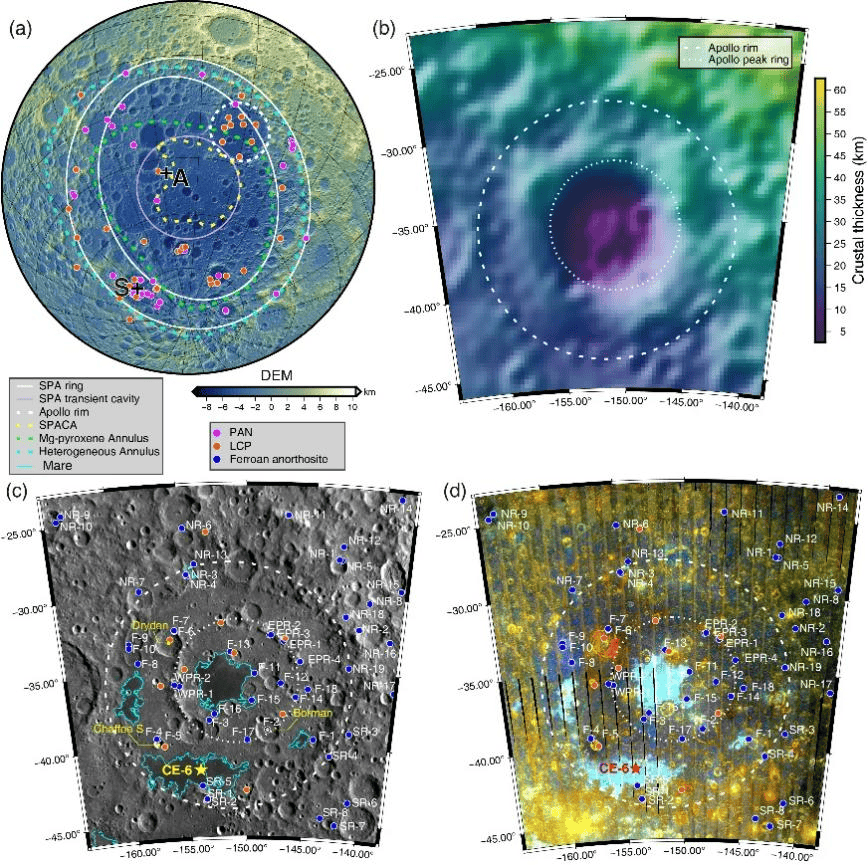

研究團隊利用來自Kaguya探測器的多波段成像儀數據,對阿波羅盆地內的斜長巖進行了詳盡的光譜分析。結果顯示,盆地內存在51個具有顯著斜長石光譜特征的出露點,這些點被確認為純斜長巖。這些出露點廣泛分布于盆地的北緣、南緣、底部以及中央峰環結構上,主要集中于晚期撞擊坑的坑壁和中央峰區域。這一發現表明,盡管經歷了猛烈的撞擊事件,阿波羅盆地的原始月殼成分并未被完全清除,部分甚至被后期的撞擊事件挖掘并暴露出來。

科研人員進一步通過濺射物厚度分布模型計算,發現這些斜長巖出露的撞擊坑濺射物在嫦娥六號預定的著陸點上的覆蓋厚度超過10厘米,意味著嫦娥六號有望直接采集到這些珍貴的斜長巖樣本。研究還發現阿波羅盆地存在多個低鈣輝石出露區,這預示著可能存在的月幔物質。因此,嫦娥六號帶回的樣品可能同時包含原始月殼和月幔成分,為探索月球巖漿洋的結晶過程以及月殼-月幔的演化歷史提供了寶貴的實物資料。

此次研究的成果已在國際學術期刊《地球物理學研究雜志:行星》上發表,不僅填補了阿波羅盆地區域原始月殼分布認識的空白,也為嫦娥六號著陸點附近的地質背景及演化歷程提供了重要參考。