近期,四川盆地經歷了連續的強降雨,然而,在這一嚴峻的自然挑戰面前,四川省的科技防汛系統展現出了高效的應對能力。特別是在成都市中心城區的核心區域,當日降水量突破歷史記錄時,一系列高科技手段為地質災害的防治提供了新的解決路徑。

業內專家指出,隨著全國范圍內智能平臺建設的不斷推進,防災減災領域正在經歷一場由尖端科技與產業動能深度融合所帶來的變革。這場變革不僅提升了防災效率,更在重新塑造防災減災的科技與產業邏輯。

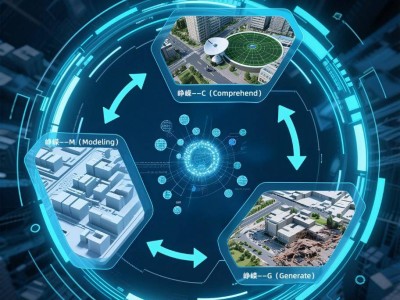

早在6月中旬,成都市氣象臺便利用自主研發的“蓉城·靈犀”人工智能模型,結合大氣環流形勢及數值預報產品,準確預判了6月底至7月初的強降雨天氣。該模型以李冰治水石犀牛為靈感,運用深度神經網絡技術,實現了對未來2小時內,時間分辨率為6分鐘、空間分辨率為1公里的雷達組合反射率外推預報。其快速更新系統更是能在極短時間內,將降雨預報的精度提升至5分鐘和100米范圍內。

7月初,當強降雨如期而至,成都市氣象部門依據“蓉城·靈犀”系統的預警,提前進行了防汛部署,并在暴雨來臨前發布了今年的首個暴雨紅色預警,同時啟動了三級應急響應。這一系列迅速而有效的行動,為城市的防汛工作贏得了寶貴的準備時間。

在彭州市,面對強降雨導致的河道水位快速上漲,彭州市交通運輸局與四川鵬飛扶搖科技有限公司緊密合作,連夜部署了無人機值守系統的雨后巡查方案。清晨時分,龍門山鎮、通濟鎮、桂花鎮的固定機庫自動啟動,多架無人機沿關鍵基礎設施進行低空巡查。這些無人機搭載了高清光電吊艙與實時圖傳系統,對暴雨后的地質狀況進行了全面排查,成功發現了多處河堤開裂、土體松動及護坡位移等隱患。

在綿陽市鹽亭縣云溪鎮,綿陽市自然資源和規劃局聯合四川省綿陽川西北地質工程勘察有限責任公司及樸牛(上海)科技有限公司,部署了一套分布式光纖聲波傳感系統。該系統與雨量計、裂縫計、傾角儀等設備共同構成了多維度地質災害監測網絡。通過在不破壞坡體結構的前提下,將傳感光纖布設在關鍵部位,該系統實現了對邊坡內部構造、地質活動及變形趨勢的全天候連續監測。

值得注意的是,氣象人工智能技術在更廣泛的領域也在加速突破。例如,中國氣象局發布的“風宇”系統,作為全球首個空間天氣鏈式基礎大模型,實現了衛星觀測數據與全鏈式數值模式數據的深度融合,為理解太陽活動對地球環境的影響提供了全新視角。而在上海,強對流預警模型“雨師”與“扶搖”的即將投入使用,也將進一步提升城市災害天氣的預警能力。

由中國氣象科學研究院研發的AI-GAMFS模型,已在世界氣象中心(北京)國際早期預警平臺正式運行。作為全球首個氣溶膠-氣象耦合人工智能模型,該模型僅需36秒即可輸出覆蓋全球的5天氣象預報,同時預測沙塵、硫酸鹽等氣溶膠組分的濃度分布與光學特性,其超算效率將污染預警能力提升至全新水平。