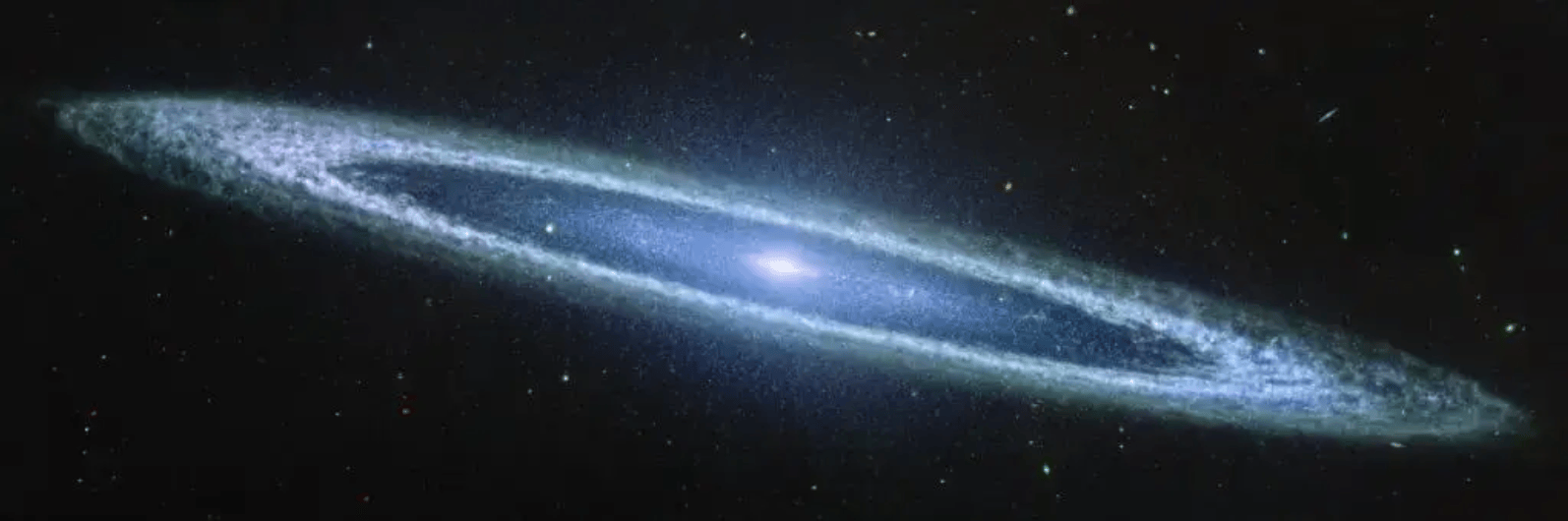

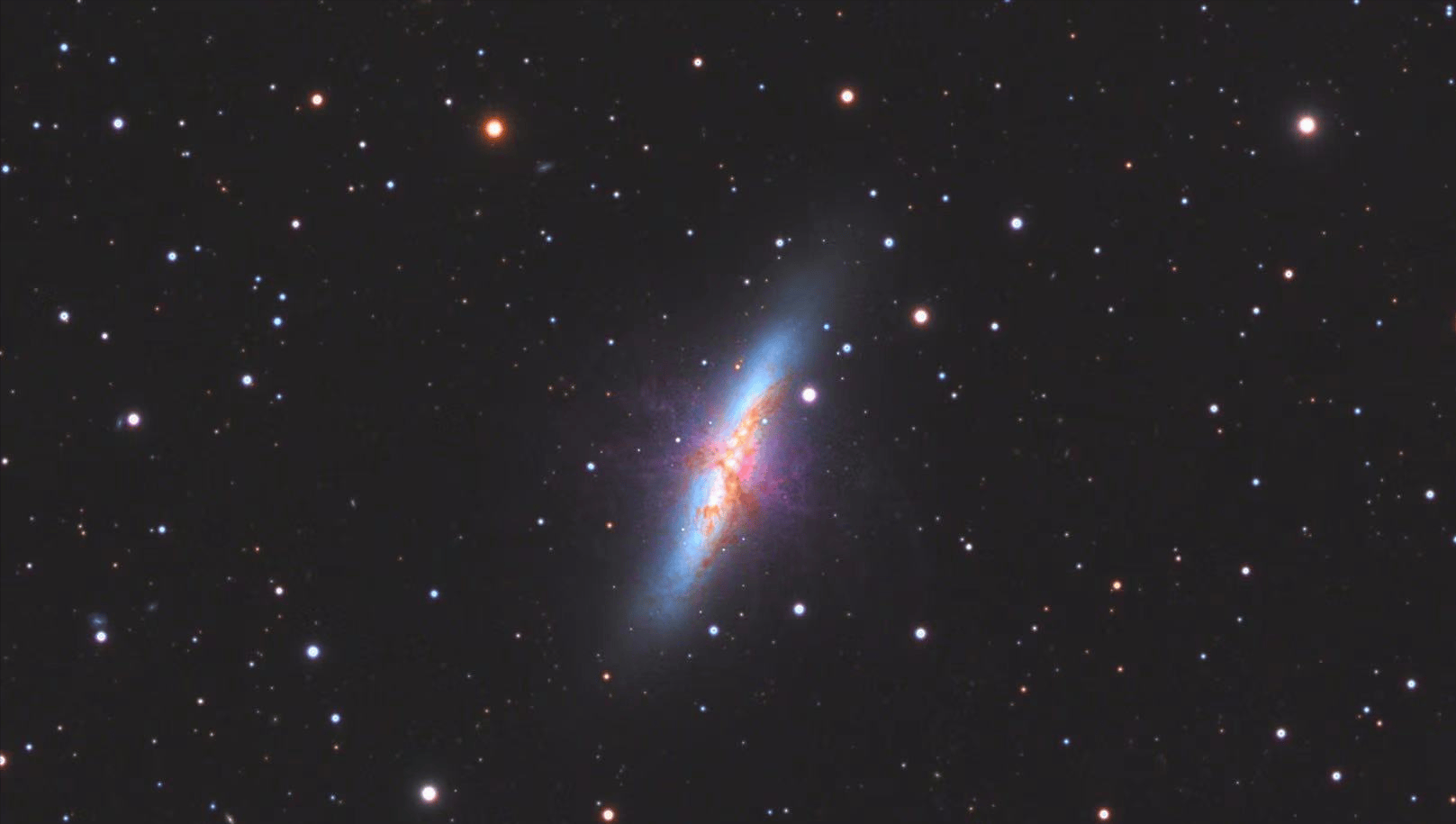

在浩瀚的宇宙中,草帽星系(Sombrero Galaxy,M104)以其獨特的形態(tài)吸引了無數(shù)天文學(xué)家的目光。自1781年被法國天文學(xué)家皮埃爾·梅尚首次觀測以來,這個形似墨西哥草帽的星系便成為了天文史上一個標志性的存在。其中心明亮的核球被一圈濃密的塵埃環(huán)所包裹,這一形象深入人心,成為了公眾對宇宙之美的經(jīng)典認知。

然而,當時間的指針撥動到2024年底,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡以其敏銳的中紅外儀器(MIRI)重新審視這片天域時,一個令人震驚的發(fā)現(xiàn)顛覆了二百余年來的認知:那個標志性的核球在鏡頭中神秘消失了。取而代之的是,原本被塵埃遮蔽的星系內(nèi)部結(jié)構(gòu)首次顯露無遺,一個前所未見的小型塵埃盤在塵埃環(huán)的內(nèi)側(cè)浮現(xiàn),整個星系從“草帽”形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱恕凹小毙螒B(tài)。

這一戲劇性的轉(zhuǎn)變背后,是紅外波段穿透力的強大作用。韋伯望遠鏡工作在近紅外與中紅外波段,這些長波長光線能夠穿透可見光無法穿透的星際塵埃,直接揭示被遮蔽的恒星與結(jié)構(gòu)。原來,哈勃太空望遠鏡傳回的經(jīng)典可見光圖像中的“核球”只是一種錯覺,它只是被塵埃反射和散射的可見光在星系赤道面的集中輝光。而韋伯望遠鏡則像一把鋒利的手術(shù)刀,剝開了塵埃的偽裝,露出了星系的真實面貌。

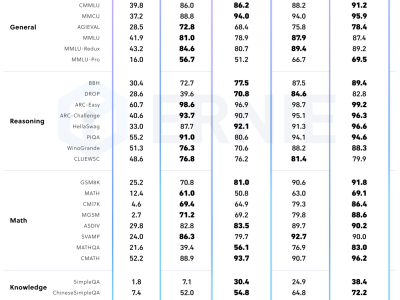

韋伯望遠鏡的敏銳視力不僅重新繪制了草帽星系的輪廓,更以前所未有的清晰度解析了塵埃環(huán)的精細構(gòu)造。其MIRI儀器在塵埃團塊中探測到了多環(huán)芳烴(PAHs)的信號,這類分子通常存在于恒星形成區(qū),是新生恒星紫外輻射激發(fā)周圍物質(zhì)的產(chǎn)物。然而,草帽星系的塵埃結(jié)構(gòu)雖然復(fù)雜,暗示著活躍的恒星形成溫床,但其實際恒星形成率卻極低,每年僅產(chǎn)生不足1個太陽質(zhì)量的恒星。這種矛盾讓天文學(xué)家們困惑不已。

為了解開這一謎團,天文學(xué)家們開始深入研究草帽星系的歷史。他們發(fā)現(xiàn),該星系可能經(jīng)歷了一次劇烈的星系合并事件,在擾動中形成了復(fù)雜的塵埃結(jié)構(gòu)。然而,隨著演化的進行,其氣體儲備已逐漸消耗殆盡,無法支撐持續(xù)的造星活動。這解釋了為什么草帽星系雖然擁有復(fù)雜的塵埃結(jié)構(gòu),但恒星形成率卻如此之低。

在草帽星系的中心,潛藏著一個宇宙巨獸——一個質(zhì)量相當于90億個太陽的超大質(zhì)量黑洞。這個黑洞的質(zhì)量遠超銀河系中心的黑洞,本應(yīng)釋放出耀眼光芒。然而,韋伯望遠鏡的數(shù)據(jù)卻顯示,它目前處于“低光度活動星系核”(LLAGN)狀態(tài),吸積物質(zhì)的速度極為緩慢,產(chǎn)生的噴流規(guī)模微小,如同一只沉睡的巨獸,僅以微弱的呼吸維持存在。這種溫和特性與草帽星系整體的低活躍度相一致,暗示著該星系已步入平靜的演化晚期。

韋伯望遠鏡還在草帽星系的引力疆域內(nèi)捕捉到了約2000個球狀星團的蹤跡。這些由數(shù)十萬至百萬顆古老恒星組成的球狀集合體,如同天然的時間膠囊,記錄了百億年前恒星演化的歷史。更令人驚嘆的是,在草帽星系的光芒之后,韋伯鏡頭還捕捉到了深空中散布的無數(shù)背景星系。它們形態(tài)各異、色彩紛呈,成為了天文學(xué)家們測量距離、追溯演化的寶貴資料。

韋伯對草帽星系的觀測只是其科學(xué)使命的冰山一角。自運行以來,韋伯望遠鏡已收到了數(shù)千份觀測提案,申請總時長遠超其實際可用時間。這些數(shù)據(jù)在獲取后將向全球開放,讓韋伯之眼真正成為全人類的宇宙之窗。從哈勃的“草帽”到韋伯的“箭靶”,這一形態(tài)轉(zhuǎn)變不僅展示了技術(shù)進步的成果,更揭示了人類認知宇宙的無限可能。