賈浩楠 發自 副駕寺

| 公眾號 AI4Auto

特斯拉的Robotaxi,攪動了L4賽道,成為Robotaxi明星玩家遲早要應對回答的“問題”。

攪動了L2賽道,一批實力玩家有了新的追趕方向和目標。

現在,又攪動了智能汽車供應鏈——

可能是為了Robotaxi的更快落地和擴大區域,馬斯克把激光雷達請了回來。

一線目擊:馬斯克“請”回激光雷達

得州奧斯汀的市民,最近發現了大量頭頂激光雷達的特斯拉測試車:

主駕有人,頻繁出沒于奧斯汀市中心。

結合特斯拉的Robotaxi擴張計劃,一個合理的推測是特斯拉正在為Robotaxi運營范圍擴張做準備,激光雷達的作用,可能有三個。

第一種可能,是特斯拉用激光雷達收集地面、環境信息,然后在后端和純視覺系統做對比驗證,讓研發工作有的放矢。

這種方式特斯拉不是第一次用,之前沒有Robotaxi的時候,馬斯克也經常“請回”激光雷達引起熱議,實際上是作為純視覺開發的輔助。

比如這次大量激光雷達特斯拉出沒奧斯汀街頭,眼尖的市民還發現了一輛Cybertruck混跡其中,也頭頂傳感器收集數據:

大部分網友推測,這其實就是針對Cybertruck車型的針對性優化工作。

第二種可能,是特斯拉Robotaxi即將擴展運營范圍,激光雷達收集環境信息,其實是為了確定接送客的固定上下點。

這種方式其實和國內的Apollo、小馬、文遠,國外的Waymo相同。法規徹底放行Robotaxi之前,固定上下車地點方式對于運營管理來說成本最低。

不過這也似乎證明了,之前特斯拉Robotaxi進停車場、下烤肉店門口接送客,可能用的是特調版本FSD,真正上線不一定會提供這樣的服務。

嚴謹地說,這就是“擺拍”也沒問題。

當然還有第三種可能,也是最容易被吃瓜群眾口口相傳津津樂道的,那就是老馬最終還是發現:

沒激光雷達,Robotaxi真的玩不轉。

L4玩家一直堅持的觀點,最重要的可以分成硬件軟件兩個層面:

L4設計出發點不是輔助而是替代人工,所以硬件不能省,傳感器種類、數量都要做到多冗余。

軟件層面不能依賴端到端模仿人類司機,而是通過VLA、世界模型、端到端、手寫規則等等綜合手段保證可靠性。

如果最終特斯拉Robotaxi上路運營的車帶了激光雷達,那至少在硬件層面,L4玩家的立場被證明了。

實際上對于特斯拉來說,重啟激光雷達在技術上的挑戰可能并不大。

尤其是下一代AI5車載計算平臺,數千TOPS的算力足以支持車身全向360°激光雷達覆蓋,此外還能支持多路高清攝像頭、毫米波雷達等等。

所以馬斯克本人如今對待L4、激光雷達,幾乎很少從技術角度反駁,而是孜孜不倦的用“數據”回擊。

2024特斯拉影響力報告:比人安全10倍

之前特斯拉的公開活動,包括AI day、投資者日等等,馬斯克反復強調“拯救地球”、“延續人類文明”的宏大敘事。

每年一發的特斯拉影響力報告,其實就是老馬宏愿的數據支撐。

其中就包括特斯拉為純視覺FSD辯護的論據。

前幾天剛剛發布的2024特斯拉影響力報告中,先是陳述了每年交通事故給人類社會造成的損失、危害:

全球每年有119萬人死于交通事故,而交通傷害是5至29歲兒童和青少年死亡的主要原因。

而“自動駕駛(沒錯,特斯拉官方說法就是自動駕駛),能夠拯救生命、時間和金錢,同時改善每個人的生活質量——特別是對于行人和騎自行車的人等弱勢道路使用者”。

數據上,“自動駕駛技術已經比人類駕駛員安全10倍”。

引用的數據依然是熟悉的NHTSA:

在Autopilot(或FSD)啟用的情況下,平均每行駛677萬英里就會發生一起事故,而美國全國平均水平為每行駛70萬英里就會發生一起事故。

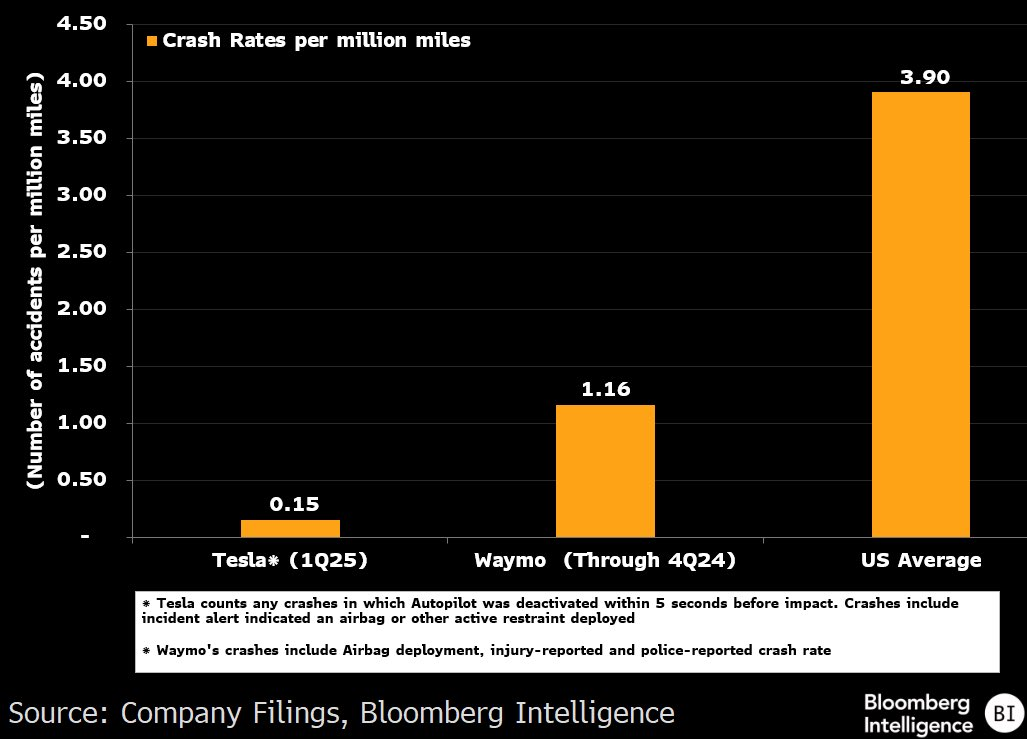

對比Waymo,現階段沒有官方數據,但網絡上流傳著彭博社下屬機構Bloomberg Intelligence的的調查報告數據,顯示每160萬公里特斯拉平均事故0.15起,Waymo為1.16起,相差7倍:

“事故”統計標準有爭議,特斯拉僅在安全氣囊或安全帶收緊器觸發時才將其計為“事故”,對于輕微的碰撞事件,則不計入在內。而Waymo統計的事故,則包括了安全氣囊觸發、車輛受損、交警報告的碰撞等。

特斯拉的Robotaxi是不是比Waymo更安全,可能還得等大規模上路驗證后才有結論。

現行北美法規以“是否無人”來區分自動駕駛和輔助駕駛,對軟件算法范式、傳感器方案等等都沒有限制——一句話,成敗論英雄。

Waymo和特斯拉,誰能率先證明自己全無人“萬無一失”,誰就是真正的自動駕駛公司,同樣關乎對條賽道、這項技術的話語權、定義權。

所以上不上激光雷達,對于馬斯克來說更多可能還是成本考量。畢竟他相信的第一性原理,“規模”是一切的前提條件。

顯性成本是激光雷達的售價。中國最先進的玩家禾賽速騰,目前最低能做到2000塊左右一個,性能還遠遠超越特斯拉測試用的機械式激光雷達。

Robotaxi要用多個的話,也不便宜。

量產車層面,馬斯克已經確定要搞的10萬級入門車型……加一個2000塊的傳感器,怎么看都不像馬斯克的經商邏輯。

除非,特斯拉保留兩套技術體系,Robotaxi一套,量產車一套。這其實就指向了使用激光雷達的隱性成本——后端技術體系的切換。

包括軟件算法層面,基座模型、車端模型都要做大規模調整,包括數據-訓練體系,也要重新考慮激光雷達的因素。

2024特斯拉影響力報告中,除了安全性數據、綠色低碳可持續數據,還有更重要的車型規劃——Robotaxi已經定型,今年年內規模量產。

另外,半掛卡車SemiTruck的新工廠也已經建好,年內會大幅提高產量。

所以如果特斯拉轉向激光雷達融合方案,在硬件層面,這些定型的Robotaxi、量產車、卡車等等,都面臨重新設計、采購……

從技術角度出發,有人同樣相信馬斯克的第一性原理,認為現階段的事故、爭議等等,都是技術演進的難以避免的過程,總有一天馬斯克能驗證“全無人駕駛”,相關技術也會擴展到物理世界AI,解決人類的終極問題。

從商業經營角度出發,有人認為選擇低成本高效率的產品方案是再正常不過的商業行為,反倒是監管、用戶應該更加了解技術,避免意外發生。

但更多的人還是從樸素的人性道義角度出發,認為包括馬斯克特斯拉在內的技術產品方,應該更加負責,給用戶的產品應該是經過充分驗證的。

但AI技術的本質,又決定了它只能在應用過程中不斷驗證、迭代…

你的立場是什么?

買車是堅定的激光雷達黨還是純視覺信徒?