近日,小米汽車因輔助駕駛功能安全問題引發公眾關注。此次爭議的核心在于,企業通過OTA(遠程軟件升級)方式實施的召回措施,究竟屬于常規技術升級還是針對產品缺陷的補救行為。

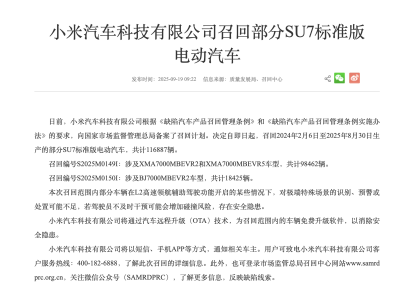

根據小米汽車發布的召回公告,部分車型在L2級高速領航輔助功能啟用時,存在極端場景下識別預警不足的問題。當系統未能及時識別障礙物時,若駕駛員未及時接管車輛,可能導致碰撞風險增加。企業同步啟動的OTA升級包含三項關鍵改進:優化速度控制策略、新增動態車速適配功能、提升復雜路況下的通行連貫性。盡管無需更換硬件,但企業仍按照《缺陷汽車產品召回管理條例》完成備案程序。

行業觀察人士指出,新能源汽車召回方式正發生顯著變化。傳統燃油車時代,召回多涉及機械部件更換,需車主返廠處理;而智能電動車時代,軟件問題可通過云端推送解決。數據顯示,2024年新能源汽車召回案例中,超過60%采用OTA方式完成。但并非所有軟件升級都構成召回,只有涉及安全缺陷的升級才需履行法定召回程序。

此次小米汽車召回的特殊性在于雙重安全隱患。除高速領航功能外,召回公告還披露了智能泊車系統的缺陷:部分車輛因授時同步異常,導致靜態障礙物探測失效,可能引發剮蹭事故。法律專家強調,根據現行法規,產品缺陷包含設計缺陷、制造缺陷和指示缺陷三種類型,軟件算法問題屬于典型的設計缺陷范疇。

社會輿論的焦點還集中于今年3月發生的重大交通事故。該起涉及三名乘員的嚴重碰撞事件,引發公眾對智能駕駛系統可靠性的質疑。盡管目前尚無證據表明事故與本次召回缺陷存在直接關聯,但法律界人士提醒,根據《民法典》侵權責任編規定,產品存在缺陷造成損害的,生產者應當承擔賠償責任。具體責任認定需等待權威機構的事故鑒定報告。

值得關注的是,此次召回程序折射出智能汽車時代的監管新挑戰。國家市場監督管理總局缺陷產品管理中心負責人表示,針對軟件定義汽車的特征,正在完善召回管理細則,重點規范OTA升級的安全評估標準。企業方面則強調,已建立更嚴格的內測機制,所有軟件更新需通過虛擬仿真、封閉場地、公開道路三級驗證。