第22屆中國—東盟博覽會期間,一系列人工智能創新成果在南寧國際會展中心集中亮相。從可貼附于手機的卡片式錄音翻譯設備,到通過空氣振動演奏的感音架子鼓,再到基于AI的甲狀腺結節智能診斷系統,這些應用不僅展現了技術的多樣性,更折射出人工智能與產業深度融合的趨勢。

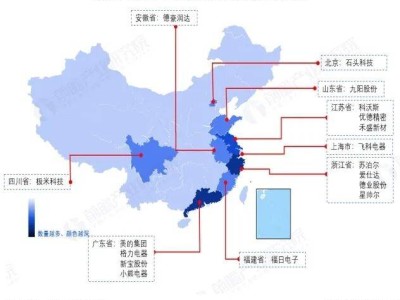

在博覽會現場,AI技術的落地場景引發廣泛關注。以跨境電商為例,參賽團隊開發的智能座艙系統能實時識別東盟多國語言,數字果園方案則通過物聯網設備實現作物生長的精準監測。據統計,自7月啟動的AI賦能千行百業超級聯賽吸引了3300余支中外隊伍參與,在智慧口岸、跨境物流等領域形成47個創新解決方案。

南寧職業技術大學人工智能學院教授蘇鴻指出,廣西雖在算力資源上不及一線城市,但憑借豐富的應用場景優勢,正在培育適配東盟市場的垂直領域大模型。"我們通過整合跨境貿易、熱帶農業等特色數據,開發出能理解東南亞方言的語音交互系統,這類技術已開始在越南、泰國企業試點。"

當前AI應用仍面臨現實挑戰。在工業制造領域,雖然"車找工位"等標準化任務已實現自動化,但處理傾斜零件的智能抓取、動態路徑的實時優化等復雜場景,仍需提升機器的感知與決策能力。醫療診斷、金融風控等關鍵領域對誤差的容忍度近乎為零,這要求AI系統在數據采集、算法優化和系統集成方面持續突破。

上汽通用五菱的智能化轉型提供了典型案例。該公司歷時6年完成20項設備協議的標準化改造,通過EODP中央調度系統將16個"智能島"連成網狀生產網絡。這種創新使傳統流水線轉變為平行作業模式,生產效率提升33%的同時,將訂單交付周期從45天壓縮至7天。項目負責人黃燕清強調:"智能制造不是單個環節的優化,而是全鏈條的數字化重構。"

從消防領域的智能預警系統,到支持多語種實時互譯的政務平臺,AI技術的可靠性正通過解決實際問題不斷驗證。在醫療場景中,影像數據與病理知識的深度融合使輔助診斷準確率提升至92%;在跨境合作方面,語言互譯模型的優化讓中國與東盟企業的商務談判效率提高40%。這些進展表明,人工智能的價值最終體現在對具體行業痛點的精準解決上。