新能源智駕浪潮下,自動充電機器人技術正經歷從“高端專屬”到“全民共享”的關鍵轉型。近日,成都環貿ICD落地全國首個自動充電機器人快閃體驗站,以“跨車型、無門檻”的服務模式,打破了行業長期存在的技術壁壘,為新能源汽車充電方式變革提供了創新樣本。

長期以來,自動充電機器人因技術適配復雜、服務精準度要求高,主要部署于高端或特定品牌車型。這種“高端先行”的推廣策略雖能保障初期技術穩定性,卻導致中低端車型用戶難以接觸前沿科技。據統計,我國新能源汽車市場中,中低端車型占比超七成,技術普惠的迫切性日益凸顯。

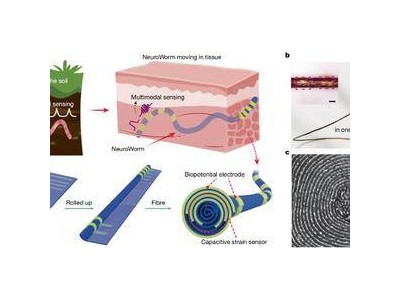

成都快閃體驗站的運營模式,為行業提供了新思路。該站點采用萬勛科技“柔韌充”解決方案,通過全球首創的Pliabot?柔韌機器人技術,構建“仿生柔韌臂+具身AI”柔性架構。其軟材料仿生肌肉構成的柔韌臂以流體驅動,模擬人類手臂的柔性動作,結合視覺與觸覺AI校錯系統,可精準識別不同車型充電口,實現跨品牌、跨車型的無差別服務。自運營以來,該站點已累計服務超500車次,覆蓋極氪、小米、特斯拉、理想、比亞迪等20余個主流品牌,車型價格跨度從10萬元級家用車到百萬元級豪華車。

技術普惠的背后,是服務模式的創新突破。體驗站面向所有新能源車主開放,無論駕駛豪華品牌還是普通家用車,甚至出租車,均可享受“即到即充”的便捷服務。這種“無門檻”模式不僅擴大了技術受益面,更通過實際運營數據加速技術迭代。例如,柔韌臂的流體驅動系統可根據不同車型充電口位置動態調整力度,避免傳統機械臂因剛性過強導致的接口損傷,充電成功率提升至99.7%。

從市場反饋看,技術普惠已初見成效。一位駕駛大眾ID.4的車主表示:“以前覺得自動充電是豪車專利,現在家用車也能用,充電時還能去商場購物,省時又省心。”出租車司機張師傅則算了一筆賬:“每天充電兩次,使用機器人比人工操作節省15分鐘,一個月能多接十幾單。”這些真實場景印證了技術平權對用戶體驗的實質性提升。

行業專家指出,自動充電機器人的商業化進程正從“技術驗證期”邁入“規模應用期”。成都快閃體驗站的實踐表明,通過柔性架構設計、跨車型適配和公開化運營,可有效降低技術普及門檻。隨著新能源汽車保有量突破2000萬輛,充電方式從“手動任務”向“無感服務”的變革已不可逆,而技術普惠將成為這場變革的核心驅動力。