隨著人工智能技術的深度滲透,全球制造業正經歷新一輪變革。作為人工智能與實體產業融合的典型形態,"具身智能"機器人已從實驗室走向產業前沿。這類具備自主感知與決策能力的智能終端,正在重塑工業生產、服務場景乃至日常生活的運作模式。2025年,中國具身智能市場規模預計突破52.95億元,占據全球近三成份額,技術迭代與產業落地呈現雙向加速態勢。

在上海交通大學人工智能實驗室,一臺人形機器人正完成基因樣本處理的全流程操作:從精準抓取微升級液體到控制離心機參數,再到跨設備傳遞樣本,整套動作無需人工干預。這種突破性能力的實現,依賴于團隊研發的"大小腦協同"架構——通過視覺傳感器捕捉環境信息,大模型進行任務拆解與路徑規劃,小腦則負責精確執行運動指令。"機器人需要同時處理幾十個連續動作,每個步驟的誤差必須控制在毫米級。"項目負責人連文昭教授指出,力覺與觸覺傳感器的引入,使設備在定量任務中的精度已超越人類操作。

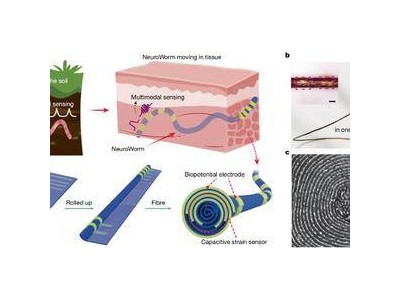

支撐這類復雜行為的數據采集,正在天津的機器人數據工廠規模化展開。這座全球最大的觸覺數據生產基地,每日產出50萬條多模態數據。工作人員佩戴的特制數采手套集成近4000個觸覺傳感器,可實時捕捉抓取力度、物體紋理等27個維度的物理反饋。"我們研發的微型角度編碼器能檢測0.1度的手指彎曲變化。"帕西尼感知科技創始人許晉誠展示的數據采集系統顯示,通過20組高清攝像頭與力學傳感器的同步記錄,每條數據均包含視覺、觸覺、軌跡等六維信息。這些經過標注的高質量數據,正在訓練出適用于超市理貨、精密裝配等垂直領域的專用模型。

政策層面的持續加碼,為產業發展注入強勁動能。北京亦莊依托"國家地方共建具身智能機器人創新中心",已聚集300余家生態企業,形成超百億規模的產業鏈集群。上海則提出到2027年培育500億元級核心產業,重點突破仿生關節、智能算法等關鍵技術。在制造業重鎮深圳,45億元專項資金直指人形機器人本體研發、核心零部件國產化等領域。粵港澳大灣區憑借24%的全球供應鏈占比,正加速構建從芯片到整機的完整生態。與此同時,浙江、安徽等省份通過省級創新中心建設,推動技術共享與聯合攻關,形成多層次產業布局。

從春晚舞臺到手術室,從物流倉庫到養老機構,具身智能機器人的應用邊界持續拓展。在蘇州某汽車工廠,搭載通用視覺感知系統的巡檢機器人已實現自主導航與缺陷識別;上海某養老院內,服務機器人可完成藥品分發、緊急呼叫等20余項護理任務。行業專家指出,隨著數據采集效率提升與算法模型優化,2025年將成為人形機器人商業化落地的關鍵轉折點,這場由"具身智能"引發的制造業革命,正在重塑全球產業競爭格局。