中國科學院大連化學物理研究所的研究團隊在氫能領域取得重大突破,成功開發出全球首例氫負離子原型電池,相關成果已發表于國際頂級學術期刊《自然》。這一創新成果標志著氫負離子電池從理論探索邁向實驗室驗證的關鍵一步,為新型儲能技術開辟了全新路徑。

氫負離子作為氫的三種存在形式之一,因其高電子密度、強極化性和反應活性,被視為極具潛力的能量載體。然而,氫負離子的傳導與穩定存儲長期面臨技術瓶頸。研究團隊自2018年起聚焦氫負離子傳導機制,通過系統性攻關,于2023年提出“晶格畸變抑制電子電導”策略,首次研制出室溫超快氫負離子導體,為后續突破奠定了材料基礎。

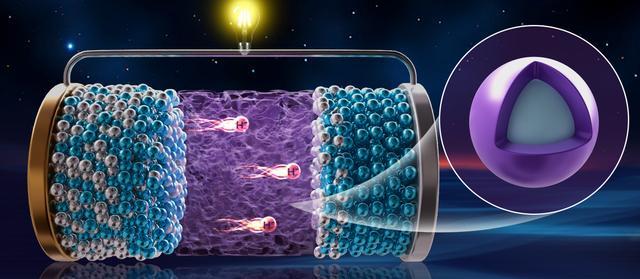

在前期研究基礎上,團隊創新采用核殼結構設計,以氫化鋇(BaH?)薄層包覆三氫化鈰(CeH?),開發出兼具快速氫負離子傳導、優異熱穩定性與電化學穩定性的復合氫化物電解質。該材料在室溫條件下即可實現高效離子傳輸,性能指標顯著優于傳統電解質,為氫負離子電池的實用化提供了關鍵材料支撐。

基于新型電解質,研究團隊構建了以氫化鋁鈉(NaAlH?)為正極、貧氫二氫化鈰(CeH?)為負極的氫負離子原型電池。實驗數據顯示,該電池正極首次放電容量達984 mAh/g,經20次充放電循環后仍保持402 mAh/g的容量,展現出優異的循環穩定性。進一步搭建的疊層電池成功將電壓提升至1.9伏,并實現LED燈點亮,驗證了氫負離子電池為電子設備供電的可行性。

與傳統鋰離子電池相比,氫負離子電池在儲氫密度、安全性及環境適應性方面具有獨特優勢。其研發不僅為大規模儲能、移動電源等領域提供了技術儲備,更有望推動氫能產業鏈向高值化方向延伸。目前,團隊正持續優化材料體系與電池結構,加速推進氫負離子電池從實驗室走向產業化應用。