羅永浩與西貝的這場風波,堪稱近期商業圈的熱門話題。每當羅永浩涉足新領域,似乎總會引發一場與知名企業的“對戰”,這種模式仿佛已成為他的一種標志性動作。多年來,類似的場景不斷上演,大眾的關注度雖高,卻也漸漸生出一種審美疲勞。

回顧過往,羅永浩曾與西門子就冰箱門問題展開過激烈爭論,也曾對宜家商場復雜的迷宮式布局提出質疑。然而,時至今日,西門子冰箱門是否真的關嚴實了,宜家的布局是否做出了更利于顧客的調整,這些問題似乎都沒有明確的答案。有人認為,這是大品牌的傲慢,它們選擇沉默應對,堅信時間會沖淡一切,而羅永浩雖已竭盡全力,卻也難以撼動這些“巨頭”。

直到西貝的老板賈國龍站出來,與羅永浩正面交鋒,這場風波才真正達到高潮。賈國龍的舉動,在旁人看來,頗有些飛蛾撲火的意味,但他本人或許只是秉持著自己的行事風格。畢竟,以他的性格,若被人當面指責卻選擇隱忍,或許也難以將西貝發展成如今這般規模的企業。

不過,從策略層面來看,賈國龍的這一選擇或許值得商榷。這并非是一個關于對錯的簡單問題,而更像是一道考驗圓滑處世能力的難題。就像菩提祖師敲孫悟空腦袋三下,孫悟空卻能領悟出三更時分去學藝的深意,其中的邏輯或許并不重要,重要的是如何解讀和應對。

羅永浩有著自己的一套敘事邏輯。他曾以小區“刺頭”的身份,因物業供暖不力而頻繁鬧事,雖然這一行為讓部分業主覺得吵鬧,但最終卻促使暖氣問題得到改善。這種看似“鬧騰”的方式,卻帶來了實際的效果,讓業主們意識到,有時候較真才能推動問題的解決。這種帶有歐·亨利式結尾的故事,又充滿了本土特色,直擊許多人曾受委屈的記憶點。很多人覺得,身邊有羅永浩這樣較真的人,也是一種幸運,因為有他們的“負重前行”,才有了其他人的“歲月靜好”。

然而,當這種“打稻草人”的行為成為一種固定模式時,也難免引發爭議。有人認為,西貝的菜品確實難吃,但同時也指出,辦過企業的人往往更懂得如何“拿捏”企業。如今的輿論場,就像飯圈的魔法對轟,從原本的“大招”變成了日常的“平A”,參與者年紀越來越小,手段卻越來越嫻熟。

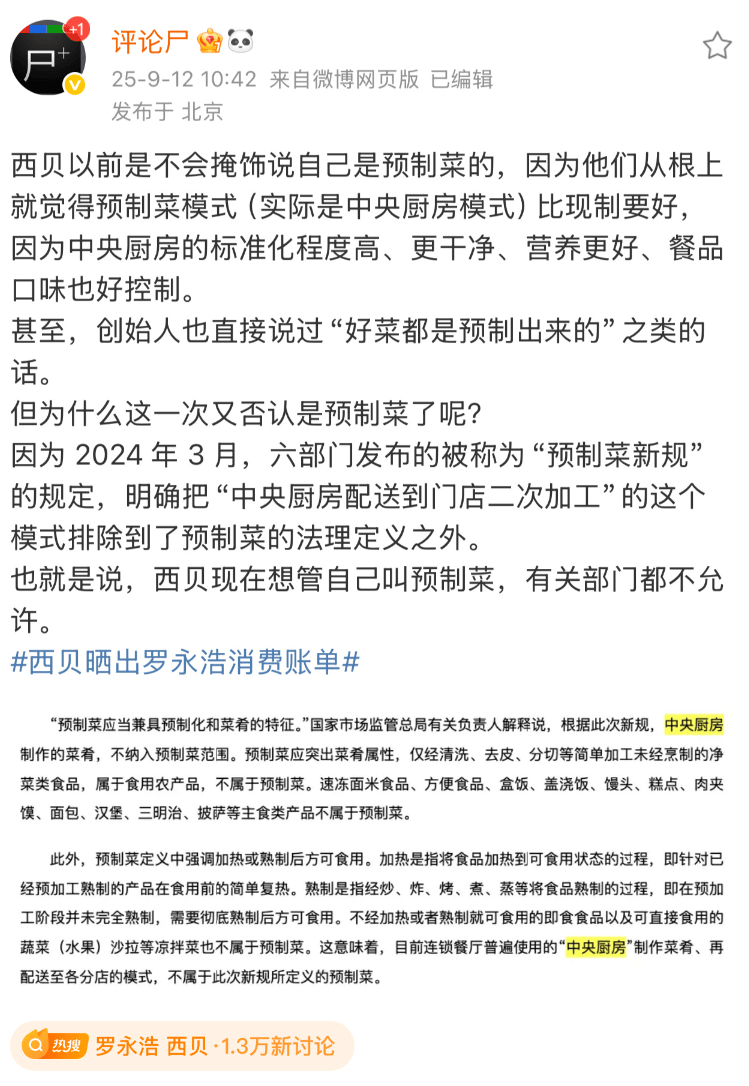

以預制菜為例,羅永浩在交個朋友直播間里推銷料理包方便面時,曾教大家如何加熱,并聲稱“跟新做的相差無幾”。但當話題轉到西貝時,卻有人能吃出“隔夜味”。于是,質疑的矛頭指向了西貝的供應鏈,甚至有人建議交個朋友將預制菜供應商推薦給賈國龍,實現雙贏。但事實上,預制菜的標準極為零碎,營銷號在短視頻里批判的預制菜,與餐飲行業定義的預制菜,往往是兩個完全不同的概念。羅永浩顯然知道這一點,卻依然選擇攪渾這灘水。

他在餐廳的表現也頗具戲劇性。當面可能對菜品表示“挺好”,背后卻在微博上發文吐槽。這種前恭后倨的做法,讓人不禁疑惑:作為能在節目上長聊幾個小時的人,在生活中為何如此“自閉”?遇到菜品問題,直接與服務員溝通,很多時候對方愿意更換或退錢,這難道不是最簡單的解決方式嗎?

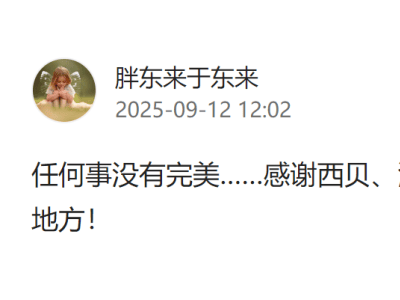

在這場風波中,于東來的表態也值得關注。他發文感謝西貝,讓自己能放心出門吃飯,實際上已經表明了自己的立場。作為同樣肩負經營壓力的企業家,他的選擇不難理解。但此前,于東來因在電影排片和員工旅游目的地等事件上與網友產生分歧,其“神圣性”已有所下降,此次表態未必能壓過羅永浩的影響力。

于東來曾因打假網紅指責胖東來賣的和田玉暴利,直接放話稱若對方不被處罰,就關掉胖東來。這一舉動讓事情的嚴重程度直線上升,最終在有關部門的介入下,避免了更大的損失。相比之下,賈國龍在此次風波中的應對,似乎略顯“沉不住氣”,未能學會用更巧妙的方式化解矛盾。

西貝曾在一封公開信中展示了一盤烤魚,并特意標注“需要現烤,不可預制”。但網友卻指出,這魚看起來像是冷凍后拆封加熱的,質疑其是否屬于預制菜。雙方拿著同一份“證物”,卻得出完全相反的結論,這種局面著實有些荒誕。

在我看來,一家餐廳若又貴又不好吃,問題出在餐廳本身,與制作流程并無直接關聯。而在預制菜的標準尚未統一之前,討論所謂的“知情權”,更像是無的放矢。