自計算機技術誕生以來,人工智能便作為其重要分支逐步發(fā)展。上世紀五十年代,受限于技術成熟度與社會需求規(guī)模,人工智能雖已問世,卻更多停留于理論探索與科幻創(chuàng)作層面,未能對現(xiàn)實社會產(chǎn)生顯著影響。直至21世紀,深度學習、自然語言處理等領域的突破性進展,推動人工智能從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化應用,成為全球信息技術創(chuàng)新的焦點。

2022年,美國OpenAI公司發(fā)布的ChatGPT大模型引發(fā)全球科技界關注,我國科技企業(yè)迅速跟進,推出多款具有自主知識產(chǎn)權的大模型產(chǎn)品。隨著技術生態(tài)的完善,2023年起,金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)掀起大模型應用熱潮,其中金融業(yè)憑借數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢與業(yè)務場景適配性,成為技術落地的核心領域。2025年初,深度求索公司推出的DeepSeek通用大模型以低成本、高效率的特點,進一步推動技術普及,全球范圍內(nèi)形成新一輪應用競爭格局。

人工智能大模型的本質(zhì)是通過海量數(shù)據(jù)與超大規(guī)模參數(shù)訓練的深度學習系統(tǒng),其參數(shù)量通常達數(shù)十億級,基礎數(shù)據(jù)規(guī)模以數(shù)百GB計。這類模型具備自主進化能力,可通過知識圖譜生成個性化功能,并依托神經(jīng)網(wǎng)絡硬件實現(xiàn)復雜運算。與傳統(tǒng)工具軟件不同,大模型通過持續(xù)學習外部數(shù)據(jù)實現(xiàn)功能迭代,其輸出結果既取決于初始編程框架,也受訓練數(shù)據(jù)質(zhì)量影響。按處理內(nèi)容劃分,大模型可分為自然語言處理、數(shù)據(jù)分析與圖像識別等類型,其生成的文本、圖像等內(nèi)容被業(yè)界稱為生成式AIGC。

金融業(yè)成為大模型應用的主戰(zhàn)場,源于其獨特的數(shù)據(jù)優(yōu)勢與業(yè)務需求。作為經(jīng)濟活動的核心數(shù)據(jù)持有者,金融機構掌握的結構化數(shù)據(jù)在標準化程度與獲取效率上顯著優(yōu)于其他行業(yè)。大型銀行、證券與保險公司通過自建或合作模式部署大模型,既可利用自身數(shù)據(jù)優(yōu)化模型性能,也能通過技術賦能提升服務效率。例如,2024年全球金融機構在AI領域的投資超1500億美元,其中40%以上流向大模型研發(fā)。我國AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模同年達7000億元,金融業(yè)占據(jù)下游應用市場三分之一份額,42家A股上市銀行中已有半數(shù)完成大模型部署。

從實踐路徑看,大型金融機構傾向于構建垂直領域專用模型,以匹配復雜業(yè)務場景;中小機構則通過接入通用大模型并微調(diào)參數(shù),實現(xiàn)低成本技術遷移。這種差異化策略背后,是金融機構對數(shù)字化轉型的深度思考。隨著信貸擴張模式趨緩,行業(yè)重心轉向降本增效與服務質(zhì)量提升,AI技術成為突破發(fā)展瓶頸的關鍵工具。例如,部分銀行通過大模型優(yōu)化風險評估流程,將信貸審批時間縮短60%;證券機構利用自然語言處理技術實現(xiàn)實時市場分析,提升投資決策效率。

盡管技術前景廣闊,但大模型的應用邊界仍受制度與倫理約束。作為國民經(jīng)濟命脈,金融業(yè)的信用體系與責任機制難以被技術完全替代。即使是最先進的AI系統(tǒng),在客戶身份核驗、合規(guī)審查等環(huán)節(jié)仍需人工介入。實踐中,大模型更多扮演“輔助角色”,通過自動化處理重復性任務,釋放人力資源投入高價值領域。例如,某股份制銀行部署的智能客服系統(tǒng)可處理80%的常規(guī)咨詢,但復雜投訴仍需人工專員跟進。

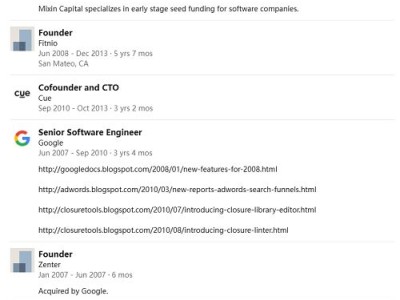

對于金融機構而言,技術引入需平衡創(chuàng)新與風險。盲目追求高性能模型可能導致成本失控,而忽視業(yè)務場景適配性則可能造成資源浪費。合作研發(fā)成為主流趨勢,科技企業(yè)通過與金融機構共建實驗室,獲取稀缺數(shù)據(jù)與實戰(zhàn)場景,金融機構則借助技術方能力實現(xiàn)快速迭代。這種協(xié)同模式不僅提升了大模型的金融領域適配性,也為技術向其他行業(yè)遷移提供了信用背書——獲得金融業(yè)認可的技術方案,往往更容易拓展至醫(yī)療、制造等領域。