今年夏天,視頻播客突然成為內容行業的焦點話題。無論外界持樂觀還是謹慎態度,大量創作者已涌入這一領域,平臺方的積極推動更讓這場變革顯得勢不可擋。作為國內最早布局該賽道的平臺,B站通過一系列資源投入和策略調整,將原本小眾的播客生態推向大眾視野,小紅書等平臺隨后跟進,共同掀起新一輪內容創作浪潮。

播客行業長期處于不溫不火的狀態,此前關于視頻化的討論雖時有出現,但始終未能形成規模化突破。B站此次的主動出擊成為關鍵轉折點——從流量傾斜到創作者扶持,從AI工具研發到錄制基地建設,平臺用“基建式投入”降低創作門檻,試圖構建從音頻到視頻的完整轉型路徑。這種打法不僅體現在10億流量扶持計劃等顯性資源上,更通過引入羅永浩、魯豫等頭部IP,為行業樹立標桿案例。

與小紅書“隨時隨地錄制”的輕量化模式、抖音“短帶長”的算法推薦策略不同,B站更強調深度內容與IP沉淀。其邏輯與YouTube早期通過Joe Rogan等頭部創作者拉動生態的做法相似,但區別在于更注重生態底層建設而非單純依賴頭部效應。平臺數據顯示,今年第一季度視頻播客消費時長達259億分鐘,同比增長超270%,用戶規模突破4000萬,這一數據遠超未披露同類信息的其他平臺。

內容形態的革新背后,是平臺對用戶需求的深度洞察。B站核心用戶與音頻播客受眾存在高度重合:年輕、高知、追求深度內容,且愿意為優質內容付費。這種適配性在垂類創作者中表現尤為明顯——專注機器人研究的博士UP主@Whynot TV通過與計算機領域專家對談,單期播放量突破70萬;游戲媒體“機核”出品的@核電波系列內容平均播放量達30萬,均高于此前投稿。彈幕互動與二創生態進一步放大了這種優勢,長播客切片在知識社區的傳播效率顯著提升。

對于中腰部創作者而言,視頻播客提供了新的發展機遇。傳統中視頻制作需要復雜策劃與后期剪輯,而對談類內容主要依賴創作者的知識儲備與表達能力,技術門檻大幅降低。這種特性吸引了大量專業人士入局,法律領域的@中二的大暄哥、科技領域的@Whynot TV等案例顯示,垂直領域專家可通過低成本內容實現IP打造與知識變現。平臺提供的AI剪輯工具、免費錄制基地等資源,更解除了技術瓶頸對創作的限制。

行業關于視頻播客定義的討論仍在繼續,但平臺方的關注點已超越概念本身。有內部人士透露,B站更看重通過這種形式挖掘創作者潛力,而非劃定新賽道。這種思路與當年對待VLOG熱潮的策略一脈相承——不糾結于形式定義,而是通過生態培育讓優質內容自然涌現。事實上,VLOG已從獨立內容形態演變為視頻創作的“元素”,其人格化表達與真實記錄的核心價值,持續影響著創作者成長路徑。

當前視頻播客的繁榮,某種程度上是平臺與創作者的雙向選擇。對B站而言,這是激活內容生態、引入專業創作者的重要抓手;對創作者來說,則是突破流量瓶頸、實現低成本轉型的有效路徑。數據顯示,許多處于成長期的UP主正通過視頻播客完成內容升級,這種遷移成本較低的創作形式,恰好契合了他們求新求變的需求。

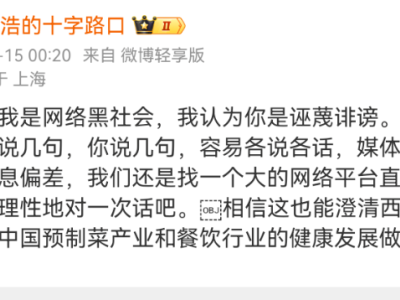

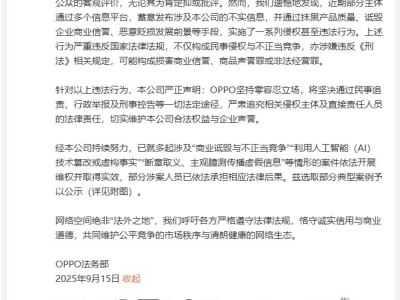

公共輿論環境的變化也為視頻播客提供了發展契機。公眾人物越來越傾向于通過長內容表達觀點,視頻播客因其可控性與沉浸感成為優質選擇。創作者之間的專業交鋒不僅能吸引同圈層用戶,更能通過深度內容建立信任連接。這種基于知識輸出的慢變現模式,與抖音、小紅書依賴流量分配的邏輯形成鮮明對比,卻更適配律師、醫生等垂直領域專家的需求。

隨著創作門檻的持續降低,視頻播客或許會像VLOG一樣逐漸融入更廣泛的內容生態。其概念邊界可能變得模糊,但由此激發的創作者活力與生態多樣性,將成為平臺競爭的核心資產。當浪潮退去,真正留下的將是那些具備專業能力與持續創作力的優質生產者,而這正是B站通過視頻播客布局想要達成的長遠目標。