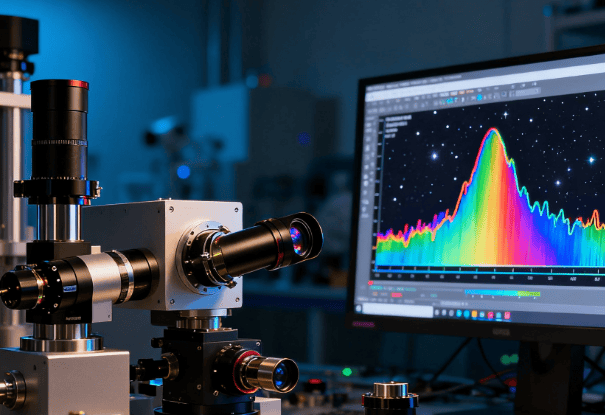

在天文臺觀測室里,小李盯著望遠鏡屏幕上跳動的類星體光譜圖,眉頭緊鎖。那些原本應(yīng)該規(guī)整排列的譜線,此刻像被風吹亂的琴弦,紅移線更是歪得讓人心生疑慮。“僅憑這些歪歪扭扭的線條,真能算出宇宙膨脹速率的變化嗎?”他自言自語,手指無意識地在控制臺上敲擊。

老周是天文臺的“老江湖”,他湊過來,指著屏幕上一根氫原子譜線說:“理論上它該在這兒,現(xiàn)在偏了這么多,你覺得算紅移值時需要考慮多少變量?”他頓了頓,繼續(xù)道,“類星體可不是靜止的‘燈塔’,它自己會噴發(fā)物質(zhì),光譜上會冒出各種雜峰。上次你盯著屏幕兩小時,不就是為了剔除一個干擾峰嗎?”小李想起那天的情景,眼睛發(fā)酸,最后還是老周建議換個波段,才勉強解決了問題。

光從類星體出發(fā),要穿越星系、星云,甚至暗物質(zhì)構(gòu)成的“迷霧”。小李打了個比方:“就像開車從郊區(qū)進城,路上有紅綠燈、堵車,到目的地的時間肯定不準。光也一樣,它的路徑會被物質(zhì)扭曲,波長也會變,這樣算出來的紅移值,能一點誤差都沒有嗎?”他提到上次測的一個120億光年外的類星體,“這一路上得有多少‘紅綠燈’?”

宇宙膨脹速率也不是勻速的。小李翻出論文,指著數(shù)據(jù)說:“以前覺得宇宙一直在加速膨脹,但不同方法測出來的哈勃常數(shù)差了百分之幾。放到宇宙尺度上,這點誤差可就大了。”他提到用類星體紅移測算時,必須假設(shè)宇宙膨脹模型是正確的,“但如果模型本身有問題,結(jié)果不就像地基沒打牢的房子嗎?”

類星體紅移測算最大的難題是校準。小李和搞理論物理的朋友聊過,對方說:“你得有個‘標準尺’,比如用超新星做標準燭光。但超新星類型不同,亮度變化規(guī)律也不一樣。而且不同望遠鏡測的數(shù)據(jù)對不上,統(tǒng)一校準又是個大工程。”小李想起自己用兩臺望遠鏡測同一個類星體,紅移值差了0.001,“算宇宙膨脹速率時,這點誤差能差出好幾個千米每秒每百萬秒差距。”

有時候,小李會盯著光譜圖發(fā)呆。那根細細的紅線,是100多億年前的光,帶著宇宙膨脹的信息,穿越漫長時空來到地球。“我們費盡心思分析,試圖從里面摳出宇宙的秘密。但摳出來的,是真的秘密,還是我們自己以為的秘密?”他自問,卻找不到答案。

宇宙膨脹速率會不會在不同方向、不同區(qū)域有差異?小李提到上次測的天爐座方向類星體,“如果那個方向的膨脹速率和別處不同,我測的結(jié)果就只能代表那一小塊地方。用類星體紅移這種大范圍觀測方法,能測出這種復(fù)雜變化嗎?”

盡管如此,類星體仍是目前觀測早期宇宙的最佳工具。小李記得第一次成功測出100億光年外類星體紅移時的激動,“雖然知道結(jié)果可能有誤差,但就像找到了一把打開遠古宇宙大門的小鑰匙。不管好不好用,至少我們摸到門了。”

現(xiàn)在,小李每次去天文臺都會測類星體紅移。測完后和老周的結(jié)果對比,差得少就高興半天,差得多就琢磨哪兒出問題了。“雖然現(xiàn)在還不能精準測算,但慢慢改進方法,剔除干擾,總有一天能把誤差降到最小。”他說,“畢竟,探索宇宙的路,總得一步步走。”