在高端男裝領域,曾風光無限的比音勒芬,如今正面臨前所未有的挑戰。這個以高爾夫文化為核心,深受中年男性青睞的品牌,其輝煌歲月似乎已悄然褪色。

自創立以來,比音勒芬憑借其精準的市場定位——針對三四線城市中年男性的“精英夢”,成功構筑了一條獨特的消費路徑。數千元的POLO衫、與高爾夫文化的深度結合,以及機場、高鐵站等核心渠道的布局,讓該品牌迅速崛起。其高達77.86%的毛利率,甚至超越了LV母公司,年銷量438萬件的佳績,更是彰顯了其市場影響力。

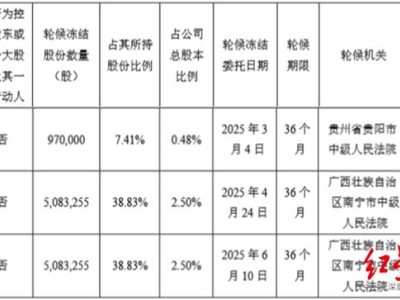

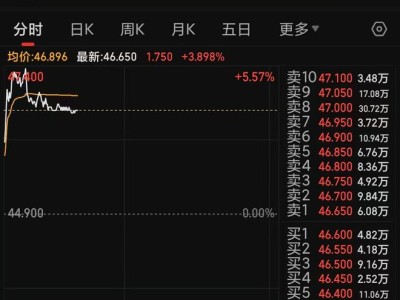

然而,好景不長,比音勒芬在2024年遭遇了上市以來的首次凈利潤下滑,2025年一季度頹勢依舊。市值更是從巔峰時期的206億元大幅下滑至93.65億元。這一連串的打擊,讓創始人謝秉政在股東大會上無奈地承認,消費市場的邏輯正在發生深刻變化。

比音勒芬的困境,源于其傳統客群受到消費降級的影響,開始縮減開支。同時,品牌年輕化轉型的努力也屢屢受挫。盡管比音勒芬采取了明星代言、故宮聯名、品牌更名等一系列措施,甚至斥資7億收購國際品牌,構建多品牌矩陣,但效果并不理想。2024年存貨同比激增34.33%,新收購品牌更是虧損8117萬元。

管理層對年輕化的理解似乎存在偏差。謝秉政提出“讓老客戶穿得更年輕”,而品牌負責人則認為“年輕人和現有客戶都追求高品質”。這種“時間馴化論”的思維,即認為年輕人到一定年齡自然會接受Polo衫的審美,可能嚴重誤判了新消費時代的游戲規則。當代年輕人更注重個性表達,而非社會地位,他們更愿意為情緒價值買單。

比音勒芬的困境,實際上是整個“老登經濟”的縮影。白酒行業的下滑、傳統服飾品牌的增長乏力,甚至豪車品牌的疲軟,都表明消費話語權正在從60-80后向90-00后轉移。這個群體拒絕被定義,他們既追求品質,又注重個性,既看重功能價值,又追求情感共鳴。

在股東大會上,投資者對比音勒芬的代言人策略提出了尖銳質疑,這實際上觸及了品牌轉型的核心矛盾。當消費語境從“我穿什么代表我是誰”轉變為“我穿什么表達我想成為誰”時,僅靠營銷層面的年輕化包裝顯然已遠遠不夠。

比音勒芬需要的,不僅僅是設計上的更新,更是與新生代對話的價值體系的重塑。商業史已經證明,等待時間解決代際沖突,往往意味著錯失轉型的最佳時機。在雅戈爾、洋河等品牌同樣陷入增長困境的背景下,所有依賴“老登經濟”的企業都需要重新審視自己的市場策略:是繼續堅守舊有的市場,還是勇敢地開拓新的領域?