在人類對(duì)浩瀚宇宙的探索歷程中,一個(gè)引人深思的問題時(shí)常被提及:既然以當(dāng)前科技水平,人類尚無法跨越直徑僅為2光年的太陽系,那么,科學(xué)家是如何得知可觀測(cè)宇宙的直徑竟達(dá)到了驚人的930億光年?這一疑問不僅激發(fā)了公眾的好奇心,也促使我們深入探討宇宙尺寸的計(jì)算奧秘。

追溯至1912年,美國天文學(xué)家亨麗愛塔·勒維特的開創(chuàng)性工作,為解開這一謎團(tuán)奠定了基礎(chǔ)。她在研究麥哲倫星云時(shí),意外發(fā)現(xiàn)造父變星的一個(gè)獨(dú)特規(guī)律:其亮度變化周期與光變周期成正比,這一發(fā)現(xiàn)如同宇宙中的“標(biāo)準(zhǔn)燭光”,為人類測(cè)量遙遠(yuǎn)星系距離提供了前所未有的工具。造父變星,這類亮度隨時(shí)間周期性變化的恒星,成為了通過對(duì)比表觀亮度與實(shí)際亮度來估算距離的關(guān)鍵。

時(shí)間軸推進(jìn)至1924年,天文學(xué)家埃德溫·哈勃利用當(dāng)時(shí)世界上最大的100英寸望遠(yuǎn)鏡,在仙女座星云中成功識(shí)別出造父變星,并通過測(cè)量其變光周期,計(jì)算出仙女座星云距離地球約254萬光年。這一發(fā)現(xiàn)震驚了整個(gè)天文學(xué)界,首次證實(shí)了銀河系之外還存在眾多星系。從此,造父變星成為測(cè)量星系距離的“金標(biāo)準(zhǔn)”,助力科學(xué)家繪制出首張宇宙星系分布圖。

五年后的1929年,哈勃再次取得突破性進(jìn)展,通過分析星系光譜紅移現(xiàn)象,提出了著名的哈勃定律。他揭示了一個(gè)驚人的事實(shí):星系光譜的紅移量與其距離成正比,意味著遠(yuǎn)離地球的星系,其退行速度也隨之加快。這一發(fā)現(xiàn)不僅深化了人類對(duì)宇宙膨脹的理解,也為后續(xù)研究開辟了新路徑。

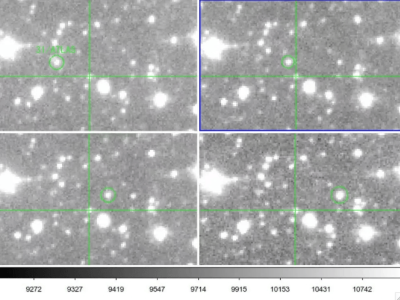

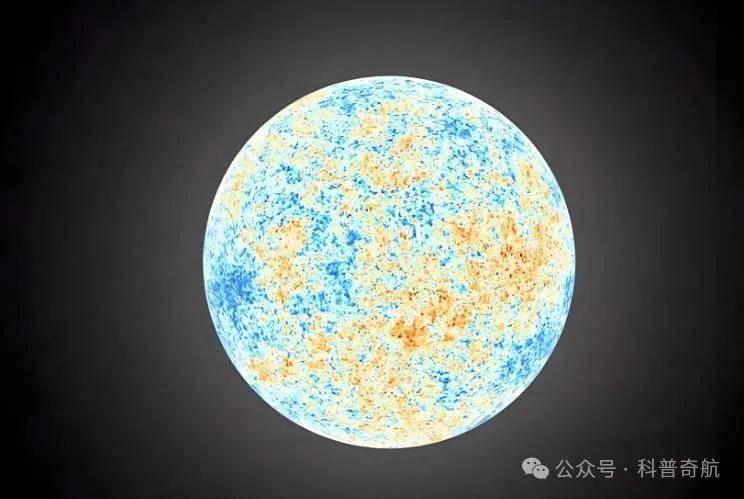

進(jìn)入20世紀(jì)60年代,宇宙微波背景輻射的發(fā)現(xiàn)為測(cè)量宇宙尺寸提供了另一種視角。1964年,彭齊亞斯和威爾遜意外捕捉到宇宙中均勻分布的微波輻射,其溫度約為2.725K,被視為“宇宙大爆炸的余暉”,蘊(yùn)含了宇宙誕生初期的寶貴信息。隨后,普朗克衛(wèi)星經(jīng)過九年的精密觀測(cè),繪制出宇宙微波背景輻射的最精確圖譜,結(jié)合哈勃常數(shù)的測(cè)量數(shù)據(jù),科學(xué)家最終推算出宇宙的年齡約為138億年,可觀測(cè)宇宙的半徑為465億光年,直徑因此達(dá)到930億光年。

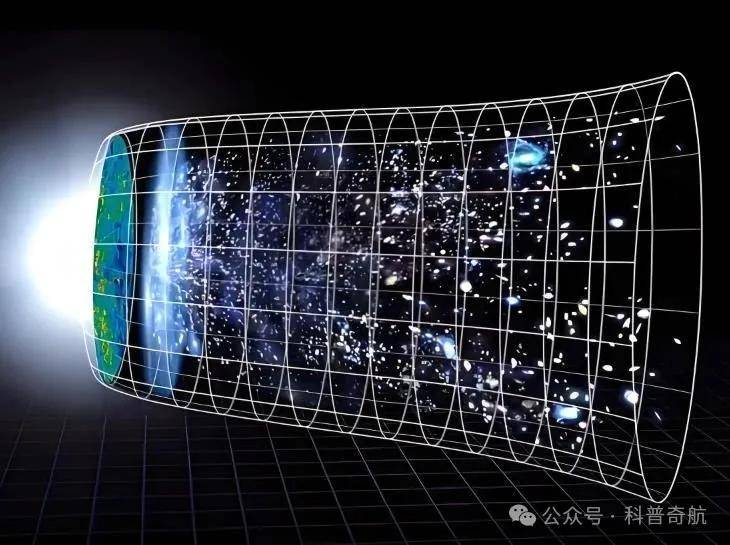

值得注意的是,宇宙膨脹導(dǎo)致的“宇宙地平線”現(xiàn)象限制了我們的觀測(cè)范圍。那些位于139億光年之外的宇宙天體,由于遠(yuǎn)離速度超越光速,其發(fā)出的光永遠(yuǎn)無法抵達(dá)地球。盡管科學(xué)家已確定了可觀測(cè)宇宙的尺寸,但宇宙是否存在邊界這一終極問題,至今仍懸而未決。

根據(jù)宇宙大爆炸理論,宇宙自誕生以來持續(xù)膨脹,我們只能觀測(cè)到光在138億年內(nèi)所能傳播的距離,即“可觀測(cè)宇宙”。然而,在這個(gè)范圍之外,或許隱藏著更為廣袤的宇宙空間,甚至可能存在著多個(gè)“平行宇宙”。這一切,都等待著未來科技的進(jìn)步,讓我們得以窺探宇宙的更多奧秘。