近日,一種全新的科技創新轉化模式——“一碗湯距離”模式,因其高效與靈活性而備受矚目。該模式源自上海交大盧策吾教授團隊在大零號灣科創區的實踐,形象地描繪了從實驗室到產業化轉化的極速過程。

在大零號灣科創區,上海交大與科創園區緊密相連,形成了同城一體的布局。盧策吾教授團隊正是利用這一地理優勢,白天在園區內專注于機器人的研發,晚上則輕松步行回校用餐,通勤時間之短,仿佛一碗湯還未涼透。這樣的布局不僅保持了科研人員的日常生活節奏,還極大促進了研發與產業化的無縫對接。

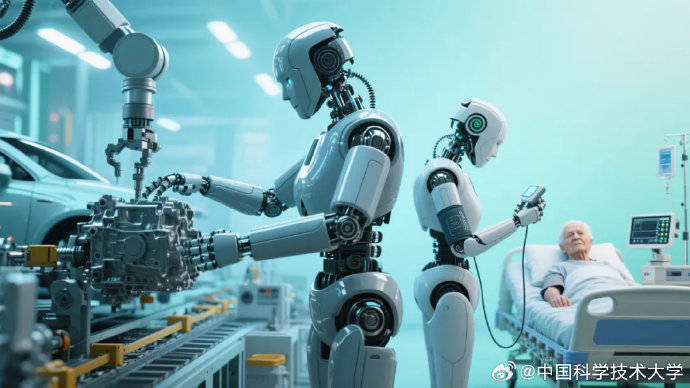

以盧策吾團隊研發的具身智能機器人為例,團隊在園區內完成了如毫米級力控的刮胡子機械臂等前沿技術的研發,同時依托交大實驗室進行基礎研究。這種雙向并進的方式,使得技術突破與市場驗證能夠同步推進,大大縮短了科研成果的轉化周期。

更為關鍵的是,“一碗湯距離”模式還實現了產學研的協同零時差。教授們既保留高校教職,又深度參與企業的研發工作,而學生則能隨時進入園區企業實習,將學術課題轉化為實際產品。園區提供的“三區聯動”機制,即基礎研究、技術開發、產業轉化分層協作,以及專利共享與股權激勵政策,進一步消除了成果轉化的障礙。

在大零號灣科創區,全要素資源整合也是實現高效轉化的重要因素。園區配備了公共實驗平臺,如高性能算力中心、精密制造車間等,企業可以低成本使用這些設施,避免了重復投入。風險投資機構常駐園區,為初創企業提供了充足的資金支持。盧策吾團隊的首家企業便獲得了交大科創基金的領投,從實驗室樣機到量產僅用了18個月。

該模式還強調需求驅動的研發閉環。機器人研發直接對接產業需求,團隊在園區內搭建了家庭模擬環境,讓機器人進行實時測試,大大縮短了算法優化周期。例如,刮胡子機器人技術便是源自對家政服務精細化操作的洞察,而通用抓取技術則是針對工廠復雜裝配場景開發的。

“一碗湯距離”模式的成功實踐,也引起了全國各地的關注與效仿。在北京亦莊、深圳河套園區、合肥科大硅谷等地,類似的創新轉化模式正在被復制和推廣。政府提供的政策支持和園區配備的公共設施,為科研成果的快速轉化提供了有力保障。

這一創新模式的深層邏輯在于破除體制壁壘,允許學者在保留教職的同時參與創業,通過教授持股和學校孵化基金等方式平衡學術與商業價值。同時,這一模式還成為了年輕人才的引力場,學生可以在園區內無縫參與真實項目,積累實踐經驗。園區還承擔早期試錯成本,降低了企業的風險和成本。

“一碗湯距離”模式的本質,是讓創新像生活一樣自然。通過地理鄰近性、制度兼容性和資源即時性,該模式將科研成果轉化從一項艱難的任務變成了輕松自然的過程。這正是中國科技創新的底層智慧:用最小的摩擦力釋放最大的創造力。大零號灣科創區的標語“我們縮短的不是距離,是未來”,恰如其分地表達了這一模式的核心理念。