在浩瀚的太陽系邊緣,隱藏著一顆引發科學界軒然大波的天體——鬩神星。這顆神秘星體的發現,不僅讓科學家們忙碌不已,更深刻地改變了我們對太陽系的認知。

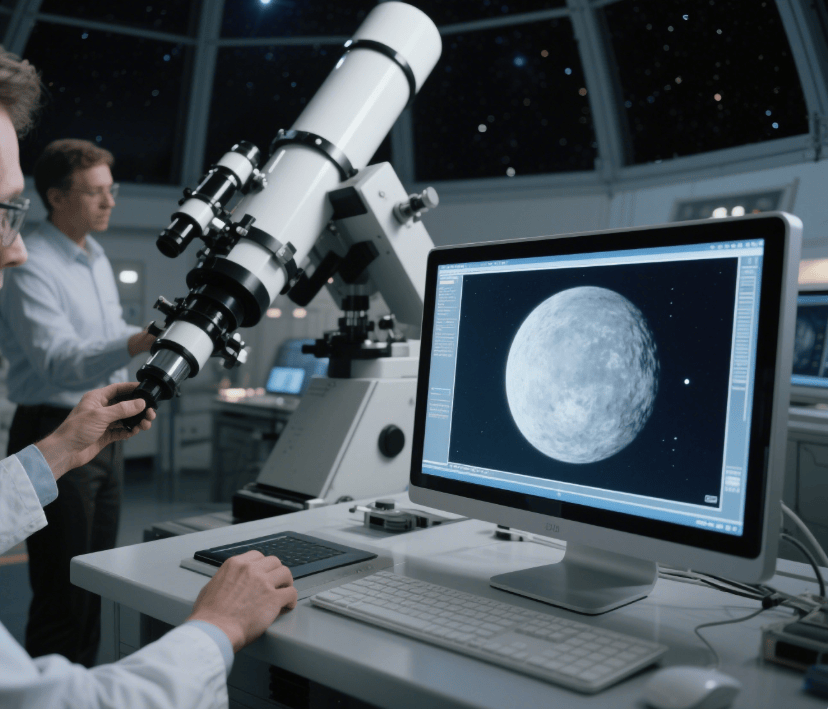

故事回溯到2003年10月21日,加州理工學院的天文學家們正利用帕洛瑪天文臺的塞繆爾·奧斯欽·施密特望遠鏡,對外太陽系進行例行觀測。在眾多的星點中,一個不起眼的小亮點悄然進入了他們的視野。然而,由于距離遙遠且移動緩慢,這個亮點最初并未引起計算機的重視,被誤認為是背景噪點。直到兩年后的2005年1月5日,邁克·布朗、查德·特魯希略和大衛·拉比諾維茨在復核舊資料時,才正式確認了這顆神秘天體的存在,并臨時將其命名為“西娜”,后來國際天文學聯合會又賦予了它2003 UB313的編號。

鬩神星的非凡之處,在于其龐大的質量。截至2022年,它是已知質量最大的矮行星,比冥王星還要重約27%。盡管在體積上,它的直徑約為2326公里,略小于冥王星,但其對太陽系格局的影響卻不容小覷。鬩神星距離太陽極為遙遠,平均距離達到68個天文單位,太陽光需要九個多小時才能抵達其表面。其地表溫度極低,在-217℃至-243℃之間,這樣的環境對生命而言無疑是極端惡劣的。

鬩神星的外表推測為灰色,可能由含氮的冰和冰凍甲烷混合構成。它還擁有一顆名為迪絲諾美亞(鬩衛一)的衛星。2005年9月,當科學家們發現這顆衛星時,興奮之情溢于言表,并親切地稱其為Gabriella。鬩衛一的質量遠小于鬩神星,繞其旋轉一周需約16天。

鬩神星的發現,如同一顆投入平靜湖面的石子,激起了天文學界的巨大波瀾。特別是關于行星定義的討論,因此變得尤為激烈。在鬩神星被發現之前,冥王星盡管因柯伊伯帶其他天體的發現而地位動搖,但仍被視為九大行星之一。然而,鬩神星的出現徹底改變了這一格局。科學家們通過觀測鬩衛一,發現鬩神星的質量甚至超過了冥王星。這一發現引發了廣泛的爭議和討論。

2006年8月,國際天文聯合會的專家們經過激烈的討論,重新定義了行星的標準。新標準規定,行星必須滿足三個條件:繞恒星公轉、質量足夠大以形成近似球形、以及能夠清理其軌道上的其他天體。這一規定使得冥王星因軌道與海王星相交而不符合第三個條件,從而被“降級”為矮行星。同樣地,鬩神星也因相同原因被歸入矮行星行列。自此,太陽系中的行星數量從九大行星減少到了八大行星。

鬩神星的發現,無疑是對我們以往太陽系認知的一次挑戰。它像一個來自太陽系邊緣的“攪局者”,打破了我們對太陽系的固有觀念。然而,正是這樣的挑戰,推動了我們對太陽系乃至整個宇宙的理解不斷向前發展。科學的魅力,在于它不斷帶來新的發現,挑戰我們的認知邊界,引領我們探索未知的宇宙奧秘。

希望鬩神星的故事能夠激發你對宇宙的好奇心和探索欲。如果你對這篇文章感興趣,不妨點贊或關注我們,或許更多的科學驚喜正等著你。