隨著電動汽車市場的蓬勃發展,2025年中高端電動車領域迎來了一場充電技術的革新。眾多知名品牌如小鵬、小米、理想及極氪等,紛紛在新車型中采用了5C快充技術。小鵬G7作為本月新上市的車型,與早已面世的G6、G9一道,率先邁入了5C時代,預計下半年即將發布的小鵬P7也將緊隨其后。小米的YU7同樣不甘落后,月底正式上市后也將支持5C快充。理想、極氪等品牌下半年即將發布的高端車型,也將5C充電技術作為標配。

數據顯示,2024年售價20萬以上的純電動車銷量突破370萬輛,其中部分車型已搭載5C快充技術。預測2025年,隨著中高端新車大多配備5C甚至更高倍率的快充技術,搭載5C快充技術的車輛數量將超300萬輛。然而,當前支持5C技術的超充樁數量嚴重不足,且常被支持3C/4C的車型占用,導致5C車型用戶在日常通勤及長途旅行中面臨充電難的問題。

5C快充技術的普及遭遇現實困境,根源在于超充樁高昂的建設成本。普通慢充樁成本約為800至8000元,120kW直流快充樁成本則在2萬至5萬元之間,而液冷超充樁成本更是高達8萬至20萬元。若建設充電功率超過270kW的充電樁,還需配備儲能設備,加之場地租金與管理費用,單根超充樁成本可攀升至15萬至40萬元。對于多數仍處于虧損狀態的新能源車企而言,這無疑是一筆巨大的投資。

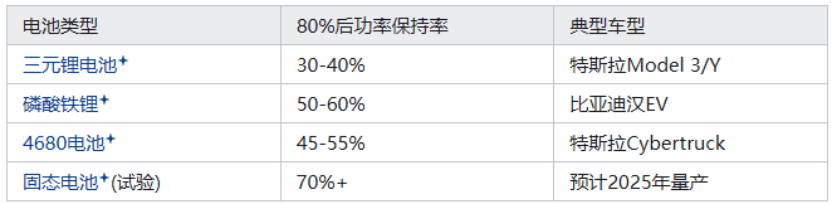

5C快充技術并非字面意義上的12分鐘充滿100%電量。為保護電池壽命,車輛快充至80%電量后,功率會逐漸降低,進入涓流充電狀態。實驗表明,持續滿功率充電至100%將大幅減少電池循環壽命,而80%后降功率充電則可保持電池循環壽命90%以上。因此,多數車型12分鐘僅能充滿80%電量,完全充滿需20分鐘以上。3C/4C充電技術同樣存在這一問題。

電池制造成本也隨充電倍率的提升而增加,支持5C充電的電池成本較支持3C的電池高出約5%。這一額外成本最終轉嫁到消費者身上。對于電動車用戶而言,選擇充電更為便捷的3C車型或許更為明智,因為這類車型更易找到270kW以下的直流快充樁。

盡管車企及華為等巨頭紛紛宣稱將加速超充樁普及,但面對現實困境,消費者開始審視其他補能方案。例如,蔚來已建成3371座換電站,數量與國內現有超充站相當。寧德時代也加入換電站建設行列,與多家車企合作開發換電車型。從實用角度出發,對于補能焦慮的消費者而言,選擇換電車型或許比尋找稀缺的5C充電樁更為可靠。